un regard et des choix – forcément subjectifs – sur l’offre culturelle 2022

#LIVRES : George Orwell & La vie ordinaire (S. Leménorel)

#CINÉMA : Chanson d’amour (H. Rœsch), Have You Seen This Woman? (D. Zoric & M. Gluscevic), On a eu la journée, bonsoir (N. Mari), J’ai aimé vivre là (R. Sauder), En nous (R. Sauder)

#EXPOSITIONS : Kunstmuseum Basel : La modernité déchirée & Curt Glaser / Fun Feminism / Picasso–El Greco / Louise Bourgeois x Jenny Holzer,

MAMCS & MTU (Strasbourg) : SurréAlice / Marcelle Cahn,

Françoise Saur : La mémoire des murs (Agora, Cernay) / Ce qu’il en reste (MBA, Mulhouse),

Simone Adou (Saint-Louis), Art Brut (Musée Würth Erstein), Fondation Beyeler | 25 ans (Riehen), Alain Clément (galerie RADIAL Strasbourg), Françoise Ferreux (Malraux, Colmar), Nos Îles (Fondation Schneider, Watwiller), Maurice Mata (Mulhouse), Sauveur Pascual (Mulhouse), Anri Sala, Rudolf Stingel (Bourse de Commerce – Pinault Collection, Paris), Smith-Désidération (La Filature, Mulhouse), Fabienne Verdier (Musée Unterlinden, Colmar), Raymond E. Waydelich (Ferrette)

#SPECTACLES VIVANTS : Hôtel Proust (Descanvelle/Moritz), La Mouette (Tchekhov/Teste), Hamlet & Hamlet-Machine (Shakespeare+H. Müller/Delétang), La dernière nuit du monde (Gaudé/Murgia), L’homme qui tua Mouammar Kadhafi (Poulin, Superamas), Bernard Foccroulle (clavecin au musée Unterlinden)

εphεmεrides 2024 • 2023 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018

le Luxe en extatique célébration

La Bourse de Commerce – Pinault Collection

Anri Sala, Rudolf Stingel…

#EXPOSITION

Paris, Bourse de Commerce – Pinault Collection

_Une seconde d’Éternité [Rudolf Stingel, Philippe Parreno…] du 22 juin 2022 au 9 janvier 2023

_Anri Sala du 14 octobre 2022 au 16 janvier 2023

La Bourse de Commerce ? Un volume intérieur gigantesque : le cylindre pensé par Tadao Ando. Mais surtout un espace magnifié par la coupole de François-Joseph Bélanger qui couvre en 1811 la cour intérieure du bâtiment annulaire édifié en 1767 : une charpente métallique [1] vitrée en 1838. Car, tel un monumental cadran solaire, la course des rayons à travers la verrière met en vibration le lieu et en scène un tour du monde : la fresque exaltant le commerce entre les cinq continents – vision très colonialiste – caractéristique de l’académisme IIIe République, le capitalisme en majesté [2] qui s’exhibe pour l’exposition universelle de 1889.

Sous ce péplum, le cylindre en béton de l’architecte japonais offre l’écrin immense et épuré de la Rotonde aux œuvres de la Collection Pinault. Au choix des scénographes : une noria de sculptures (tel à Orsay), des cimaises la fractionnant en labyrinthe, des installations qui s’éploieraient du sol au plafond (ou l’inverse)… ou cet écran géant incurvé qui happe le visiteur de novembre 2022.

Anri Sala investit la Rotonde

Avec Time No Longer (13 min, 2021), Anri Sala le phagocyte par un effet blast : le gigantisme amplifiant l’impact du plan séquence tournoyant en apesanteur avec force gros plans sur le bras d’une platine lisant et diffusant un vinyle du Quatuor pour la fin du Temps de Messiaen [3]. Le dispositif enveloppe dans sa modernité revendiquée le chaland qui s’y plie instinctivement, faisant des selfies (nouvel atavisme techno), photographiant compulsivement espace, lumière et œuvres. Ainsi il devient acteur de l’installation immersive de Sala qui s’accomplit grâce à ces fantômes captifs, mais tendances et valorisés en hôtes VIP des lieux autant par l’ostentation du projet muséal que par l’aimable prévenance du personnel.

En déambulation dans cette vertigineuse publicité en abyme, le public s’identifiera facilement avec la femme (Maribel Verdú) de 1395 Days without Red (Anri Sala, 2011, vidéo de 44 min projetée à l’Auditorium du sous-sol – 2) qui marche, court, guette, se hâte dans les ruines de Sarajévo (un des 1 395 jours où ses rues étaient la cible des snippers). Une beauté en apesanteur sur le gris des décombres où le corps customisé par le luxe serait le dernier refuge, le seul endroit sûr dans un monde déréglé et périlleux. D’autant plus que la proximité (déjà) de la guerre en ex-Yougoslavie renvoie au conflit de 2022 en Ukraine tout aussi proche.

Rudolf Stingel, Untitled, 2001

L’installation de Rudolf Stingel offre un contraste encore plus saisissant avec cette sophistication glamour et impose sa présence spectrale au 2e étage (Galerie 7).

La salle est tapissée du sol au plafond d’une mousse isolante couverte d’un pare-vapeur en aluminium (Celotex TUFF-R). Toute la surface est griffée, découpée, taguée, creusée, amendée, placardés… Tickets de métro, photos d’identité, mots collés, messages incrustés, dessins, tags, etc. Les hiéroglyphes de tout ce qui peut faire mémoire dans les espaces interstitiels : métro, couloirs, caves ou parkings, ponts, toilettes… Des endroits où les corps sont en suspension, en attente d’un métro, d’un rendez-vous, d’un amour peut-être… avec l’envie face à ce temps soudain trop pesant de laisser une trace, d’inscrire dans la ville un petit bout de soi – tendre ou violent – et conjurer ainsi la béance de l’anonymat. Des hurlements de révolte graphique et populaire contre la disparition.

Stingel les a collectés ou inventés, multipliés, minutieusement reproduits, grattés, installés… et, dans la logique de sa démarche, il incite le public qui devient ainsi l’exécutant de l’artiste, à intervenir sur la surface. La quantité des motifs comme l’étendue de la proposition sont impressionnantes et renvoient à l’usure de milliers de vies qui s’exposent là timidement par fragments minuscules. Les traces, les griffures sont plus éparses vers le haut des parois moins accessibles, plus denses vers le bas.

Entre ces signes touchants ou pathétiques accumulés sur fond de misère humaine, le regardeur distingue son reflet brouillé et peut s’interroger : ces cicatrices ne s’insurgent-elles pas à leur manière contre la toxicité du monde ? Ne sont-elles pas l’indice d’une suffocation dissoute dans le temps qui se purge soudain dans une saignée, un collage ? Un geste exorcisant la fin du temps comme le Quatuor de Messiaen ?

Occasionnellement les ballons en forme de poissons volants (ou l’inverse…) de Philippe Parreno (My Room is a Fish Bowl, 2014) égarent leur clinquant imago dans la salle de Stingel. Consciencieusement les gardiens viennent les rattraper pour les ramener au bercail.

Untitled, 2001, est une des pièces du parcours « Une seconde d’Éternité ». Le livret de visite précise d’après une idée de Charles Baudelaire, car à la Bourse, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté (L’invitation au voyage), le luxe étant le vecteur indispensable pour accéder au reste…

La Bourse a certes le mérite de présenter des pièces ouvrant (consciemment ou non) ces abyssales perspectives, il n’en demeure pas moins qu’un tel environnement intègre l’amateur, le temps d’une visite, dans une séduisante cérémonie émotionnelle qui oriente le regard vers un univers de postures esthétiques – réflexives parfois pour être gratifiantes.

Un moment hors du temps, hors du monde.

Si Dostoïevski affirme que l’art sauvera le monde, la Bourse précise que le luxe sauvera sa vision de l’art. Quant au Monde…

Une seconde d’Éternité

commissariat : Emma Lavigne, directrice générale de Pinault Collection

avec Caroline Bourgeois, conservatrice auprès de la collection,

et Matthieu Humery, conservateur auprès de la collection, chargé de la photographie

Pour aller plus loin, notamment sur l’influence des groupes de luxe sur le marché de l’art, il est stimulant de lire : Annie Le Brun, Ce qui n’a pas de prix (Éditions Stock, 2018).

[1] élaborée avec l’ingénieur François Brunet, elle remplace celle en bois rajoutée dès 1783 et dévorée par l’incendie de 1802. Pour être complet, l’architecte Henri Blondel a procédé à d’importants remaniements de 1885 à 1889 quand l’ancienne halle aux blés conçue par Nicolas Le Camus de Mézières a été transformée en bourse de commerce.

[2] Philippe Dagen, Une fresque du commerce international très IIIe République, Le Monde, 22/05/2021

[3] précisément une transcription pour clarinette et saxophone du 3e mouvement l’Abîme des oiseaux. L’œuvre, écrite en détention à Görlitz en 1940, est inspirée par l’Apocalypse de Saint Jean.

la chair du monde

Alain Clément

#EXPOSITION

Strasbourg, galerie RADIAL art contemporain du 19/11 au 31/12/2022

#ESTAMPES

Colmar, Éditions Bucciali du 16 au 18 novembre 2022

L’artiste Alain Clément a séjourné en Alsace pour une exposition à la galerie strasbourgeoise RADIAL art contemporain et pour réaliser de nouvelles gravures dans l’atelier des Éditions Bucciali à Colmar.

Portrait avec ses mots…

je suis né dans la guerre

Je dirai même : je suis né avant les camps. Je suis né avant Drancy. Je suis né en 41 – Drancy, c’est 42. Donc je porte en moi cette plaie, je dirai presque cette responsabilité, même si physiquement je n’y étais pas. Je fais partie de cette société qui a permis ça. J’en suis la prolongation. Donc ça a toujours été quelque chose de dur à analyser, à prendre en charge. J’ai très vite compris que la peinture ne pouvait pas le faire… Aujourd’hui peut-on faire une peinture sereine avec l’Ukraine ?

la Nouvelle Vague, Godard

J’étais fasciné. Fasciné, parce que j’ai senti chez ces gens qu’il y avait une communauté d’esprit avec ce que je tentais de faire. J’étais très loin d’avoir leur maîtrise.

Faire de l’art, c’était une histoire sérieuse parce que ça t’engageait à avoir une attitude critique, mais au bon sens du mot, pas s’opposer.

Faire de l’art, ce n’était pas se laisser aller, c’était prendre conscience, regarder en face ce qui est insupportable et s’y attaquer, prendre en charge notre histoire et tenter d’y participer. Pas fabriquer des fictions, mais les déconstruire !

inspiration

Je dirais plus respiration qu’inspiration. Si je fais ce que je fais, c’est que j’ai besoin de respirer, de prendre un peu d’envie sur les contingences matérielles, politiques, économiques, journalières. Je ne fais pas ça parce que ça m’est tombé du ciel.

Jeune Parisien, j’ai beaucoup fréquenté les musées et ces images énigmatiques entourées de cadres dorés dans lesquelles je plongeais. Je dois avouer que je regardais plus les tableaux de femmes nues que les tableaux de paysages parce que la chair des êtres qui m’était interdite par le puritanisme dans lequel j’étais élevé, la peinture me les offrait. J’ai compris que c’étaient des corps qui étaient œuvrés. Ce n’étaient pas des corps bruts livrés, mais des corps œuvrés par une spiritualité : les Vierges Marie, la vie des martyrs ou bien ces femmes du monde, ces femmes de pouvoir, ces femmes réincarnées par la magie de la peinture qui les désire…

l’arrivée massive des Américains

Mes grandes fascinations, très vite, c’étaient des gens comme Sam Francis, Joan Mitchell, Shirley Jaffes… Tous ces peintres qui arrivaient, qui avaient une vingtaine d’années de plus que moi. J’ai eu la chance de les fréquenter dans la galerie par excellence qui faisait le pont entre l’art vieillissant de l’École de Paris et les Américains, cette génération pétante de santé et d’ambition. Et ma peinture n’en est jamais revenue, toujours éblouie par les couleurs.

Cette galerie, c’était Jean Fournier à Paris où je suis entré en 1982.

poésie et éditions

Dans les années 65-66, je faisais avec des amis une revue de poésie que j’illustrais et je me suis intéressé à la littérature, à l’édition. J’ai co-fondé les éditions Fata Morgana à Montpellier qui publie depuis cinquante ans des livres qui comptent. Nous construisions des ouvrages avec des poètes que j’admirais (Henri Michaux, Victor Ségalen…) et on les faisait illustrer par Masson, Max Ernst, Matta… Par l’édition et ces travaux, j’ai aussi connu des peintres et des auteurs de ma génération et j’ai continué l’aventure.

Aujourd’hui je participe sans cesse à des livres où se mêlent les mots, les formes et les couleurs pour la joie d’œuvrer ensemble. C’est cela les livres : la fraternité.

gravure

En 1963, j’ai connu Stanley William Hayter, un graveur anglais qui avait des techniques complètement novatrices et recevait dans son atelier – l’Atelier 17, rue Daguerre – toute l’avant-garde débarquant à Paris. Picasso y a gravé, Miró, Pollock… et ma génération aussi.

Ce que permet la gravure, c’est l’analyse. Quand vous peignez, le corps entier s’y projette, on ne structure pas les états différents de ce que l’on fait. Ça vient d’un bloc dans une émotivité. Il y a des urgences, des envies de couleurs, des modifications des formes… Le tableau n’est jamais fini. La gravure vous interdit ça. Il faut la penser étape après étape, il faut la construire, tenir une idée avec la nécessité de la découper en différentes plaques de cuivre gravées, une pour chaque couleur. J’aime faire de la gravure pour la méthode que cela induit et qui m’oblige à raisonner et ne pas être simplement le pulsif expressif qui manie la couleur du bout du pinceau.

Dans l’atelier des Bucciali, je grave en interaction constante avec le père, sa fille et l’excellent Mitsuo dans une fraternité qui nous permet toutes les inventions. En trois jours, nous avons réalisé dix gravures et autant de grands monotypes. J’aime ces moments d’intense activité créative.

donc en 68

Il y a rupture et tout vole en éclats. En 68, l’urgence était dans la rue, pas dans les ateliers. Ça a été une grande envolée où la peinture prenait de l’air et volait en éclats. Et là… j’ai pu me libérer et peindre au grand jour ce qui était mon jardin secret : la féminité de la peinture où mon corps est complètement en osmose avec elle, avec la chair du monde. Je ne la figure pas, je ne l’interprète pas. Je fais de la peinture dite abstraite, mais ce n’est pas vrai. Je fais de la peinture pour la saveur du monde. La saveur, ce n’est pas abstrait. Je fais de la peinture gustative, pour donner de l’appétit. Je fais de la peinture comme je vais à l’école buissonnière : cueillir les couleurs et les offrir dans mes tableaux.

portraits de ma génération

Je suis né à la peinture à un moment où aucune structure – ni galerie, ni musée – ne pouvait accueillir les premiers travaux que je faisais. Aucune. Il n’y avait aucun musée qui avait une collection d’art contemporain. Sauf Pierre Gaudibert au Musée d’Art moderne de Paris qui avait eu cette intuition en 1967 d’ouvrir ses portes à la création contemporaine. Donc ma génération s’est démerdée toute seule.

Avec mes complices de l’époque (Alkema, Azémard et Bioulès), on avait organisé à Montpellier en 1970 « 100 artistes dans la ville » qui est devenu le portrait de ma génération. Ça allait de Kiefer à Boltanski en passant par toutes les stars abordables.

l’Allemagne

Elle s’ouvre à moi par l’amour d’une femme de Brême, Elisabeth, qui m’amène sur son territoire. Ça me plaît qu’elle me fasse découvrir la magie allemande avec cette volonté de reconstruire sans rien oublier.

J’ai fraternisé avec des peintres qui essayaient par leur peinture de conjurer le passé comme Kiefer et plus tard Polke. J’ai collaboré avec de nombreuses galeries à Brême (Katrin Rabus), Cologne (Wentzel, Orangerie Reinz et Boisserée) et plus tard à Francfort (die Galerie), Nüremberg (Bode)… Et puis en Allemagne, il existe de vrais collectionneurs. Beaucoup sont devenus des amis et me suivent pour une sorte d’hédonisme français et la joie de la couleur face au tragique allemand.

l’ennemi, quel est-il ?

On vit une époque de la confusion des spécificités. Tout se mélange. Je persiste à croire que c’est une perte de l’intelligence. Bien sûr les sciences humaines nous ont appris quelque chose qui s’appelle la transversalité…

Je ne me réclame pas de l’art quand je fais quelque chose : je fais et je montre. Ce ne sont pas des produits pour gagner de l’argent. Je fais contre ce que les sociétés inventent pour nous empêcher d’être et nous pousser à suivre le troupeau. L’Art pour moi c’est ça, malgré les censeurs, contre la connerie qui me paraît le plus grave des ennemis. Mais le principal ennemi, c’est soi-même, qui vous empêche d’aller jusqu’au bout. Ne regardez pas dans le miroir que vous tendent les autres, Car je est un autre [4]…

l’économique, le pléthorique

Maintenant il y a une telle incertitude dans la définition des choses. Qu’est-ce que le bon, qu’est-ce que le mauvais ? Qu’est-ce que le beau, qu’est-ce que le laid ? Tout cela rejoint la suprématie économique : il faut que ça rapporte du fric et de la gloire narcissique. En l’occurrence l’économique rejoint, est peut-être même nécessairement attelée au populisme. Avec un truc qui est spécifique à la France – et nous n’en tirons que peu de reconnaissance à l’étranger –, c’est qu’on est avec l’ex-Union Soviétique le seul pays au monde qui ait un art officiel contrôlé par le ministère de la culture.

Il faut dire aussi que le nombre d’artistes est effrayant ! Tout le monde fait de l’art et espère ses cinq minutes de célébrité [5] dans la cacophonie assourdissante des médias.

Donc des artistes pléthoriques, des galeries pléthoriques, des institutions pléthoriques. Tout ça fait que tout s’affaisse, se ressemble, est vulgaire et atteint un niveau presque létal maintenant. « L’art, c’est bien fini [6] ».

Mais cela me donne le courage de continuer de plus belle !

[4] « Car je est un autre », affirmation d’Arthur Rimbaud dans une lettre à Paul Demeny datée du 15 mai 1871

[5] selon la formule de Warhol

[6] titre d’un livre d’Yves Michaud paru en septembre 2021, paraphrasant Marcel Duchamp : Marcel, c’est fini, la peinture.

marcher sur l’eau

Chanson d’amour d’Hervé Rœsch

#CINÉMA

documentaire sorti en décembre 2022

diffusion France 3 Grand Est le 15/12/2022, puis en replay (version 52 min),

diffusion en salle sous le titre Fanclub (version 67 min)

Raymonde et Jean-Martin sont de jeunes retraités, rien ne les distingue d’autres couples qu’on pourrait croiser dans la rue, au supermarché ou à une fête de Noël destinée aux anciens.

Sauf que dans cette nouvelle vie, ils se lâchent pour une passion ancienne : la Volksmusik, très précisément le duo tyrolien Mario & Christoph.

Sauf que leur fils est à la fois réalisateur et témoin déconcerté de cet engouement.

En filmant ses parents avec beaucoup de tendresse, Hervé Rœsch a la modestie de montrer ce goût des choses simples porté par des gens simples. Si par ailleurs, la littérature a pu l’anoblir de sens (la madeleine de Proust ou, plus récemment, La Première Gorgée de bière de Philippe Delerm), le réalisateur choisit un autre registre : faire sentir comment cette candeur peut mener à la catharsis. Et celle-ci monte, enfle avec les bons sentiments, les rythmes électrisants et le partage – la catharsis est une expérience collective. Grâce à cette sexagénaire qui rougit et vibre en présence des deux musiciens, son conjoint habituellement réservé qui se déhanche sans réserve lors des galas ou l’enthousiasme débridé des membres du fan-club, le spectateur ressent sa montée en puissance et attend le moment où ils vont marcher sur l’eau !

La réalité est plus cruelle : la pandémie met un coup d’arrêt aux concerts, aux déplacements, aux rencontres. La magie a ses limites…

Au-delà de l’ingénuité des Chansons d’Amour, de la proximité attentive et réciproque des Rœsch avec Mario et Christoph (les deux musiciens viennent volontiers à Mussig participer aux fêtes familiales : retraite de Raymonde, anniversaires…), tous partagent la conviction que les bons sentiments peuvent être réels et actifs. La prudence et la distance lors des retrouvailles après covid en attestent et sont aussi l’indice de la fragilité des choses. Cette fragilité est perceptible dans les échanges et Hervé l’inscrit dans son film avec les images d’archives : les rushs des souvenirs de famille captés par son père, les saynètes tournées par le cinéaste en herbe… Même le final se revendique cousin de l’esprit des vidéos Hi-8 de son enfance. Et de l’univers de la Volksmusik !

Quel destin pour ce film atypique qui tient à la fois du documentaire et du biopic ?

Il y aura certes le regard critique des intellectuels – ce mépris de classe pour des gens modestes, sans prétention autre que la joie de vivre, et leurs goûts culturels.

Nonobstant le film sait restituer la sincérité, la profondeur et l’intense vibration du fan [1] (ça pourrait être pour Johnny, un club de foot…).

Il suggère aussi que le populaire (qui n’est pas populisme) n’est ni unanime, ni global. Il a un périmètre : sa Heimat (la Volksmusik, c’est du Danemark à l’Italie du Nord, de l’Alsace à la Slovénie). Il a un ancrage social : ici une classe laborieuse plutôt rurale qui revendique son jardin secret et, à sa manière joyeuse et bon enfant, résiste ainsi à la mondialisation et à son uniformisation.

documentaire d’Hervé Rœsch produit par Milana Christitch

image : Hervé Rœsch ; montage : Ludivine Saes

musique : Mario & Christoph, musique originale : Tristan Lepagney

son : Jérémie Vernerey, Martin Sadoux, Vivien Roche

coproduction Ana films et France 3 Grand Est

[1] La version longue s’appelle d’ailleurs Fanclub.

un univers inspirant et inspiré

SurréAlice au MTU & au MAMCS

#EXPOSITION

Strasbourg, Musée d’Art moderne et contemporain & Musée Tomi-Ungerer – Centre international de l’illustration

du 19 novembre 2022 au 26 février 2023

commissariat : Barbara Forest (MAMCS), Thérèse Willer (MTU) et Fabrice Flahutez

Double catalogue sous coffret cartonné (45 €), bel objet et ouvrages bien documentés

Sous ce vocable SurréAlice emprunté à Michel Remy, les musées de Strasbourg proposent deux expositions : Lewis Carroll et les surréalistes au musée d’art moderne et Illustr’Alice, un panorama de l’univers de l’auteur britannique à travers son illustration de 1865 jusqu’à nos jours au musée Tomi-Ungerer. Une programmation en lien avec Strasbourg, Capitale mondiale du livre.

Alice est une folie douce, allègre à première vue, mais de fait… un conte de fées pour adultes. Il explore ce royaume qui se situe au-delà du miroir et qui fut, il y a un siècle, révélé par Lewis Carroll pour stimuler notre imagination (8-8. A Chess Sonata in 8 Movements, film de Hans Richter, Jean Cocteau et Marcel Duchamp, 1957).

Alors qu’il publie en 1929 une traduction de The Hunting of the Snark, Louis Aragon s’enthousiasmait pour le caractère iconoclaste et subversif du personnage. C’est d’ailleurs cet usage d’Alice par les surréalistes (comme Nicolas Bouvier parle d’Usage du monde) qui popularise en France à partir des années trente Alice et l’univers déjanté de Lewis Carroll.

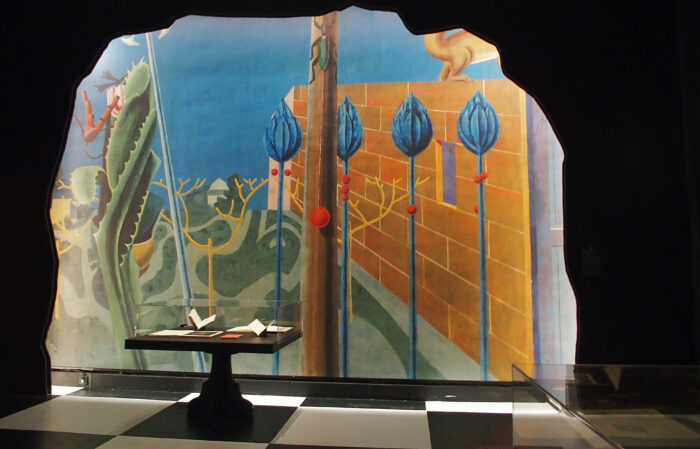

L’exposition assume le ludique comme le non-sens à travers un espace immersif (spectaculaire scénographie de Martin Michel). Pour y pénétrer, l’artiste britannique Monster Chetwynd a conçu une monumentale tête de chat dont la gueule avale les visiteurs. Les deux premières salles, les plus sombres, sont aussi les plus prenantes. La première rappelle une grotte avec son sol en échiquier et un décor d’opéra baroque menant au fond de scène de Max Ernst (reproduction d’Histoire naturelle, 1923), la suivante évoque autant un grand manège qu’un arbre dont le tronc héberge les œuvres inspirées de La chasse au Snark. Des spécimens prêtés par le musée zoologique jalonnent le parcours et rendent palpables le bestiaire que croise Alice dans ses pérégrinations.

Les quelque 300 œuvres présentées sont de très belle qualité : René Magritte – qui interrogeait comme Carroll l’arbitraire du langage –, Max Ernst, Victor Brauner, Marcel Duchamp sont très présents, mais aussi Salvador Dali, Meret Oppenheim, Hans Bellmer, Enrico Baj, Man Ray… Une attention particulière a été portée aux femmes surréalistes moins connues bien que très actives notamment ici Toyen et Dorothea Tanning. Des appropriations plus contemporaines s’invitent ensuite avec notamment la grande peinture murale de Topor (Alice à la neige, 1970).

À la villa Greiner, le visiteur glisse d’un univers à l’autre : le fantastique d’Europe Centrale (Dušan Kallay, Markéta Prachatiká, Jiři Trnka), l’ancrage dans la société industrielle des Anglo-Saxons (Peter Blake, Alice B. Woodward), la variation poétique (Folon, Nicolas Guilbert), la netteté de la gravure (Mervyn Peake, Ralph Steadman tiraillé entre un Ukiyo-e teinté de décadence et Dürer), voire le détournement érotique du cabinet noir (le Strasbourgeois Antoine Bernart), sans oublier le cinéma avec l’iconoclaste Betty Boop (Betty in Blunderland, 1934) qui fait pendant à son assagissement en princesse blonde de Disney (1951).

Les historiques John Tenniel et Arthur Rackham ne sont pas oubliés et les gravures sur bois (1982) si affûtées de Barry Moser acquises en 2021 sont présentées pour la première fois au public.

Cependant le mérite essentiel revient à Lewis Carroll qui a inventé – il y a cent cinquante ans ! – ce mythe moderne et permet la richesse, l’inventivité restituées par ces deux expositions. En miroir son univers onirique renvoie le visiteur à l’ubiquité du monde contemporain, questionne la cohérence de notre rationalité qui s’effiloche en mondes virtuels, parallèles suggérant que, peut-être, comme l’affirme le chat Cheschire à Alice : Nous sommes tous fous ici, je suis fou et vous êtes folle.

Entrevues | 37e édition du 20 au 27 novembre 2022

Retour à une vraie édition après la covid…

Lire la suite sur la page dédiée au festival.

Le palmarès de la 37e édition.

chimères du monde d’avant

Hôtel Proust d’Antoine Descanvelle

#THÉÂTRE

représentation du jeudi 10 novembre à la Comédie de Colmar

Une proposition de la 10e édition de Scènes d’Automne – cinq spectacles, cinq lieux – destinées à accompagner et donner une visibilité au travail des troupes de la région.

Si Antoine Descanvelle est crédité du texte, le projet est le fruit d’une écriture de plateau sur une matière et une envie du metteur en scène Mathias Moritz. Une « comédie pessimiste » dans cet espace interstitiel qu’est le hall d’un grand hôtel où gravitent les membres d’une microsociété imbus de leur pouvoir pour beaucoup : ces élites qui ont produit notre XXIe siècle ?

De la variété et une nymphette (Débora Cherrière) en minijupe au ras du cul pour l’ambiance cool, un manager cravaté pour l’outrancière prospérité plongent le spectateur dans cette année 1995.

Très vite, le sexe déborde (doit déborder) et chauffe même les conseils d’administration. Dans l’ombre portée de cet argent-roi, de ce pouvoir (de nuisance ?) pulsent quelques fêlures avec une SDF (Claire Rappin) et la petite main du factotum (Lucas Partensky) prévenant, discret avant de dresser un portrait particulièrement nauséabond des arrières cuisines de cette oligarchie. La violence la plus abjecte se raconte (Srebrenica, ex-Yougoslavie, c’est juillet 1995), mais Bernard (Romaric Séguin) explique avec enthousiasme comment transformer une tragédie en lucratif investissement. Avec son tailleur, Corinne (Claire Rappin) tente d’acquérir l’envergure des costards cravatés et obtient l’accessit de Jupette (femme ministre du gouvernement Juppé, terme inimaginable aujourd’hui). Et comme chaque cours a besoin de bouffons, l’ombre d’un roi Lear déclassé (Vincent Portal) et un chanteur de boys band (Frédéric Baron) empêtré dans l’opportunisme de la réussite à tout prix hantent cet Hôtel Lobby où Le mensonge est la plus puissante des drogues et il y a ici de nombreux toxicos.

Une matière riche et violente qui s’expose surtout en monologues : ces gens traînent là, se confient, vantent leur vie au premier venu (de fait le public), au personnel qu’ils imaginent muet comme une tombe (il est à leur service), un anonymat qui permet de déraper. Car il y a des cris, des pétages de plombs.

Une forme propice aux bons mots, aux phrases assassines. Et puis le monologue n’est-il pas une déclinaison de l’ego que ces personnages cultivent avec frénésie ?

Pendant ce temps, les autres se figent en postures quelquefois grotesques. Car il y a les corps où subsistent quelques lambeaux d’humanité. Certains s’exposent presque nus (un slip, les chaussures), surtout les hommes : leur cuir est plus épais, il faut leur arracher la carapace du costume pour creuser plus profond et découvrir une petite lueur. Les femmes en contrepoint se risquent à être plus lucides, plus humaines. Plus humiliées du coup.

Pour faire lien, les corps sont chorégraphiés : la légèreté d’une barcarolle d’Offenbach dont les opérettes sont si impitoyables envers les nantis du Second Empire. L’ancien monde est décidément une idée ancienne…

Un spectacle féroce et exigeant avec une violence qui suinte de cette succession d’images en suspension, un peu comme ce « Soir Bleu » d’Edward Hopper (1914), et suscite la sidération : Le trash ? C’est la langue des puissants, la violence de l’élite passe par le langage.

Un geste théâtral stimulant !

Efficace ?

Nous sommes nés pour accomplir un crime, affirme le factotum… et Jakuta Alikavazovic demande : Que pouvons-nous contre l’obscénité du monde ? Le seul fait de se dresser contre elle condamne-t-il à cette solitude épaisse, et qui avance ?

scénographie Arnaud Verley, création lumière Fanny Perreau,

costumes Élise Kobisch-Miana,

création sonore & régie générale Nicolas Lutz,

production Groupe Tongue

allégorie temporelle

Fondation Beyeler | 25 ans

Exposition Anniversaire – Special Guest Duane Hanson

#EXPOSITION

Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 30 octobre 2022 au 8 janvier 2023

commissariat : Raphaël Bouvier

Transformer un jubilé (d’argent) en moment exceptionnel est un exercice difficile, encore plus pour une Fondation comme Beyeler qui a acquis une réputation internationale. L’habitué aura une impression de déjà-vu puisqu’il retrouvera, certes de très belles pièces (une centaine), mais déjà présentées lors des expositions temporaires souvent passionnantes.

L’équipe en avait sans doute conscience et a invité son commissaire Raphaël Bouvier à mettre en dialogue les chefs-d’œuvre issus du fond avec les sculptures hyperréalistes de Duane Hanson (1925-1996). L’idée est provocante et amusante. Dès l’accueil, un ouvrier repeint le mur (House Painter, 1984) à côté d’un Picasso à moitié déballé. Plus loin, un jardinier passe la tondeuse (Man on a Mower, 1995) entre Le bassin aux nymphéas de Monet et celui de la Fondation, des ouvriers casse-croûtent sur leur échafaudage (Lunchbreak, 1989) devant les vastes toiles chantier d’Anselm Kieffer, un couple se gave de friandises (Self-portrait with Model, 1979) sous Roy Liechtenstein et Andy Warhol, etc.

Le plus épatant est de découvrir la pertinente vitalité de l’engagement de Duane Hanson (cf. Policier & émeutier, 1967) interpellant notre monde si paresseux (beaucoup de ses personnages sont au repos). Extraits de l’envahissant brouhaha de leur « environnement naturel », de l’obsession du placement de produits par la pub pour certains, ils deviennent ici spectateur/intercesseur d’œuvres du patrimoine mondial. Cette suspension que l’hyperréalisme rend encore plus troublante, clame une brusque exigence de sens et les œuvres denses de la Fondation suggèrent un début de réponse.

Déambuler entre ces Américains moyens si lebendig et les fleurons de la collection est aussi délectable que stimulant. Mais un anniversaire, n’est-ce pas surtout cela : passer du temps avec des gens et dans des lieux qu’on aime ?

Le proprement festif du 25e sera ailleurs : un grand bal costumé jusqu’au bout de la nuit (29/10) et les nocturnes du vendredi jusqu’à 22 h avec des propositions artistiques et ludiques au foyer du musée.

épineuse résilience

Zerrissene Moderne & Le collectionneur Curt Glaser au Kunstmuseum Basel

#EXPOSITIONS

Kunstmuseum Basel – Neubau

_La modernité déchirée. Les acquisitions bâloises d’art « dégénéré » du 10 octobre 2022 au 19 février 2023

commissaires : Eva Reifert, Tessa Rosebrock, catalogue en allemand ou en anglais, 344 p., 54 CHF

_Le collectionneur Curt Glaser du 10 octobre 2022 au 12 février 2023

commissaires : Anita Haldemann, Judith Rauser, catalogue en allemand (incluant un cahier avec la trad. en anglais), 240 p., 38 CHF

Déchirure : un mot douloureux et glaçant dont les répliques s’échelonnent sur 90 ans et deux expositions qui dialoguent au Kunstmuseum Basel : La modernité déchirée. Les acquisitions bâloises d’art « dégénéré » & Le collectionneur Curt Glaser.

Des expositions pour l’histoire… et la justice, car toutes deux tentent de réparer la spoliation. Aussi elles méritent un autre regard que seulement celui de l’esthète ou de l’amateur, surtout à l’heure du soft power…

la chronologie

Chapitre I.

En raison de ses origines juives, Curt Glaser est évincé de son poste de directeur à la Kunstbibliothek de Berlin en 1933. Avant d’émigrer en Suisse, puis aux États-Unis en 1941, il vend aux enchères (à prix bradés vu le contexte) une grande partie de sa collection (dont un important fond Munch, Matisse, Beckmann). Le Kunstmuseum Basel acquiert ainsi 200 dessins et gravures pour son Kupferstichkabinett.

En 2020, le musée conclut un accord juste et équitable avec les héritiers de Glaser en faveur du maintien des œuvres incluant une compensation financière et cette exposition hommage.

Chapitre II.

En 1937, dans le cadre de leur politique « culturelle », les nazis retirent d’office des musées allemands ce qu’ils qualifient d’«entartete Kunst» (art dégénéré) soit environ 20 000 pièces. Beaucoup de ces œuvres sont directement détruites. Les autres considérées comme « exploitables à l’international » sont mises sur le marché entre autres pour se fournir en précieuses devises étrangères.

Le nouveau Kunstmuseum – l’actuel bâtiment principal – a été inauguré en 1936 avec un espace pour l’art contemporain, sauf que très peu d’œuvres figurent dans les collections… Le directeur en poste, Otto Fischer, se renseigne auprès des autorités du Reich. Finalement son successeur, Georg Schmidt, acquiert en 1939 21 œuvres grâce à un crédit spécial dont le montant est âprement discuté.

Chapitre III.

En juillet 1937, les nazis inaugurent à Munich l’exposition «entartete Kunst», un vocable sanction, péjoratif pour discréditer les artistes qui déplaisaient au régime. Gratuite et itinérante, elle circule durant quatre années dans les grandes villes du Reich suscitant la curiosité de presque trois millions de visiteurs tant pour les artistes estampillés handicapés que ceux réprouvés par la propagande.

Dans son exposition actuelle Art brut, le musée Würth Erstein (F) rend hommage (jusqu’au 21 mai 2023) sur une de ses cimaises à Paul Goesch, patient assassiné à l’hôpital psychiatrique de Teupitz (Aktion T4), le confrontant à Emil Nolde en référence aux accrochages de Munich…

Chapitre IV.

Durant toute cette période, les dignitaires nazis (Gœring en premier) se servaient en zone d’occupation aussi bien dans les collections des musées que dans celle des particuliers notamment juifs. Ces vols concernent surtout les grandes œuvres du passé ou celles d’agrément (nues, paysages…). À l’issue du conflit, quelques milliers d’œuvres spoliées n’ont pu être restituées faute de traçabilité. En France, la Réunion des Musées Nationaux en possède deux milles réparties dans ses différentes institutions : les MNR (Musées Nationaux Récupération).

Périodiquement elles sont exposées et la galerie Heitz (Palais des Rohan) présente jusqu’au 23 mai 2023 les 27 pièces du fond strasbourgeois (un Sisley, un Lucas de Leyde entre autres).

Il est aussi utile de rappeler que dès le 10 mai 1933, les nazis ont procédé à des autodafés de livres devant l’opéra de Berlin, mais pas seulement, témoignant de leur violence tant à l’égard des œuvres que des artistes.

Si le Kunstmuseum documente son histoire et ses choix de l’époque avec une grande honnêteté, il est difficile de s’abstraire du contexte en visitant ces expositions, de ne pas être troublé aussi par la simultanéité des propositions, presque un siècle après, et par ces comptes qui peinent à se solder. Émerge aussi cette assertion de Walter Benjamin : il n’est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie.

les œuvres exposées

Elles offrent un panorama représentatif de la censure de l’époque.

Il y a bien sûr les artistes juifs (Chagall…) et des tableaux qui dépeignent cette communauté.

Le contingent le plus important est constitué des différents courants expressionnistes qui restituent la réalité sociale dans toute sa crudité : les tripots, la (médiocre) condition ouvrière pointant par ricochet que le Reich n’est pas cet éden un brin viril vanté par la propagande. Le visiteur admirera de nombreux Ensor ou Munch (un ami personnel de Curt Glaser), mais aussi Corinth, Dix, Kokoschka, Kirchner, Kollwitz… un remarquable cabinet de gravures derrière le portrait du collectionneur (salle 2).

Il y a les artistes qui s’éloignent trop d’une « figuration réaliste » : Derain, Gauguin, Matisse, beaucoup de Nolde ou ces magnifiques chevaux bleu de Franz Marc (The Large Blue Horses, 1911)…

Enfin ceux qui creusent d’autres sillons : Picasso, Max Ernst, Kandinsky, Klee…

Certains choix surprennent comme Les Amants de Dresde (1928) de Conrad Felixmüller (1897 – 1977), mais à y regarder de près, il était communiste…

Deux expositions stimulantes avec des pièces rares et formidables.

Mais entre l’émotion que peut provoquer un chef-d’œuvre et son parcours chaotique dans l’enfer des hommes, le temps est un chemin dur à remonter comme le suggérait Jorge Luis Borges (Histoire universelle de l’infamie, 1935).

Expositions mentionnées :

Art Brut. Un dialogue singulier avec la Collection Würth

commissariat : Claire Hirner, Jean-Pierre Ritsch-Fisch, catalogue bilingue franco-anglais (48 €)

Musée Würth (F. Erstein) jusqu’au 21/05/2023

Les MNR des musées de Strasbourg

commissaires : Thibault de Ravel d’Esclapon, maître de conférences à l’Université de Strasbourg , Dominique Jacquot, conservateur en chef du Musée des Beaux-Arts

Galerie Heitz / Palais Rohan jusqu’au 15/05/2023

clairvoyance de la folie

Art Brut

Un dialogue singulier avec la Collection Würth (Erstein)

#EXPOSITION [parution papier NOVO n° 67]

Erstein, Musée Würth du 9 octobre 2022 au 21 mai 2023

commissariat : Claire Hirner, Jean-Pierre Ritsch-Fisch

catalogue bilingue franco-anglais (48 €)

L’article est paru en décembre dans Novo n°67 (p. 94 & 95) : Les Portes du Possible.

chorégraphie cosmique

Fabienne Verdier : Le chant des étoiles

#EXPOSITION

Colmar, Musée Unterlinden du 1 octobre 2022 au 15 mai 2023

commissariat : Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en chef, assistée de Léa Rosenfeld

catalogue en français / anglais, 192 p., 30 €

#Une version condensée de l’article est paru en décembre dans Novo n°67 (p. 96 & 97).

Pour cette exposition monographique, la commissaire Frédérique Goerig-Hergott a imaginé un parcours initiatique à travers le musée menant vers la nef de l’Ackerhof repensée en chapelle ardente, un écho cosmique à celle abritant le Retable d’Issenheim. Selon son habitude, c’est l’aboutissement de quatre années d’échanges avec l’artiste et l’ambition de mettre intimement en résonance son travail avec les collections. C’est aussi un beau cadeau d’adieu aux Unterlinden qu’elle a quitté voilà quelques mois pour prendre la direction des musées de Dijon.

Même si ce n’est pas une rétrospective (Aix-en-Provence en avait programmé une en 2019), les principales stations du chemin de Fabienne Verdier sont présentes. L’influence de la Chine où elle a passé dix ans (1984-1993), les maîtres anciens (notamment Flamands), la musique, sa fascination pour l’énergie universelle avec les Rainbows réalisés en lien avec ce sidéral embrasement qui transfigure le Christ du Retable. Un choix ambitieux qui permet à l’artiste de développer la représentation de la lumière tout en se préservant du dolorisme de la crucifixion que la pandémie a rendu asphyxiant.

geste essentiel

Saisir l’instant en un trait, voilà ce qui me fascinait.

Passagère du silence (2003, p. 18)

Ce trait essentiel aspirant à la transcendance – l’Unique Trait de Pinceau du traité de Shitao qui l’accompagne depuis ses études – pourrait caractériser la quête de l’artiste. Pour peu qu’il restitue l’énergie vitale : un des supplices de l’étudiante en art était de dessiner le buste de Beethoven, un bloc de plâtre sans vie ! Elle préférait le parc et les collections naturalisées du musée d’Histoire naturelle de Toulouse. Mais tenter d’accéder à l’essence par un geste unique est un acte élaboré : Il ne faut pas croire que la spontanéité est quelque chose de facile. En amont, elle lit beaucoup et écoute – écrivains, poètes, linguistes, scientifiques, musiciens, etc. – avec sans doute ce désir d’avoir l’Univers pour maître (devise d’un sceau personnel de lettrée qu’elle s’est gravée à Chongqing) et quand elle parle d’une de ses toiles, elle mentionne abondamment ce qui l’a nourrie : lectures, références, citations. Cette recherche participe de l’élaboration du geste qui est le moyen de parvenir à transcrire l’essentialité avec cette économie et cette concentration.

La dynamique du « triangle » ouvert rouge de Sedes Sapientae II (2011, cloître =>2) tente de nouer l’essence de La Vierge au chanoine Van der Paele de Van Eyck (1434-36) : un opulent drapé incarnat qui à la fois magnifie la mère et l’enfant et les détache des mortels.

L’ample mouvement du pinceau de La Dormition (2012, collection XIXe =>7) pose la vibration nacrée de la défunte sur un fond noir : la Vierge de Hugo Van der Goes à l’origine, associée ici à La femme du Lévite d’Épraïm de Henner (suggérant un axe d’universalité traversant cinq siècles).

Le geste peut être multiple : sur les six pièces Énergies blanches (2018) accrochées dans la Maison =>6 ou Vide Vibration (2018) en regard des Dubuffet =>10.

Cependant pas de geste sans support : le glacis du fond, dense (dix à vingt couches), subtil, vibrant, mais fin et brillant, capte et renvoie la lumière alors que le noir ou le blanc (le rouge pour les Sedes) du « motif » épais, coagulé retient les ombres.

Si l’artiste utilise l’acrylique, elle s’est longuement penchée sur cette subtile alchimie des glacis de la peinture flamande (inspirée selon les Chinois des procédés qu’ils ont élaborés pour les laques et importée en Europe au XIVe siècle par des explorateurs flamands et vénitiens). Depuis vingt ans, je cherche, j’invente des fonds de tableaux susceptibles d’accueillir avec grâce la pensée poétique des coups de pinceau. Elle les applique à partir de 2010 selon sa technique du walking painting avec de gros pinceaux (jusqu’à trente queues de chevaux mongols) suspendus et manœuvrés par un guidon ou avec une poche à douille déposant par gravitation une matière généreuse sur la toile posée au sol. Ainsi l’énergie chorégraphique du corps outil agrandit le geste unique du calligraphe à la dimension de ses grands formats.

Cette diffraction entre le rayonnement du glacis et l’ample matière déployée par le trait qui, quelquefois, se permet une « entrée ou sortie de champ » (Énergies blanches, 2018, ou Cetus, série Ainsi la nuit, 2018, salle d’orientation =>1) est pour beaucoup dans la magnétique vitalité des peintures de Fabienne Verdier.

cercles et confins

Pour les Tibétains comme pour les tribus africaines, les vieux philosophes du Moyen Âge ou les grands maîtres calligraphes zen, le cercle est le point central : vide nourricier, plénitude première, lieu de naissance de tout ce qui est. Cette sorte de « cosmogramme » représentait l’expérience du sacré, la diversité du monde dans l’unité.

Passagère du silence (2003, p. 183)

Avec Rainbows =>12 & 3, le fond de chacune des 78 pièces de la série décline une interprétation du halo d’or en fusion (Huysmans, Trois Églises, 1908) de la Résurrection de Grünewald. Si une dizaine seulement est dorée, tous reprennent la figure du cercle aux frontières impalpables vibrant des couleurs de l’arc-en-ciel. De ces bleus nuit « nourrice des étoiles d’or » (Euripide, Électre), de cette matière noire, de ces aurores incandescentes jaillit le geste de l’artiste : tourbillons tourmentés, pouponnières d’étoiles, sonorités picturales, lave en fusion, éclaboussures éthérées…

Chaque arc-en-ciel se veut à la fois le portrait d’une étoile et, à travers un prénom soigneusement choisi, une nouvelle naissance pour une victime de la pandémie car les étoiles meurent pour renaître : une transsubstantiation de l’énergie vitale, une transfiguration comme sur le panneau de Grünewald. Nous sommes tous des enfants de la lumière comme le suggère l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan.

Les deux registres des Rainbows convergent vers le Grand Vortex d’Unterlinden (2022, =>13) : un portrait de cette maison-mère qu’est le néant ?

Avec cet enveloppant mandala de la nef, Fabienne Verdier se mue en passeuse d’éternité et, comme les jardins classiques de Suzhou, nous invite à retrouver l’unité primordiale qui nous mène à l’éveil.

#Grâce à un don de l’artiste, au soutien de la Galerie Lelong & Co. (Paris) et au mécénat exceptionnel du Crédit Mutuel, le Musée Unterlinden a fait l’acquisition de trois « Rainbows » de l’artiste Fabienne Verdier : Khandro, Thera et Vaiiu.

Ces pièces formeront un triptyque et seront exposées du 05.07.2023 au 04.09.2023 au niveau 2 de l’Ackerhof, aux côtés du Grand Vortex de Fabienne Verdier (prêté au musée jusqu’au 04.09) et d’autres grands formats des collections d’art moderne du musée.

concert de Bernard Foccroulle, clavecin

un dialogue entre peinture et musique

Harmonies sonores en écho aux harmonies célestes de Fabienne Verdier avec le concert de clavecin de Bernard Foccroulle sur sa copie du Ruckers des Unterlinden construit par Jean-Luc Wolfs-Dachy avec les quatre couvercles peints par l’artiste.

Quatre panneaux comme les quatre saisons…

Une onde pulsatile enveloppant l’esquisse d’une portée sur le fond safran, l’ivresse de tourbillons liquides sur le cobalt, un geste éthéré et recueilli sur l’ivoire et une énergique saignée d’encre cinglant le cinabre : une blessure couture sur ce lumineux incarnat (le glacis de ses fonds) avec, en traînes subtiles, des larmes comme les harmoniques de la cicatrice et ces éclaboussures la ponctuant de virevoltants pizzicati (le clavecin est un instrument à cordes pincées !).

Ce rouge d’un automne embrasé clôturait le concert et ramenait au Silence (nom de la pièce Ivoire).

Un concert en quatre mouvements, un pour chaque couvercle.

En invités : le temps, la présence, la mélancolie et le silence.

Le silence, mis en espace, mis en temps et en tension, est la marque des pièces écrites par Bernard Foccroulle pour ce clavecin et ces peintures : pas de musique sans silence, nous confiait le musicien qui introduisait chaque partie et, allusion à l’omniprésent tumulte de notre modernité, il ajoutait malicieux : on s’achemine peut-être vers une disparition de la musique…

Outre ses compositions, un choix de pièces issues de son répertoire : des fragrances méditerranéennes de Correa de Arauxo à l’énergique Toccata de Weckmann, des Tombeaux (Froberger, Couperin…) à la Passacaglia ungherese de Ligeti évoquant la danse d’une poupée cassée avec, en refrain conclusif de chaque partie, un Contrapunctus de l’Art de la Fugue (Bach).

À l’issue du concert, Fabienne Verdier et Aline Zylberajch ont annoncé le nom de la lauréate du concours Clavecin en France : Mathilde Jallot dont la proposition sera réalisée sur un couvercle appartenant à l’association. Les maquettes des six finalistes seront exposées au musée jusqu’au 12 décembre.

=> concert du samedi 15 octobre 2022 au musée Unterlinden, La Piscine

Des archives filmées (52 min) du travail de Fabienne Verdier de 2019 à 2022 autour du panneau de la Résurrection du Retable d’Issenheim de Grünewald sont diffusées à La Piscine et accessibles en ligne.

Pour préparer ou prolonger la visite…

– catalogue bilingue franco-anglais sous la dir. de Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en chef (30 €),

– portfolio de 12 tableaux choisis dans la série Rainbows (180 €)

– son récit des années passées en Chine : Passagère du silence, 2003 (rééd. Le Livre de Poche, 7,90 €)

jeux de miroirs brisés

La Mouette

Anton Tchekhov & Cyril Teste

#THÉÂTRE

représentation du mercredi 28 septembre 2022 à La Filature, Mulhouse

Enthousiasmés par la nouvelle traduction d’Olivier Cadiot, Cyril Teste et son équipe adaptent en performance filmique la pièce de Tchekhov [sans Chamraïev & Paulina, parents de Macha]. La scénographie (Valérie Grall) dresse au milieu du plateau un long mur qui, à la fois, voile une arrière-salle où les caméscopes traquent les visages, les corps en jeu et dévoile, côté public, l’action in devant et sur un fond de projections polyptyques : de grandes toiles blanches sur châssis qui se tournent comme les pages d’un livre qu’on feuillette, en avant, en arrière…

Avec des écrans sur pieds à cour et jardin en sus, le dispositif permet une démultiplication des regards et des personnages comme les fragments d’un miroir brisé. Ceux-ci se nourrissent de l’attention aiguisée de Kostia (Mathias Labelle) notamment qui shoote Nina (souvent, comme chacun peut le faire aujourd’hui avec son smartphone) et du hors-vue filmé qui crée des en-champ focalisés avec beaucoup de gros plans (deux cameramen présents sur le plateau – discrètement).

Les larmes et les yeux, les lèvres, les cigarettes, le verre de whisky prennent une importance inimaginable dans une représentation classique et, par ailleurs, s’installe une ubiquité qui, au cinéma, relèverait de l’expérimental. Les acteurs passent du plan large du plateau au gros plan de la projection (ou inversement). La perception devient duelle avec un couple à vue et son profil inversé en plan serré sur des écrans séparés amplifiant leur distance. Si le dispositif devient panoptique par moments, il permet quelques belles scènes : par écrans interposés les mains de Macha et Kostia semblent se toucher, mais lui finalement attrapera les feuillets de sa pièce écrite pour Nina… Des corps inaccessibles rendus douloureusement proches par la trahison des images !

Cyril Teste impose aussi un glissement dans le temps. L’ambiance évoque Antonioni avec les cigarettes omniprésentes ces années-là. Katia Ferreira (Macha) fait penser à Silvana Mangano et Olivia Corsini (Irina) revient à sa langue maternelle parlant régulièrement italien. Il cultive aussi le désœuvrement crépusculaire de la Beat Generation et suscite une Nina (Liza Lapert) tête brûlée limite cassos (qui fonctionne plutôt bien).

Une élaboration très dense qui s’allège vers la fin où la pièce se résout presque comme un film projeté sur l’écran unique du mur – à la fois Cassavetes et sitcom. Mais peut-il en être autrement ?

Comme dans La Ronde de Schnitzler (où la succession des aventures est assumée), La Mouette opère un glissement des amours : au début, supports et vecteurs des idéaux, des rêves, les sentiments produisent du malentendu – et ce cinéma direct les expose tel un miroir grossissant (comme un sous-texte visuel). La réalité, les enjeux (devenir actrices, écrivains célèbres…) les ravalent vers cette débâcle (ces glaciers beaux et immaculés charriés plus tard en chaos souillé par les fleuves) et mènent Kostia jusqu’au suicide.

Les affinités, les en-vies originelles se sont épuisées, ne reste que la régie des corps. En cours de route, l’idéal s’est accompli en vertige consumériste : on consomme/consume des êtres pour assouvir ses pulsions, ses ambitions, on prend ce droit sur les autres. Au détriment de la Vie…

lumières : Julien Boizard, création vidéo : Mehdi Toutain-Lopez,

musique : Nihil Bordures, production : Collectif MxM

irrévérence acidulée

Fun Feminism au Kunstmuseum Basel | Gegenwart

#EXPOSITION

Kunstmuseum Basel | Gegenwart du 24 septembre 2022 au 19 mars 2023

commissariat : Maja Wismer et Alice Wilke avec Senam Okudzeto et Claudia Müller

L’exposition propose une immersion dans l’univers féminin avec une quarantaine d’œuvres et autant d’artistes. Une bonne partie est issue des collections du musée – celles datant de la fin des années 1960 aux années 1990 – que complète une sélection de travaux plus récents. Comme l’intitulé le suggère, le regard et la scénographie se revendiquent ludiques et légers avec une constante : l’irrévérence. Pour la visite, il convient de prendre le temps : 80 % des pièces intègrent des vidéos.

La plus spectaculaire Ciao Bella (2001) de Tracey Rose qui occupe un côté du rez-de-chaussée (3 écrans), est une « sainte cène » avec la Cicciolina se trémoussant sur la table des agapes, mais les convives sont plutôt les accessoires mis en chorégraphie par des corps féminins délurés et incarnant ces rôles assignés de godiche, de pin-up, etc.

Beaucoup d’œuvres s’emparent des stéréotypes pour les dénoncer par l’exagération, la parodie : ménage, cuisine – frites géantes (Puck Verkade – Plague, 2019), batteurs de cuisine (Jana Heuler) – et bien sûr la mode et la sexualisation. Pour les travaux en volume, il y a une prépondérance du plastique aux tons vifs qui accentue la futilité des objets mis en scène, pas forcément utiles, forcément éphémères, dont la femme elle-même, objet du coup, qui se trouve réduite à un dérisoire – mais excitant – accessoire du patriarcat. Sont déclinés les images de pub, de télévision (celle de Berlusconi), les mannequins des vitrines, l’envahissement du quotidien par des ustensiles aux couleurs criardes avec un parfum de pop art prescrivant la tyrannie du festif.

Certaines pièces utilisent des techniques et des matériaux connotés féminins – confection (Katharina Kemmerling, Sylvie Fleury…), tapis (Polly Apfelbaum), céramique (Aline Stalder, Betty Woodman…) – et si les chaînes apparaissent gigantesques, fabriquées en carton elles semblent plutôt légères (Katrin Niedermeier).

Derrière cette exploitation de la femme, s’exposent la préemption consumériste généralisée sur les ressources et l’inanité de notre mode de vie. Des actrices et autres célébrités le relayent, le popularisent en posant pour les magazines mettant en scène le corps pipole aux côtés de leur mâle. Les hommes perpétuent le modèle par habitude, instinct de meute et l’affichent instrumentalisés par la presse : des corps avachis potentiellement alcoolisés sur des transats (Marianne Wex, Let’s Take Back Our Space. ‘Female’ and ‘Male’ Body Language as a Result of Patriarchal Structures).

Le militantisme est présent avec le collectif Guerrilla Girls ou Lily van der Stokker sans oublier la mise en écho de cette colonisation mentale avec le colonialisme (Fatimah Tuggar, Ellen Gallagher, Kawita Vatanajyankur…).

Mais après tout, pour la machinerie patriarcale, le militantisme, les expositions… ne sont-ils pas des artefacts parmi d’autres de la société du spectacle ? En dépit des injustices et des crises… The show must go on !

Vivian Sutter

À l’étage, Vivian Sutter s’approprie une salle et joue avec ses toiles suspendues inondées de lumière (très beau soleil le matin de la visite de presse) et habitées de gestes larges, colorés, enthousiastes. Avec cet accrochage affirmant la volonté de ne pas individualiser les pièces, elle propose une installation ductile qui insuffle à l’espace respiration et inspiration.

=> jusqu’au 1 octobre 2023.

généalogie sidérale

Simone Adou : Âme animale à Saint-Louis

#EXPOSITION

Hôtel de ville de Saint-Louis (68) du 23.09 au 6.11.2022

Simone Adou avait déjà exposé à l’hôtel de ville de Saint-Louis en 2002. Après le confinement – très studieux –, une visite de son atelier à l’initiative de l’attaché culturel Stéphane Valdenaire a convaincu l’équipe municipale enthousiasmée par son travail de l’inviter à nouveau.

L’accès est gratuit aux heures d’ouverture de la mairie jusqu’au 6 novembre.

L’espace s’offre au visiteur avec les enveloppantes ellipses d’une chapelle baroque autour de la travée centrale où sept kakémonos – série Animale (2019-2020) – mènent vers l’Ancêtre fleuri (2015) qui, avec ses incrustations de feuilles d’or, se dresse dans le chœur tel un Pantocrator chamanique. L’artiste aime les séries, Âme animale en affiche trois : La famille des Ancêtres (œuvres d’inspiration chamanique de 2016), Les Diptyques (œuvres de confinement) et Les petits formats (œuvres de confinement et re-confinement). Les Bivouacs et surtout Passage, six pièces du printemps dernier, insufflent la chaleureuse respiration de leurs fonds cobalt et orangé à un ensemble assez souvent sombre (il y a l’anthracite du fusain, celui des pelages) qu’avivent cependant quelques discrètes ponctuations colorées.

L’artiste travaille presque exclusivement sur papier recyclé à bords frangés. Passage est emblématique de sa pratique : sur un fond d’encre et d’acrylique appliqué au rouleau ou avec un gros pinceau favorisant des surfaces lacunaires aux limites indécises et aléatoires, elle dessine ses créatures au pastel, au fusain, à la craie. Des outils dont la pulvérulence installe l’éphémère, le fragile mais lui permettent aussi cette précision immatérielle qui devient troublante quand elle joue de la paréidolie : le mufle des bœufs musqués devenant un visage. Naissent au fil de la réalisation ces créatures polymorphes, multiples, timidement hybridées ou ostensiblement recomposées (Cerfglier ou Tyrannosauradou). Elles sont souvent tapies, comme au bord du monde, apeurées derrière ces délicates efflorescences et déjà contaminées par cette végétation gracile qui, chassée des territoires bétonnés et goudronnés, s’approprie les marges, les interstices épargnés (provisoirement) par l’anthropocène. Ces racines astrales sont omniprésentes dans les figures des ancêtres et en accentuent l’envoûtante majesté.

Dans les kakémonos, elle joue sur l’équilibre précaire de bêtes massives aux pauses improbables – bœufs musqués, rhinocÉros… La matière picturale du fond – traînées, coulures… – remplace souvent les pattes imposant cette dansante suspension vers une possible assomption, à moins qu’un Yack équilibriste (2020) ne prenne une pose circassienne sur une chaise rouge (cf. affiche). Si les cadrages en raccourcis – très cinéma, récurrents dans son œuvre – sont moins marqués, le traitement des corps préserve l’influence expressionniste tempérée par une touche féminine avec ces visages animaux pétris d’humanité.

La commotion du confinement l’emporte vers Füssli [1] – le mouvement des corps – et confronte le visiteur à des vanités gagnées par l’urgence affolée de notre temps avec la projection de ces groins en forme de crâne. La sidération des Nightmare du peintre britannique d’origine suisse demeure, mais l’artiste sait être plus suggestive avec « ses grands yeux ouverts sur le lointain, sur d’imminentes et inéluctables catastrophes. […] les yeux je les fais comme ça, en creusant le bois, en créant une cavité, seul le vide peut supporter la vue du vide [2] » : des ovales de peinture blanche sur la cendre fuligineuse du fusain, comme piégés par l’infrarouge d’un photographe et saisis de sidération par la brutalité du confinement – stridentes et omniprésentes sirènes déchirant les rues désertes, vrombissements des hélicoptères vers le Mœnch [3]. Des yeux siphonnés par les écrans aussi ? Toujours la tension reste palpable avec la volonté de préserver l’âme – l’anima – face à la déraison avec l’abyssale crainte de la perdre. Des regards abasourdis que partagent même une paire de Roméo & Juliette (2020). Tel un effet Koulechov, la singularité du monde de Simone Adou habite les yeux vides transperçant ses créatures.

Ainsi sous ses doigts, s’incarnent des âmes errantes tétanisées ou dansantes : une avant-garde des derniers survivants réfugiés sur les hauteurs vosgiennes et croisés lors de ses nuits sous la pleine lune ?

Dans son catalogue de 2016 „Simone Adou en a-pesanteur”, elle écrivait :

Celui qui a trouvé va mourir,

celui qui cherche va naître

Avec ses craies, ses pinceaux, Simone Adou continue de chercher.

[1] Johann Heinrich Füssli ou Henry Fuseli, (7/02/1741, Zurich – 16/04/1825, Putney Hill), peintre et écrivain d’art suisse ayant vécu et travaillé en Angleterre.

[2] Claudio Magris, À l’aveugle (2009, p. 228)

[3] le Mœnchsberg, principal hôpital de Mulhouse

Prophète ou Cassandre ?

George Orwell & La vie ordinaire de Stéphane Leménorel

#LIVRES [hebdoscope, édition numérique semaine 36]

chez le passager clandestin, collection « Précurseur·ses de la décroissance », 2022 (124 p., 10 €)

Dès les Trente Glorieuses, d’éminents lanceurs d’alertes avaient prédit la plupart des désastres qui compromettent « la possibilité d’avoir encore un monde » (p. 62). La biologiste Rachel Carson et son Silent Spring (1962) ou l’agronome René Dumont, le philosophe Günter Anders, des écrivains aussi : Romain Gary avec Les racines du ciel (Goncourt 1956)… Mais avant eux, dès les années trente, Georges Orwell (1903–1950) dénonçait le mythe du progrès et prônait la décroissance.

Dans la collection dirigée par Serge Latouche « Précurseur·ses de la décroissance » chez le passager clandestin, Stéphane Leménorel nous présente (souvent avec de jolies formules) les analyses et les idées que développait l’auteur britannique incluant des extraits d’œuvres moins connues que 1984.

« George Orwell a construit sa pensée au contact des réalités concrètes, n’ayant pas hésité à s’immerger dans la misère la plus sordide pour comprendre ce monde de l’intérieur. » (p. 12)

Et cela par-delà le genre. Le roman Une histoire birmane (1935) s’inspire des cinq années passées dans la police impériale britannique (je servais dans la police, c’est-à-dire que j’étais au cœur de la machinerie du despotisme [1]). Avec des récits inspirés de son expérience personnelle, Dans la dèche à Paris et à Londres (1933) évoque sa vie parmi les pauvres des deux capitales. Avec des chroniques de témoin privilégié, Hommage à la Catalogne (1938) relate sa participation à la guerre d’Espagne auprès des Républicains et le traumatisme de l’impitoyable liquidation des autres mouvances communistes par les staliniens. Et aussi des reportages commandités : les conditions de vie des mineurs avec Le Quai de Wigan (1937) ou comme correspondant de guerre en Europe (1945).

« Si c’est en Espagne qu’il a fait la rencontre, décisive, du mensonge politique organisé, il le retrouve également en Angleterre. » (p. 20)

Ses critiques du stalinisme se heurtent à la russophilie aveugle des intellectuels de gauche. Ces controverses avivent sa farouche méfiance envers la sphère politique dont il déconstruit les discours en pointant l’usage pervers des mots : La politique et la langue anglaise (1946). Comment ne pas penser à LTI, la langue du IIIe Reich de Victor Klemperer (1947) ? Et effectivement dans sa dystopie 1984 (son dernier livre), Orwell érigera la novlangue en vecteur essentiel de la tyrannie.

« La machine est le modèle le plus abouti de la rationalité économique. Elle correspond au projet d’une modernité viciée » (p. 41)

Avec à terme, la transformation de l’homme en automate comme le regrette Orwell ou en machine comme le développe Günter Anders dans L’obsolescence de l’homme (1956). En prolongement Stéphane Leménorel suggère le travestissement de ce futur « camp de concentration technologique universel » par les accessoires de La société du spectacle (Guy Debord, 1967).

« L’empire de la nature, pour impitoyable qu’il soit, est bien moins violent que l’empire des hommes, et bien moins encore que celui des machines. » (p. 57)

Dans sa réflexion, Orwell souhaite avant tout ouvrir des horizons à défaut d’apporter des réponses définitives et toutes faites – il les détestait ! – avec l’envie de réenchanter le monde. La décroissance n’est pas un retour à l’âge de pierre et il s’y adonne dans l’île de Jura en Écosse où il s’est retiré loin de la modernité et des métropoles.

Orwell : une pensée claire, exigeante et visionnaire. Malheureusement… car dans son œuvre, « il est rare d’y trouver une inquiétude dont l’avenir n’ait pas montré la justesse » (p. 111).

[1] Le Quai de Wigan (1937)

Hamlet Diptych

Bussang 2022 : Hamlet & Hamlet-Machine

Shakespeare / Heiner Müller

#THÉÂTRE [hebdoscope, édition numérique semaine 35]

représentations du jeudi 18 août 2022 au Théâtre du Peuple, Bussang

Chahuté par les restrictions, l’été 2020 avait dû se limiter au beau (et court) moment du texte de Stig Dagerman, aussi l’association gestionnaire du théâtre avait décidé de reporter à 2022 le projet de Simon Deletang d’« offrir un chemin jusqu’à Hamlet-Machine » avec la pièce de Shakespeare programmé l’après-midi.

Dans sa proposition, les deux pièces sont liées – même décor, même distribution, même énergie – et mises en dialogue par petites touches. Elles sont très rarement jouées dans la continuité et en France c’est une première.

passacaille

Quatre cubes blancs à cour, autant à jardin dressent vers le fond et sa porte coulissante une perspective épurée. Le rideau à l’avant-scène la découvre, la voile au besoin pour un jeu ou un changement de scène : l’un ou l’autre cube glisse et quelquefois un ou plusieurs crânes s’imposent en volumineux obstacles aux trajectoires des personnages (en avertissement aussi). Cette économie visuelle focalise la tragédie sur les corps. Vêtus de robes de clergyman noires, ils surgissent des travées du décor en un énergique ballet de va-et-vient, tendus et affairés tels des businessmen surbookés. Ils se croisent beaucoup, s’accrochent quelquefois impulsant un pas de deux, de trois… La découverte vers la forêt amplifie la chorégraphie en appogiatures baroques ritualisées et mortifères : les enterrements, les duels. L’espace devient le lieu d’une mécanique de la mort qui s’éploie en majesté selon l’ensorcelante partition visuelle et sonore (musiques finement choisies !) élaborée par le metteur en scène.

De ces marionnettes jouets de leurs ambitions et/ou de leurs désirs, se détache l’Hamlet envoûté de Loïc Corbery (le seul à être en pantalon). Un être en suspension dans cet univers en apparence si net et qui semble savoir où il va (ce que proclament les corps et les discours). Lui doute, est désuni entre la vengeance réclamée par l’ombre de son père, son amour ambigu pour Ophélie, les complots de cour… Tour à tour distant, complice, emporté ou se confiant au public, il promène son intériorité tourmentée dans ce monde d’intrigants et déploie avec une palette fine, délicate et virtuose une incarnation fascinante et d’une rare subtilité.

Avec sa robe carmin, Ophélie hante Elseneur comme une blessure. Elle aussi vacille mais pas du même côté qu’Hamlet et, incapables de se trouver, ils seront dévorés par la machine de mort.

En contrepoint d’Hamlet, Jean-Claude Luçon en figure harassée d’imprécateur d’outre-tombe ne cesse de réactiver la malédiction… jusqu’à en contaminer son propre fils.

L’arrière-fond de guerre se limite aux drapeaux noirs et rouges brandis comme lors des préludes de bataille chez Kurosawa (Kagemusha, Ran), ils resurgiront dans Hamlet-Machine notamment durant les manifestations. Quatre rôles masculins sont distribués à des femmes et l’ensemble de la troupe – professionnels, amateurs confondus – affiche une belle unité et un ardent engagement jusqu’aux saluts.

scherzo

Et justement les saluts d’Hamlet ouvrent la pièce de 1977 installant Shakespeare en vaste prologue de celle d’Heiner Müller.

À l’avant-scène, Simon Deletang se fait conteur, dit son admiration, invoque la filiation d’Artaud – son Théâtre et la peste –, commente l’enregistrement historique du texte allemand avec la voix de l’auteur (entre autres) qui sera diffusé.

Derrière lui, les machinistes complètent à vue le décor. Un panneau doré sur deux des cubes, des chaises pour tout le monde : la petite bourgeoisie a pris le pouvoir et ne transige pas avec son confort. Régulièrement les cubes obstruent la perspective, cassent l’espace auparavant si ordonnancé et, en quatre siècles, les crânes ont perdu leurs dents…

Entrent les personnages, ils se sont individualisés – jeans, chemises ou sweats, tenues de sport… Mais leur diversité est laminée : chez Heiner Müller, le collectif remplace les individualités et la parole circule librement entre des actants interchangeables. Hamlet y proclame même son indifférence au rôle (en écho à ses choix d’interprétation dans le Shakespeare). Dans la mise en scène de Bussang, il libère même Ophélie de ses bandages vers la fin. D’ailleurs le dramaturge ne s’embarrasse guère des conflits de la tragédie, il règle plutôt ses comptes avec l’Europe, la modernité, l’oppression, l’injustice, le pouvoir…

La mort n’est plus nette et tranchante comme un uppercut, elle est plus sournoise, plus diluée (cancer du sein, Ophélie finit en fauteuil roulant…). Refoulée ?

Mais conjurer la barbarie reste toujours extraordinairement difficile. On s’y essaye par la révolution ou par l’étourdissement : le glamour avec ce slow final sous une boule disco… en forme de crâne. Car la barbarie perdure sous une autre forme : Fernsehn Der tägliche Ekel Ekel (Télévision L’abomination quotidienne Abomination) ou Heil Coca-Cola (Tableau 4), etc. Règne désormais « ce pouvoir surexposé du vide et de l’indifférence transformés en marchandise » comme le suggère Didi-Huberman [1].

En regard… l’abyssal désarroi face au néant, celui d’Hamlet, celui de Shakespeare. Le nôtre ?

[1] Survivance des lucioles (2008)

archéo-fiction du bonheur

« Lydia Jacob Story » de Raymond E. Waydelich

#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 29]

Espace Muséal Re-Naissance (Hôtel de ville de Ferrette) du 14 juillet au 30 octobre 2022

[des vidéos avec Raymond E. Waydelich sont aussi en libre accès sur place]

=> ses dernières œuvres monotypes „Pompéi”

L’Espace muséal Re-Naissance situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville de Ferrette, un bâtiment de la Renaissance rhénane daté de 1572, a été inauguré après travaux en octobre dernier par le comte en titre : S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Ce dialogue entre grande et petite histoire se poursuit sous l’égide de l’association Trésors de Ferrette avec le concours de la galerie Courant d’Art (Mulhouse) pour cette Lydia Jacob Story visible jusqu’au 30 octobre. L’exposition est une immersion dans ce futur passé (ou l’inverse…) reconstitué par l’artiste alsacien grâce à une cinquantaine de pièces dont les plus récentes ont été réalisées lors des dernières époques confinées. Une collision temporelle comme les apprécie Raymond E. Waydelich !

Depuis la découverte en 1973 sur un marché aux puces de Strasbourg du carnet de notes (daté de 1890) de Lydia Jacob, cette cousette de Neudorf accompagne Raymond E. Waydelich. Il fabrique les traces, les documents, les hommages, les reliquaires d’une biographie téléportée vers le futur pour mieux évoquer notre présent. Dès 1978 à la Biennale de Venise où il représente la France, il expose « L’homme de Frédehof, 2720 après J.-C. », un environnement qu’il dédie à Lydia Jacob. En 1981, avec des pages annotées, des dessins, peintures, objets, installations, la vie rêvée de Lydia Jacob prend corps au Musée Zoologique de la Ville de Strasbourg.

Le potentiel de ce passé enfoui qui soudain resurgit, il le découvre enfant dans un article du journal de Spirou sur Schliemann (inventeur de Troie). Naîtra une fascination qui ne le lâchera plus et qu’il nourrira : sur les sites archéologiques romains en Algérie durant son service militaire au service photographique des armées (1961), au début des années soixante-dix à Tabarka (Tunisie), à Éphèse, Aphrodisias, Milet, Hiérapolis (Turquie) et surtout en Crète en 1984 avec le choc des figures noires sur les vases minoens.

Dans son travail, il creuse ce sillon du glissement temporel, de cette archéo-fiction qui confronte un futur rétrospectif et un passé prospectif. Une veine qu’il décline en 1983 à Fribourg-en-Brisgau avec le site de Grubierf en 3500 après J.‑C., en 1994 à Villefranche-sur-Saône avec L’Île d’Orsi, 3720 après J.‑C., en 1995 à Strasbourg avec Mutarotnegra*, 3790 après J.‑C. et ce Caveau du futur enfoui sous la place du Château, en 2010-2011 avec les Fouilles récentes de Mutarotnegra* à Réthymon (Crète), puis au musée archéologique de Strasbourg.

*anagramme d’Argentoratum, nom romain de Strasbourg

Pour autant Raymond E. Waydelich n’est pas un artiste du passé, il réussit à faire le grand écart entre l’art pariétal (la récurrence de ces silhouettes aux bras levés) et cet esprit de happening un brin provoquant à la Joseph Beuys n’oubliant jamais son humour pince-sans-rire. D’ailleurs plutôt qu’artiste peintre, il se revendique « marchand de bonheur ! »

Au-delà des figures, des dispositifs, ce qui l’intéresse ce sont ces traces estompées par le passage du temps qui muent quelquefois, mais demeurent malgré tout, têtues, obstinées et nous aiguillonnent, nous rappellent qu’il n’y a pas de génération spontanée, que tout est ancré : les craquelures évoquant les huiles anciennes des Memories painting, le délavé des monotypes „Pompéi”, les feuillets des comptes rendus du comité Coop du siècle dernier support de ses encres de Chine de 2020. Entre hommage et rappel que le passé ne s’efface pas d’un trait de plume, ces télescopages suggestifs imposent l’immuable dans une époque mouvante, évanescente, fragile.

En suivant le fil chronologique de ses œuvres, la figure humaine s’estompe. Restent les mots proférés en phylactères par son bestiaire anthropomorphisé comme dans les cartoons dont il raffole : I love you, Hoplà, I have a dream, Good morning, Live is a hot dream… et des destinations Kreta, Namibia, Alsatia avec les flèches nécessaires pour s’y retrouver dans notre monde déboussolé.

Toutes ces pièces – dessins, peintures, gravures, sculptures, céramiques, collages en 2D et 3D… – imposent un univers singulier aisément reconnaissable illustrant des situations inattendues quelquefois croquignolesques avec des créatures au sourire carnassier. Seuls les volatiles – cigognes, oies, coq… – n’ont pas (encore…) de dents. Des prédateurs aux quenottes acérées qui tendent leur gueule béante vers des saucissons et autres charcuteries : et si la Schmierwurscht* n’était pas seulement cet aliment convoité et « fabuleux », mais comme il le proclame cet « oxygène » si nécessaire dans une société devenue étouffante ? Évoquant les rhinos, les éléphants croqués en Namibie, il lâche : « Et on les tue aussi, on les liquide, on liquide la terre entière, c’est dingue ! » (entretien de mai 2021).

Raymond E. Waydelich ?

Marchand de bonheur certainement, mais la générosité n’empêche pas la lucidité.

* saucisse à tartiner à base de petit cochon rose d’Alsace

Les couleurs du temps

La mémoire des murs de Françoise Saur

#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 27]

Centre socioculturel Agora (Cernay) du 2.07 au 22.07.2022

Médiathèque de Cernay du 16.09 au 4. 11. 2023

Ce travail de mémoire avec les habitants du quartier Bel-Air à Cernay initié par l’Agora, centre socioculturel, est la troisième collaboration avec la photographe Françoise Saur. Il se décline en photos, entretiens réalisés par des étudiants en histoire à l’UHA, un livre (en préparation) et une exposition.

Et l’engagement de Céline, Nora, Françoise et tant d’autres…

Edward Hopper peignait des êtres en suspension dans des espaces de solitude désenchantée. Dans le quartier Bel-Air de Cernay, Françoise Saur a photographié les espaces vidés de ses habitants avant démolition (en 2022). Plus de locataires, plus de meubles… mais les traces de vie demeurent ! Têtues, touchantes, saugrenues quelquefois.

L’attention portée au traitement de la couleur intensifie la singularité du témoignage de ces fragments. Sur les plans plus larges, la photographe trouve même le rose partagé par Gauguin et Picasso et le bleu limpide du peintre américain magnifiant un espace désinstallé en attente de sa fin. Ses images saisissent la quintessence du souvenir en l’absence de ceux qu’il hante et nous l’offre en réflexion.

Des objets abandonnés – si importants à un moment sans doute – intensifient le sentiment de déshérence, préservent l’empreinte des vies évacuées, des gestes qui se prolongent désormais ailleurs. Surgissent des stigmates aussi déroutants et touchants que ces motifs créés par des papiers peints arrachés évoquant les découpages de Matisse. Une mémoire saisie dans une matérielle et sensible densité sur ces murs maintenant disparus. Ne restent que les images de ce désarroi, de ce bord du temps qui change, bouleverse souvent et emporte les choses et les êtres.

Ce sont les clichés accrochés sur les cimaises, en statique.

En boucle, sur écran, défilent les portraits d’habitants qui ont accepté de poser. Des gens plutôt âgés, venus d’ailleurs – de très loin quelquefois – ou des vallées voisines pour se rapprocher du travail et tous ont fait leur vie dans ce quartier. Ils posent dans leur ancien logement désert, corps en pause dans l’espace vide de leur vie d’avant, mais aussi dans leur environnement d’après, regard enjoué vers l’objectif, nantis d’un pot de fleurs ou d’un autre accessoire. En off la voix de leurs souvenirs raconte…

Des passeurs de mémoires qui tels Les anges protègent les châteaux de sable, pas les châteaux de pierre (Christian Bobin, Un bruit de balançoire, 2017).

la modernité avant la modernité

#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 25]

Picasso – El Greco à Bâle, Kunstmuseum Basel | Neubau du 11 juin au 25 septembre 2022

Mélancolie métallisée

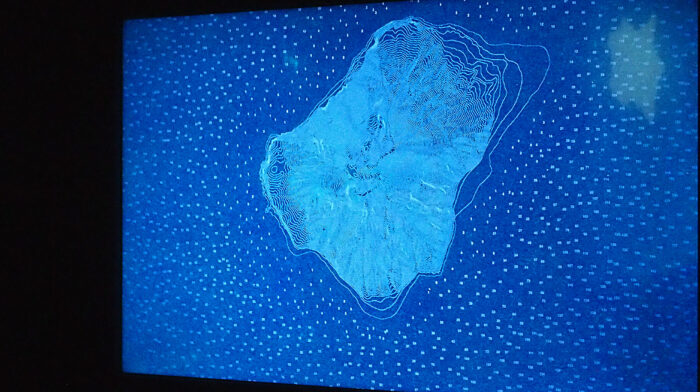

SMITH DÉSIDÉRATION (Summa)

#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 26]

galerie de La Filature, Scène nationale de Mulhouse du 31.05 au 25.08.2022

commissariat : Emmanuelle Walter

Vernissage ce samedi 11 juin de l’exposition de Smith. Le photographe avait déjà présenté son travail au printemps dans le cadre des Vagamondes sur une proposition de Christian Caujolle.

SMITH DÉSIDÉRATION est monté en association avec Corps Célestes, 5e édition de la Biennale de la photographie de Mulhouse. Une exposition touffue qui s’inscrit bien dans la thématique de la manifestation, en accès libre dans la galerie jusqu’à la fin de l’été.