un regard et des choix – forcément subjectifs – sur l’offre culturelle 2023…

#LIVRES : Antigraffitisme (Jean-Baptiste Barra & Timothée Engasser), La guerre des mots (S. Derkaoui & N. Framont)

#CINÉMA : Maman déchire (Émilie Brisavoine), An Evening Song (Graham Swon), Maîtres (Swen de Pauw), Ceux de la nuit (Sarah Leonor)

#EXPOSITIONS :

Kunstmuseum Basel : Andrea Büttner / Shirley Jaffe / Jasper Johns Un artiste collectionneur / Matisse, Derain et leurs amis / Carrie Mae Weems ;

Fondation Beyeler (Riehen) : Niko Pirosmani / Doris Salcedo / Wayne Thiebaud ;

La Filature (Mulhouse) : Anna Malagrida / Le temps s’enfuit sans disparaître / Trans(e)galactique ;

Musée Unterlinden (Colmar) : 170 ans – Ça se fête avec vous ! / @Camille Broucke, nouvelle directrice du musée Unterlinden / @Silvère Jarrosson / Célèbre la terre pour l’ange ;

Abdelkader Benchamma (Fondation Schneider, Wattwiller), Joseph Bey (Courant d’art, Mulhouse), Élisabeth Bourdon (Temple Saint-Étienne, Mulhouse), Alma Bucciali à St-Art (Strasbourg), Les 40 ans des Éditions Bucciali (Colmar), Michel Cornu (galerie Murmure, Colmar), Giacometti–Dali (Kuntzhaus Zürich), Anna Haifisch (Musée Tomi Ungerer, Strasbourg), Pierre Muckensturm (Galerie La Ligne, Zurich), RADICAL. L’abstraction géométrique & Lore Bert (Musée Würth, Erstein), Françoise Saur (médiathèque de Cernay), Aux temps du sida (MAMCS, Strasbourg)

#SPECTACLES VIVANTS : Le Journal d’Hélène Berr (B. Foccroulle, M. Cruciani), Hamlet (Shakespeare/C. Umbdenstock), Qui a tué mon père (É. Louis/I. van Hove), Vollmond (Pina Bausch), L’horizon des événements (F. Sonntag), Le Tartuffe (Molière/I. van Hove), L’ivresse des profondeurs (S. Sirvani, M. Ahadinia, L. Hekmatnia), Cyrano de Bergerac (Rostand/K. Hunsinger & R. Dana), Turandot (Puccini/Hindoyan & Bastet), Dans la mesure de l’impossible (T. Rodrigues), répétition Music for 18 musicians (vidéo, Filature, Mulhouse), L’Incoronazione di Poppea (Monteverdi/Pichon & Titov), Hen (J. Bert), The Bacchae (Euripide/Papakonstantinou), Le Dragon (Schwartz/Joly), Des femmes qui nagent (Peyrade/Capliez), Vessel (Jallet, Nawa), Das Weisse vom Ei (Labiche/Marthaler)

@avant-papier sur présentation de presse et documents remis

Sur la page d’accueil, des informations actualisées sur les évènements encore accessibles.

εphεmεrides 2024 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018

printemps foudroyé

Le Journal d’Hélène Berr

de Bernard Foccroulle

#OPÉRA

représentation du 6 décembre 2023 à la Comédie de Colmar

Hélène Berr a rédigé son journal en deux parties, la seconde devenant une adresse à l’homme qu’elle aime Jean Morawiecki parti rejoindre les Forces Françaises Libres. Écrit d’avril 1942 à février 1944, il n’a été édité qu’en 2008. Bernard Foccroulle l’a découvert dix ans plus tard alors qu’il quittait la direction du festival d’Aix-en-Provence pour se consacrer à la composition et à l’interprétation. Il a réduit le texte à ce monodrame mis en musique en 2019-2020.

Créé en version de concert à Cherbourg au printemps dernier, Matthieu Cruciani a dirigé la création scénique mondiale pour l’Opéra national du Rhin.

En début de spectacle, huit grands tulles translucides gisent telles des feuilles mortes, puis s’envolent vers les cintres. Par la suite ils ne dresseront que des frontières sur l’espace du plateau. En fond de scène, deux régisseurs en manipulent les filins avec à jardin la pianiste Jeanne Bleuse et à cour le Quatuor Béla.

Le texte est un long monologue découpé en seize scènes. La mezzo Adèle Charvet le dit – les dates entre autres comme un leitmotiv du destin qui avance jour après jour vers l’horreur – et le chante glissant occasionnellement vers le Sprechgesang balayant avec aisance et ardeur tous les registres de l’expression vocale avec son timbre chaleureux.

La prosodie est d’inspiration post-debussyste, on pense à La voix humaine de Poulenc (autre monodrame) avec une dynamique un peu semblable d’élans enflammés et de moments plus réflexifs saignés de dissonances et de grincements qui rappellent le Schönberg de Pierrot Lunaire, mais aussi, dans les moments instrumentaux, sa Verklärte Nacht. Une écriture musicale exigeante, nerveuse (recours fréquents aux pizzicati), érudite et au service du texte d’Hélène Berr introduisant volontiers certaines œuvres qu’il mentionne : le molto adagio du 15e quatuor de Beethoven (inspirant le bel interlude entre les deux parties) ou les vers de Heine (Ich hab’ im Traum geweinet) mis en Lied par Schumann (et l’allemand va bien à Adèle Charvet).

Musicalement s’instaure un dialogue à trois voix entre le chant, le piano, les cordes : en contrepoint, en complément, en échange, en tension selon les scènes, les évocations, les souvenirs ou les nouvelles (mauvaises en général) restituées par les mots.

La chorégraphie des tulles s’érigeant en obstacles ou esquissant les lieux de son paysage intérieur donne parfois une respiration de Waldweben (cf. Siegfried) aux déplacements de la jeune femme si sensible à la beauté de la nature. Au besoin un(e) instrumentiste entre en jeu avec la chanteuse comme ami(e) ou témoins (épilogue).

La seconde partie se fait plus tendue avec des lumières plus froides, rasantes, et un pantalon remplace la robe : plus pratique pour l’ultime voyage ?

Un éveil du printemps guetté par le génocide programmé.

Le tragique destin d’Hélène Berr renvoie évidemment à celui d’Anne Frank (de 8 ans plus jeune). Toutes deux sont mortes à Bergen-Belsen à quelques jours d’intervalle au printemps 1945, toutes deux étaient issues de familles juives ouvertes et cultivées et leur journal couvre une période et des faits similaires.

Le journal d’Anne Frank (publié en 1947) est un best-seller mondial, la parution de celui d’Hélène Berr (soixante ans après) fut plus discrète et malgré la réitération du « plus jamais ça », Tout le monde parle de paix mais personne n’éduque à la paix. On éduque pour la compétition, et la compétition marque le début de toutes les guerres (Maria Montessori *).

* à Amsterdam, Anne Frank fréquentait une école montessorienne.

Création mondiale scénique pour l’Opéra national du Rhin (3.12.2023)

scénographie Marc Lainé, costumes Thibaut Welchlin, lumières Kélig Le Bars

Adèle Charvet mezzo-soprano

Jeanne Bleuse piano & Quatuor Béla (Julien Dieudegard & Frédéric Aurier violons, Paul-Julian Quillier alto, Alexa Ciciretti violoncelle)

du 3 au 8.12.2023 à la Comédie de Colmar

du 13 au 21/12/2023 à Strasbourg, Théâtre de Hautepierre

& le 12/01/2024 à Mulhouse, Théâtre de La Sinne

La Belle Strasbourgeoise

ST-ART 27e édition | 2023

#SALON

St-Art du 24 au 26/11/2023

Strasbourg, nouveau Parc des Expositions de Strasbourg Events (Halls 2 & 3)

Du 24 au 26 novembre, la 27e édition de St-Art, Foire d’Art Contemporain et de Design, s’invite pour la deuxième fois sous l’égide de Strasbourg Events dans le nouveau Parc des expositions et accueillera 56 galeries représentant dix pays (dont la Corée du Sud). Avec douze galeries de plus qu’en 2022, les organisateurs espèrent faire grandir l’évènement et dépasser les 13 300 visiteurs de l’an passé.

Conforté par cette évolution encourageante, Christophe Caillaud-Joos, Directeur général de Strasbourg Events, souhaite renouer avec le lustre des débuts qui avaient bénéficié, en 1994, du dynamisme de galeries plus nombreuses, d’une position plus ferme de Strasbourg capitale européenne et, en 1998, de l’ouverture du musée d’Art moderne et de la création d’Apollonia : des marqueurs importants pour réaffirmer l’ambition d’ancrage dans le territoire et de tremplin pour la jeune création.

Des partenariats enlumineront et animeront ces trois jours – St-Art est aussi un espace de débats et de conférences. S’exposeront ainsi l’installation de Luke Jerram Museum of the Moon grâce à l’Industrie Magnifique qui lancera sa 3e édition lors de la foire, Moss de Marco Barotti réalisée dans le cadre de Vital, programme d’Apollonia associant art et environnement, et le projet Guernica Ukraine de Jean Pierre Raynaud.

L’émergence sera mise en lumière par la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg (SAAMS). Pour ses 190 ans, elle a invité les précédents lauréats de son prix Théophile Schuler (palmarès proclamé lors de St-Art) à créer une œuvre : une vingtaine d’entre eux a répondu à l’appel et leurs pièces seront exposées sur 140 m2.

Soutien à la jeune création aussi pour l’artiste invitée cette année : Alma Bucciali, jeune plasticienne strasbourgeoise à laquelle St-Art a commandé deux estampes dont une épreuve sera jointe au catalogue du salon.

Un thème a été suggéré à l’inspiration des lauréats du prix Schuler comme à l’invitée d’honneur : La Belle Strasbourgeoise. La toile de Nicolas de Largillierre (1703) sera l’emblème de cette édition pour marquer la singularité de St-Art par rapport aux manifestations similaires organisées dans d’autres régions et rappeler que la SAAMS s’était activement engagée en 1963 pour qu’elle entre dans les collections des Musées de Strasbourg.

Alma Bucciali, artiste invitée, ses mots pour se dire

les deux estampes du catalogue

ce sont des aquatintes – un petit format carré (19×19 cm) – avec beaucoup de morsures différentes, donc ça fait une gradation, et en travaillant l’encre noire avec un peu de Terre d’ombre, de Terre de Sienne brûlée on arrive à avoir des nuances plus chaudes avec un seul passage

le bestiaire

J’aime beaucoup le rapport ente la banalité du quotidien et le merveilleux. Cette hybridation est au cœur de mon travail.

Je suis une môme des années quatre-vingt-dix, j’ai grandi avec la fantaisie, le merveilleux, Tolkien, l’Égypte ancienne, l’art médiéval, la Renaissance rhénane… Tout ça a un côté bestiaire et la figure humaine et l’animale font partie des choses que j’aime vraiment représenter, cette hybridation du corps humain et du corps animal… C’est un peu ce que faisait La Fontaine avec les Fables, prendre des animaux pour représenter des humains. Représenter l’humain n’est pas facile, c’est chargé un visage, donc je vais crypter les choses, mettre des têtes d’animaux, des hybridations…

Dans la série des licornes il y a beaucoup d’objets qui existent dans la vraie vie, il y a un mélange de lieux dans lesquels j’ai vécu. Mais c’est quelque chose de très vulnérable de parler de soi, ce truc de métaphore visuelle, d’astuce de représentation permet de poser une distance. Et on se concentre plus sur le sens, c’est en partant de choses très personnelles qu’on arrive à des choses qui touchent.

l’art de la citation

Dans beaucoup de mes travaux, il y a la citation comme la Dame à la Licorne des tapisseries du musée de Cluny. J’aime beaucoup ce principe de la référence, puiser dans un grand système d’images et de grands thèmes, la mythologie, les vanités… j’aime bien faire référence à ces choses-là parce que ça fait un appui.

le tarot

on est clairement là-dedans, dans cette citation.

Le but, c’était de prendre quelque chose qui a été beaucoup représenté, beaucoup décliné et d’en faire ma version.

Le tarot c’est presque le sujet idéal, tout le monde peut y trouver une piste de réflexion, un axe, quelque chose qui fait écho à sa vie, on a des choses très terre à terre et en même temps il y a les astres, les grandes figures tutélaires, la justice, la tempérance, puis les empereurs, les impératrices, des choses du réel, des figures un peu permanentes… et de grandes choses immanentes.

La série a été finie au printemps, c’est la suite majeure de 22 cartes, 22 estampes, à St-Art c’est la première fois qu’on la présentera en entier, sur le stand des Éditions Bucciali, on pourra acheter estampe par estampe ou le jeu complet…

mes médiums

le choix de la gravure, le choix de la broderie… c’est à la fois quelque chose qui prend du temps et des petites formes un peu intimes, un peu resserrées qui me canalisent, dans la gravure il y a des temps de morsure, la broderie c’est de toute façon très très long.

C’est aussi je pense une réaction par rapport à la monumentalité que peuvent prendre les choses aujourd’hui, l’extrême diffusion des images, la vitesse d’exécution, je trouve qu’on a le droit de prendre son temps pour faire des choses et de faire peu, mais d’essayer de faire bien et de faire des formes un peu humbles et modestes, j’aime bien ces choses-là…

la ligne, la narration

Il y a les gens qui pensent en masse et ceux qui pensent en ligne, et moi depuis toute petite je suis quelqu’un de la ligne, enfant j’avais un stylo bic, je ne voulais pas les feutres les couleurs, je dessinais d’un trait sans lever le stylo, la gravure retrouve ce rapport à la ligne.

À la base je voulais faire de la bande dessinée, j’avais commencé à étudier l’illustration à LISAA à Strasbourg, après Épinal ça me tentait bien parce qu’il y avait toute cette histoire de l’impression, de haut lieu de l’imagerie populaire, finalement je me suis rendu compte que l’illustration et la BD ce n’était pas pour moi, mais je pense que j’ai vraiment un rapport à la narration qui est là depuis tout le temps, celle d’une image qui génère du récit.

démuséifier

Il faut démuséifier le rapport à l’art dans le sens où beaucoup de gens aujourd’hui ont l’impression qu’ils ne sont pas à leur place dans une galerie, ils n’osent pas s’imaginer qu’eux aussi pourraient être propriétaire d’une œuvre d’art alors que, notamment en gravure, il y a des choses qui sont beaucoup moins chères que certains habits.

C’est important que les gens puissent avoir leurs images… moi je suis contente que les gens puissent avoir de l’art chez eux, chez elles !

en raccourci

Hamlet de Shakespeare

version Catherine Umbdenstock

#THÉÂTRE

représentation du 8 novembre 2023 à la Comédie de Colmar

Nouvelle traduction modernisée (Dorothée Zumstein) et version resserrée par l’équipe (2h30) pour cet Hamlet programmé dans le cadre des Scènes d’Automne en Alsace, un dispositif qui soutient les compagnies et la création théâtrale du Grand-Est offrant à la fois des lieux de résidences/répétitions et l’opportunité d’être diffusé en Haute Alsace (Comédie de Colmar, La Filature Mulhouse, le Créa Kingersheim, l’Espace 110 Illzach, La Coupole Saint-Louis).

La production est également reprise au TAPS – Scala de Strasbourg du 5 au 9 décembre 2023.

Pourquoi Hamlet n’est pas une chanson douce ? semble se demander Catherine Umbdenstock. Aussi elle tente une approche légère en interpellation du public dans la logique du théâtre épique (sa Cie ne s’appelle pas Epik Hotel pour rien). Dès la première scène (1re apparition du spectre), les comédiens sont alignés face au public : une bande de moujiks terrorisés qui convoque l’Opéra de Quatre Sous surtout quand Horatio (Samuel Favart-Mikcha), micro de crooner en main, slame le texte de Shakespeare. Une étrangeté importée dans les brumes d’Elseneur, si le texte est scandé comme il se doit, il ne provoque ni n’interpelle comme le devrait le slam, même avec la nouvelle traduction : Shakespeare ouvre ses abîmes sur le long cours…

La metteuse en scène creuse cette option avec Polonius (Frank Williams) qui écoute sa fille talentueuse harpiste (Nabila Chajaï) jouant La Moldau (Smetana), ou le même Frank Williams, en comédien cette fois, qui entonne Que je t’aime de Johnny Hallyday…

Saynètes poétiques, pittoresques, mais les Songs et Ballade chez Brecht mettent l’action sur pause et en réflexion collective, faut-il forcer la pièce de Shakespeare à entrer dans ce schéma extrospectif ?

Ce choix instaure les comédiens en collectif qui, harassé par le froid et cette nuit soudain redoutable, se serre les coudes, une bande de potes… interchangeables, Hamlet (Lucas Partensky), Horatio, courtisans, valetaille… en cuir, en treillis. C’est la longueur et la fréquence des répliques qui établit la différence. Seuls à s’en détacher, Christophe Brault ostracisé par le groupe (en Claudius, il rappelle à tout bout de champ qu’il est le chef et, en spectre, il les gave avec sa vengeance) et Frank Williams qui dessine des personnages atypiques avec un zeste de caricature (il sera aussi Laërte).

Quelquefois s’esquissent des bons mots… qui provoquent quelques rires isolés, mais qui n’amorcent guère la salle.

Il y a de belles images (la neige qui tombe avec un comédien qui active le dispositif à vue) et quelques trouvailles (la cotte de mailles du spectre raclant le bois du plateau) qui font qu’on ne s’ennuie pas.

La scénographie de Claire Schirck fonctionne bien, donne une unité au spectacle et les éclairages de Florent Jacobbien l’ancrent dans de glaciales tourmentes.

Dans sa note d’intention, Catherine Umbdenstock suggère : « Si tu montes Hamlet un jour, fais-le pas trop tard. Quand on est vieux, on veut rajouter des couches, et Hamlet n’en a pas besoin ».

Au final, il y a comme un doute : trop ou pas assez ?

Sa production d’Hamlet apparaît comme une version light avec un parfum de cabaret.

Et la pénombre, l’humidité, la froidure d’Elseneur, The rest is silence.

le corps du forçat

Qui a tué mon père d’après Édouard Louis

#THÉÂTRE

représentation du 3 novembre 2023 à La Filature, Mulhouse

Deuxième volet de l’hommage de la Filature à Ivo van Hove après Le Tartuffe et avant Après la répétition + Persona (22 & 23/03). Une salle presque comble pour un spectacle en néerlandais (surtitré bien entendu). Stanislas Nordey avait commandé ce monodrame à Édouard Louis et l’avait joué au Théâtre de la Colline, puis au TNS en 2019. Une version fine, élaborée en manifeste politique que prolongeaient les interventions dans les médias de l’écrivain et de l’acteur/metteur en scène.

Subjugué par la lecture de ce texte, Ivo van Hove a immédiatement voulu le monter.

Des murs noirs bourrés de coups ferment l’espace. Un lieu pauvre, industriel, une paillasse à cour avec des draps jetés comme la loque d’un corps ratatiné, une vieille télévision. À l’entrée du public, une musique de supermarché, celle censée donner l’entrain pour remplir le caddie. Un vide bruissant qui ferme l’horizon, bouche les trous autour des corps en transit. Et balise leur parcours.

Noir silence, le fils surgit comme un diable ou un archange de la saignée incandescente de la porte, une épiphanie qui brisera le silence.

Seul le fils parle *.

Ses mots, ses gestes rendront la misère palpable. Son corps empruntera celui du père : il se voûtera en silhouette poussive et phtisique d’après l’usine avec de petits pas pluvieux, les mains nouées sous le pull bleu (comme le bleu de travail…) qui fera ventre, le débit haché, le souffle coupé par la cigarette.

Car il y a le corps de Hans Kesting. Il incarne les corps de tous ces pauvres, celui juvénile de l’auteur adolescent jouant à la fille, le frère drogué et brutal, le père si usé… Il passe d’un corps à l’autre, les met en dialogue – difficilement, car les phrases ne sont pas leur fort. Mais il rend perceptible l’espace d’un corps à l’autre, un espace de tension, de méfiance, d’incompréhensions, de conflits aiguisés par la douleur – celle de la carcasse ouvrière éreintée – et par la pauvreté – cet argent qui manque en permanence. Le corps de l’autre devient l’exutoire – en tendresse ou en défouloir – de cette autre violence qu’on endure ailleurs (et se cache sous d’autres mots : travail vs fainéantise, virilité, police, réussite, etc.).

De rares fois, des éclats de lumière déchirent l’obscurité : la porte s’ouvre et le corps illuminé s’échappe pour téter sa cigarette ou la télévision projette les images de Titanic sur la romance My Heart Will Go On, fragiles et fugaces échappées vers ailleurs, étourdissement du tabac, rêve d’amour… Un autre demain ! Peut-être… sans doute pas.

Le fils en messie pose les mots, identifie cette douleur polymorphe assignée par la brutalité des règles, démonte le piège de la fatalité, en dénonce les coupables, livre leurs noms. S’il dénoue (un peu) la violence domestique et légitime la révolte (le dernier mot du texte est révolution), le malaise grandit au fil de sa diatribe. Enveloppé de fumée, dispersant des perles de sueur quand il s’emporte, Hans Kesting donne massivement corps à la souffrance de cet homme et de ses semblables, la transfère au public et transforme en tragédie antique ce banal quotidien.

Si chez Nordey, les ouvriers étaient pauvres, ils le sont bien plus chez van Hove : des working poor dans une misère noire. Sa proposition inscrit le réquisitoire d’Édouard Louis en blessure dans la chair de l’acteur qui sait l’infuser au public. Ainsi van Hove rend peut-être encore plus justice à l’ambition de l’auteur : dire cette souffrance, documenter à charge la culpabilité des dirigeants notamment politiques qu’énonce la pièce et qui révoltait déjà Henrik Ibsen (1828–1906) : L’État est la malédiction de l’individu. Il faut que l’État disparaisse. Voilà la révolution que je veux faire.

* extrait du court texte de présentation – seule didascalie – de la pièce parue chez Seuil (2018)

a story within a story

Carrie Mae Weems

The Evidence of Things Not Seen

#EXPOSITION

Kunstmuseum Basel | Gegenwart du 26.10.2023 au 7.04.2024

commissariat : Maja Wismer avec Alice Wilke

catalogue en anglais, 176 p., 28 CHF | Carrie Mae Weems. Reflections for Now (sélection de textes, d’entretiens et de photographies de l’artiste)

Après Kara Walker – charnelle et véhémente – au Neubau en 2021, le Kunstmuseum Basel accueille Carrie Mae Weems au Gegenwart : un autre éclairage sur le Black and Female in USA. Sa production, principalement photographique, souvent élaborée en installations, est teintée d’autodérision et de mise à distance : une légèreté pour imposer la gravité. Et la réflexion.

En 1973, « mon boyfriend m’a offert cet appareil photo, j’ai shooté une bobine. Une bobine ! et j’ai su que c’était la chose qui allait me porter le restant de ma vie et c’est ce qui est arrivé […] je serais une photographe documentaire. » (24.10.2023 au KMB)

Carrie Mae Weems avait vingt ans, cependant les images volées aux sujets qu’elle cadrait, cette intrusion dans l’intimité la gênaient et elle cherche une autre voie. Sa patte personnelle, elle la trouve en 1990 avec sa série la plus célèbre The Kitchen Table Series, une démarche fondatrice pour son rapport à la photographie.

Un décor et un cadre identiques d’une photo à l’autre – une table de cuisine éclairée par un plafonnier – où elle se met en scène, seule ou avec des familiers : l’autofiction devient acte documentaire. L’univers est clairement identifié : le cercle familial dans l’intimité de sa cuisine et des situations quotidiennes a priori banales. Cependant chaque cliché saisit un moment emblématique qui révèle les rapports de pouvoirs, le poids de la tradition, les habitudes de consommation, etc. Ces Things Not Seen (choses non vues) révélatrices d’enjeux que quelquefois les protagonistes eux-mêmes ignorent, comme le sous-texte au théâtre, sauf qu’il est élaboré non par les acteurs, mais, le plus souvent, par le collectif et son ordre prescriptif « nous ne croyons que ce qu’on nous autorise à croire – ou plutôt ce que nous devons croire, ou plutôt ce qu’il faut impérativement que nous croyions » (Günther Anders, 1971, préface de la 5e édition de L’Obsolescence de l’homme, 1956).

Un storytelling dont les prédicats hiérarchisent et trient en permanence avec tout en haut le mâle blanc et tout en bas la femelle noire. Une violence symbolique (quelquefois physique) envers la communauté afro-américaine qui impose et perpétue une culture dominante (et séculaire).

Dans son travail, Carrie Mae Weems s’ingénie à la démonter, la détournant, fabriquant du contre storytelling grâce à ses photos et d’autres dispositifs développés avec des images fixes ou animées.

L’artiste ramène ainsi dans le cadre l’évidence de ce pouvoir qui s’efforce de rester hors-champ. L’hyperréalisme de l’image photographique rend le constat plus percutant et le traitement, la mise en scène la mettent en perspective dénonçant un réel douloureux sans être doloriste.

Dès 1989, elle ajoutait de courtes légendes à ses clichés aux tons sépia de And 22 Million Very Tired and Very Angry People : A Hot Spot in A Corrupt World sous un globe terrestre, An Informational System sous une machine à écrire…

En 2000, avec sa vaste installation The Hampton Project, elle élargissait aux populations autochtones cette évidence de la désintégration nécessaire à l’intégration grâce aux photos de Frances Benjamin Johnston présentée à l’Exposition universelle de 1900 à Paris.

Avec Slow Fade to Black (2010), elle détourne le glamour des black beauties Katherine Dunham, Lena Horne et Joséphine Baker avec le flou du fondu au noir qui précède la disparition…

Trois propositions parmi les dix-neuf exposées sur les trois niveaux que lui consacre le musée.

Cette approche aussi fine que saisissante lui a permis d’être la première femme afro-américaine à bénéficier d’une exposition monographique au Guggenheim (2014). Une reconnaissance qui est aussi le fruit de son engagement au long cours : « Permettez-moi de dire que ma principale préoccupation en art, comme en politique, est le statut et la place des Afro-Américains dans notre pays. » (6.10.2007). Car la plupart des commissaires, des artistes, la majorité du public et des acheteurs sont des white males……

En 2007 dans Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Christian Salmon écrivait : « Les histoires sont primordiales pour donner du sens aux chiffres. » Obstinément Carrie Mae Weems revient aux chiffres : The numbers tell the story! (People of a Darker Hue, 2016)

ordre animal, désordre humain

Anna Haifisch Souris au bec

#EXPOSITION

Strasbourg, Musée Tomi Ungerer | Centre International de l’Illustration (Villa Greiner)

du 20 octobre 2023 au 7 avril 2024

commissariat : Anna Sailer, conservatrice du MTU

À peine six mois après sa prise de fonction, Anna Sailer, conservatrice du Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, inaugure sa première exposition consacrée à l’illustratrice allemande Anna Haifisch dont elle a découvert le travail dans une librairie de Francfort. Elle a également repensé la (nécessaire) rotation du fond Tomi Ungerer. Désormais les œuvres affichées seront choisies pour être en lien avec la thématique de la proposition temporaire.

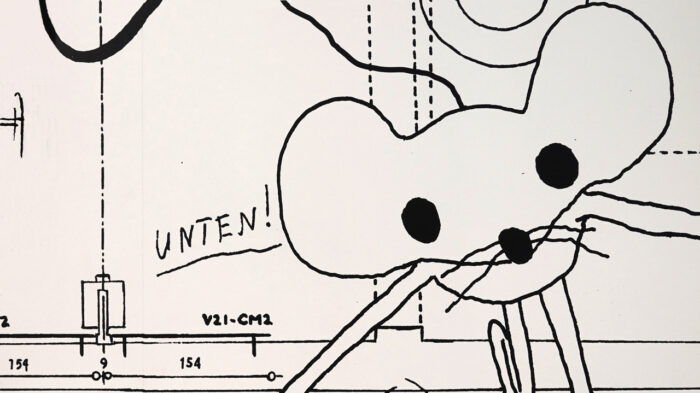

Souris au bec

Une illustratrice qui expose et s’expose. La démarche interpelle manifestement Anna Haifisch qui joue du plan d’architecte de l’étage dans un grand format créé pour l’occasion (Stillleben, 2023) et immerge le visiteur dans son univers fait de souris souriantes… ou piégées, une mise en enjeu amusée, préambule à un ordre animal si humain.

La souris, mais aussi le chat (autoportrait au travail avec son chat sur les genoux) et ses références au détour d’une planche : Tintin, Bugs Bunny, Snoopy, Coyote, Mickey… hommage, mais surtout irruption d’un autre univers plus proliférant, évoquant la consommation de masse, la célébrité aussi (ce Bugs Bunny dont le sourire et la carotte narguent la petite souris qui, la larme à l’œil, a jeté son carnet de croquis devant les studios de la Warner : Kalifornien 2, 2014).

Son trait noir est minimaliste – comme les haïkus qu’elle affectionne –, la tête de sa souris est si simple qu’on n’y penserait même pas avec un museau qui s’allonge en trompe quand pointe la déprime. Mais souvent en contraste, le décor enfle, s’impose en prolifération. Une surabondance de détails comme si le matérialisme devait recourir à la profusion pour s’imposer.

Ce que dessine Anna Haifisch, c’est un désert plein, outrageusement plein d’objets, de messages, d’injonctions, d’absurdités, de violences parfois. Ses personnages perplexes, quelquefois médusés ou dépressifs (tels Walt Disney, Saul Steinberg et Tomi Ungerer dans Clinique von Spatz, 2015) errent dans ce mirage que Henry Miller qualifiait de cauchemar climatisé et s’ils croisent un congénère, c’est qu’il faut lui porter secours…

Le dernier volet (Ready America, 2023) est le fruit d’une résidence toute récente à la Villa Aurora aux États-Unis qui l’a confrontée à l’intense submersion sous les injonctions contradictoires dont elle fait son miel : une pub pour un lotisseur affronte un des Earthquakes & survival supplies (kit en cas de tremblement de terre) ou une offre de Happy Hours une pub d’aspirine, etc.

Son propre nécessaire de survie face à l’ordre désordre prescriptif ?

Juste à temps

Tomi Ungerer, ce serait l’étape d’après, quand tout ou presque a disparu, même le masque glamour de la consommation :

« Les oiseaux, les papillons et les rats étaient partis. L’herbe et les feuilles s’étaient flétries. Les fleurs n’étaient plus que des souvenirs. Les rues et les immeubles étaient abandonnés, Tout le monde était parti sur la lune. »

Une démission (ou une liquidation) générale que l’artiste, écologiste dès 1951, transcrit dans son tout dernier livre d’images, Juste à temps (2019).

L’accrochage met l’accent sur le règne animal très abîmé – telle cette nichée de squelettes qui reçoit la becquée de la maman squelette (Alle Vögel sind schon da, 1971) –, mais aussi avec des dessins d’observation virtuoses et remarquablement vivants, aussi précis que pour une encyclopédie.

Dans la première salle, une vitrine présente le dernier projet : Der Schatten Freunde (L’ami de l’ombre) sorte d’ange gardien dont l’humanité que dessine Tomi Ungerer (ou Anna Haifisch) aurait bien besoin !

liquide exubérance

Vollmond de Pina Bausch

#DANSE

représentation du dimanche 8 octobre à La Filature, Mulhouse

Après Tartuffe, la Filature offre à son public un autre cadeau pour son trentième anniversaire : une chorégraphie de Pina Bausch (1940–2009) par sa compagnie le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch qui préserve son héritage. Daphnis Kokkinos, Robert Sturm qui ont dirigé les répétitions et certains danseurs ont participé à la création de la pièce en 2006 : une garantie de fidélité à l’esprit de la grande chorégraphe allemande.

L’espace offert aux douze danseurs par Peter Pabst, scénographe attitré de Pina Bausch à partir de 1980, est à la fois d’une grande beauté et d’une extrême simplicité : un imposant rocher enjambe un bras d’eau traversant le plateau de cour à jardin. Le frémissement apaisant d’une plage à perte de vue et l’indice d’un immémorial chaos. La soyeuse lumière de la pleine lune caresse ces tonalités sombres qui permettent au feu de certains costumes d’éclater.

Le spectacle naît du silence. Les corps activent le délicat bruissement des accessoires. Et de l’eau.

Des bouteilles plastiques chuintent au geste ample du bras des danseurs, le bâton d’un autre fouette l’air et les provoque. Une évidence de petites choses anodines qui s’agrandissent à la dimension du rituel avec une exubérance qui les transfigure en magie. La musique s’invite. Des mots aussi, un mot répété comme une obsession ou une phrase comme une caresse ou une mise à distance amusée.

Des personnages arrivent, seuls, par deux, par grappes, des amoureux, des égarées cherchant un havre pour la nuit. Ils s’adonnent à des jeux de désœuvrement avec un galet, une chaise… et l’humour (des femmes s’emparant du rôle de mâle dominant), la légèreté distante et malicieuse des films muets, leur tendresse aussi. Si le cinéma a les gros plans, Pina a l’ampleur du plateau avec des traversées qui lui permettent des pulsions de déchaînement. Elle les ponctue de détails toujours ancrés dans le corps fruits d’une acuité d’observation et d’une vive inventivité qui leur donne vérité, évidence et humanité. Avec l’eau, certains nagent, surfent, s’aspergent… dansent même quelquefois. Tout un paysage humain en estive qui s’évaporera avant le point du jour quand les pêcheurs harassés échoueront leur monstre marin sur la plage comme dans le final de La Dolce Vita (Fellini).

Avec la pleine lune, tous sont peut-être un peu fous cette nuit-là et la danse de Pina nous entraîne dans cette douce folie.

En seconde partie, Boris Charmatz propose une pièce de son projet Terrain dans le même décor. Sa chorégraphie est plus étale, privilégie les morceaux dansés, lancinants, répétitifs. S’il sait trouver la poésie dans les moments les plus apaisés et compose de belles images comme ces gerbes d’eau qui, lancées contre le rocher, jaillissent en kaléidoscopes saisis par la lumière, il se prive de la pétulante exubérance de son aînée. La dimension rituelle demeure, mais là où Pina Bausch exorcise le quotidien, Boris Charmatz préfère l’aspect incantatoire et cérémoniel.

questions d’avenir

170 ans – Ça se fête avec vous !

#EXPOSITION

Colmar, Musée Unterlinden du 14 octobre 2023 au 4 mars 2024

commissariat : Chloé Héninger, Attachée de conservation, Responsable des collections archéologiques

* Carole Martinez / Onze voix sous les tilleuls (Éditions Médiapop, octobre 2023 / 9 €)

170… un anniversaire qui peut surprendre.

Pourtant en vingt ans, les Unterlinden ont beaucoup changé : Il y a eu l’importante extension de 2015, la restauration du Retable d’Issenheim (2018-2022), une réflexion entamée avec les sociétaires sur le musée de demain (saison 2019-2020) et la période post-covid a interpellé les équipes (mais pas qu’à Colmar), notamment sur le lien avec les publics.

Hasard (?) du calendrier, une nouvelle directrice vient de prendre ses fonctions.

Une exposition qui ouvre une nouvelle ère ?

Il fallait ouvrir un musée pour exposer ce qui avait été préservé de la bêtise humaine.

Des mots que Carole Martinez met dans la bouche de Louis Hugot, le créateur du musée en 1853*.

À une époque où certains évoquent la dé-civilisation, les musées qui abritent des fragments de civilisation se cherchent. Et chacun tente d’apporter des réponses, positives et enthousiasmantes.

Aux Unterlinden, les choix de la commissaire Chloé Héninger jettent un pont entre le passé et l’avenir.

Sa proposition est narrative : comment se constitue un musée et surtout ses collections avec comme fil rouge onze personnalités marquantes de son histoire. Onze parcours de vie et d’engagements en dépit des soubresauts de l’Histoire (quatre changements de nationalité et trois guerres) : de la générosité en contrefeu des destructions et des convoitises.

Certains sont connus, Auguste Bartholdi ou Hansi (Jean-Jacques Waltz), d’autres moins ou seulement par un nom de rue : celle qui abrite le conservatoire (Ignace Chauffour) ou la cité administrative (Edmond Fleischhauer). Les uns avaient un engagement proche (les archéologues Madeleine Jehl & Charles Bonnet, le sculpteur Théophile Klem), d’autres plus lointain et (re)trouvaient un ancrage local en soutenant le musée (le collectionneur Jean-Paul Person, les galeristes parisiens Florine Langweil, Jean-François Jaeger).

Carole Martinez – autrice de Le cœur cousu (2007) et fascinée par le Retable – s’est plongée dans les archives et a imaginé les mots de ces Onze voix sous les tilleuls*. Une version courte figure sur les cartels des onze stations qui jalonnent le parcours et mettent en valeur des pièces emblématiques des collections. Des œuvres à découvrir ou à redécouvrir.

Chloé Héninger avait déjà piloté la mise en espace (très réussie) du département d’archéologie (janvier 2020) et c’est avec beaucoup d’attention qu’elle a élaboré l’intégration des nouveaux outils de médiation (3D, VR, interactivité, etc.). S’il y a une volonté de former et séduire un public plus jeune (mais pas que), les œuvres restent au cœur de la scénographie qui ne cède pas à la tyrannie du multimédia (les vidéos sauf une ne dépassent pas 4 min) et amène une réelle plus-value comme la restitution de la fontaine Schongauer à côté de sa statue.

Certains dispositifs intégreront d’ailleurs les collections après l’exposition (celui montrant l’évolution architecturale du musée).

croisade festive

Aux temps du sida. Œuvres, récits et entrelacs

#EXPOSITION

Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS)

du 5 octobre 2023 au 4 février 2024

commissariat : Estelle Pietrzyk, conservatrice en chef, responsable du MAMCS

catalogue sur papier glacé (264 p., 40 €)

Après la Marseillaise (2021-2022), le Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg propose une nouvelle exposition témoignage développant une position de lieu de mémoire sociétale et d’animation du territoire. Depuis l’identification des premiers cas de ce « cancer rare » (juillet 1981) jusqu’à aujourd’hui, la scénographie présente quarante années d’arts et de luttes. Le dispositif inclut, à l’extrémité sud de l’espace sous verrière, une permanence d’acteurs associatifs liés à la thématique du projet (santé, accompagnement, discriminations).

Il était un temps, au début des années quatre-vingt, où les policiers encadrant les manifestations n’étaient pas surarmés et portaient un simple calot, une ambiance bon enfant visible dans l’une des vidéos d’actualité (INA) qui jalonnent l’itinéraire. Pourtant l’État était plutôt absent aux premiers temps de l’épidémie et en minimise longtemps la gravité. C’est l’activisme des associations épaulées par des personnalités en vue qui ont fait avancer la prise en compte, puis la prise en charge et la recherche sur la maladie.

Dans le récit – qui s’écrit à toutes les personnes du singulier comme du pluriel – que déploie la commissaire Estelle Pietrzyk, un axe, une ambition s’imposent aux victimes et à leurs proches : sortir de la clandestinité, devenir visible, permettre à chacun d’être reconnu dans son identité. Un chemin laborieux : « pas de prosélytisme pour l’homosexualité » lâchait un ministre en off (1993). Aussi les militants, mais aussi les artistes mobilisent le réel. Et la photo, la vidéo en sont les moyens d’affirmation les plus cinglants. Le réel dans sa crudité : l’effondrement du corps – confronté au souvenir de sa splendeur quelquefois –, sa maigreur, ses stigmates (sarcome de Kaposi), mais aussi, surtout sa poésie, son émotion avec le sang magnifié, les médicaments mis en scène, surdimensionnés et la grâce malgré la maladie.

Le combat n’est pas né là, il se prolonge, prend de l’ampleur et le sida fédère en communauté, en solidarité. Les Sœurs de la Perpétuelle indulgence sont nées en 1979, Michel Journiac est actif et engagé dès 1969, le prémonitoire dessin de Copi où l’allégorie de la mort s’écrie « La star, c’est moi » date de 1973.

Les images documentent (cette séquence d’Apostrophe où Hervé Guibert émacié est le seul à être filmé en gros plan), mais surtout exaltent le corps, ce corps si sévèrement atteint. Les déguisements, les maquillages et le mouvement, la danse invitent à une surenchère festive, avec l’éloge de la nuit. Un Memento mori baroque, une danse macabre revisitée où les feux de la vie qu’on découvre soudainement précaire et fragile s’étourdissent, s’exposent, célèbrent l’étrangeté, la beauté au-delà de la maladie.

Avec des chorégraphes (Béjart, Alain Buffard…), mais aussi des cinéastes (Almodovar, Carax, Collard…), des écrivains (Lagarce, Guibert…), des musiciens (Klaus Nomi…) et de nombreux artistes visuels, l’exposition se revendique pluridisciplinaire. Les travaux de 78 personnalités se déclinent avec en dominante le noir et le rouge au fil de dix sections qui privilégient la part d’extravagance de la culture gay et queer.

Dès l’antichambre unifiées par le papier peint et π, ce veilleur scrutant l’avenir, créés pour l’occasion par Mehryl Ferri Levisse, mots, slogans, revendications, couvertures de magazines, pochettes de disques, DVD, tracs, affiches plongent le visiteur dans une conjuration jubilatoire de la mort. Car En parlant de la mort, on a sauvé quelque chose de soi-même (E.M. Cioran Sur les cimes du désespoir, 1933).

Si le parcours est à peu près chronologique, le catalogue (264 p., 40 €) est conçu comme un abécédaire avec entrées thématiques et biographiques.

cul de sac ?

L’horizon des événements de Frédéric Sonntag

#THÉÂTRE

représentation du jeudi 5 octobre à la Comédie de Colmar

La pièce s’inspire du Rapport Meadows (1972) qui pointe les externalités péjoratives de la croissance économique et démographique, la première étant la limite des ressources. Ses avertissements n’ont guère été pris en compte alors que ses hypothèses ont été confortées depuis (GIEC, etc.). Le «business as usual» (BAU) l’a emporté sur le changement de paradigme qui aurait été nécessaire pour préserver l’avenir.

Avec un demi-siècle de recul, Frédéric Sonntag imagine le contexte, les circonstances possibles de cette désactivation. Il tente de trouver son chemin entre les enjeux planétaires et l’intime. Un premier jet de son texte a été finalisé par une écriture de plateau avec la compagnie ASA NISI MASA.

En 2005, Nathan Jeffrey apprend qu’il va devenir père et se plonge dans l’épopée, trente ans plus tôt, de ses parents (alter ego français du couple Meadows). Il essaye de comprendre pourquoi ils ont abandonné leur vaste étude économique qui devait identifier les options pour l’avenir de l’humanité (et peser sur les choix politiques). S’il est sensible aux tourments de sa mère privilégiant sa carrière au détriment de ses enfants, Nathan découvre surtout les trois pistes d’avenir élaborées par leur laboratoire et les controverses, les attaques dont ils ont fait l’objet. Pour y répondre, son père juge nécessaire de communiquer sur leurs travaux. Du matériel vidéo est ainsi produit en direct sur le plateau et fournit des éléments de pédagogie sur leurs recherches. Il accentue aussi le parfum seventies et sa mode surannée avec ces caméras sur trépied roulants, envahissants mastodontes dont les images sont projetées sur écran géant.

Glissement vers les États-Unis où un autre (futur) couple travaille sur les trous noirs et la théorie de la relativité (L’horizon des événements en est une notion). L’épisode offre les plus séduisantes images du spectacle avec ce mouvement stellaire projeté sur la résille d’avant-scène. Si la perspective d’être avalé par un trou noir prolonge les sombres prophéties des Jeffrey, les astrophysiciens suggèrent un jeu sur le temps – une confusion entre passé, présent, futur – et imaginent la possibilité d’une autre issue pour l’humanité et plus poétique que la colonisation spatiale façon Musk.

Tous les comédiens prennent plaisir à changer de peau et à voyager dans l’espace-temps mis en scène par le spectacle. Des images d’archives raniment Pompidou ou le running gag : La France n’a pas de pétrole, mais a des idées. Cependant une préoccupation didactique très présente – alors que le public de théâtre est sans doute sensibilisé aux questions abordées – peine à ancrer dans la chair les enjeux d’avenir et le projet théâtral souffre d’être tiraillé dans toutes ces multiples directions.

La tyrannie des dividendes (le BAU) plane sur le projet scientifique des Jeffrey et obère toute autre issue. Cette force de frappe (adossée à une technologie réputée omnipotente) que Frédéric Sonntag a parfaitement intégrée dans sa proposition théâtrale, le condamne à ne formuler qu’un timide (et hypothétique ?) espoir.

Le dernier mot de la pièce est « bifurcation »…

danse de mort

Le Tartuffe ou l’Hypocrite de Molière

#THÉÂTRE

représentation du 1r octobre 2023 à La Filature, Mulhouse

Le spectacle est le premier volet de l’hommage de La Filature à Ivo van Hove (avant Qui a tué mon père en novembre et Après la répétition + Persona en mars). Il permet aussi d’accueillir dans ses murs la troupe de la Comédie-Française pour fêter les 30 ans de la maison.

Pour cette création (janvier 2022), le metteur en scène flamand a choisi la version de 1664 (reconstituée par Georges Forestier) interdite par Louis XIV car trop critique envers l’épiscopat. La pièce passera le barrage de la censure et à la postérité dans sa 3e version (1669) avec des personnages (Marianne, Valère) et deux actes supplémentaires dont le deus ex machina final fruit de la « clairvoyance du prince ».

Extérieur nuit. Dans la pénombre du plateau se devine un tas de couvertures. Orgon s’approche, les soulève prudemment, découvre un corps. Il rameute sa maisonnée, fait baigner, réchauffer, habiller de frais ce SDF. Le ver – ou plutôt le catalyseur de la folie – est dans le fruit. Pendant la toilette, l’apparat se met en place (lumières, fleurs, praticables en fond de scène). Une toile blanche est dépliée vers l’avant : un rectangle comme un tatami où se jouera le match avec salut de rigueur avant de pénétrer dans l’arène (l’étripage se drape de civilités). Le lieu des règlements de comptes. De la séduction aussi !

Le remplacement des luminaires identifie les actes et une ligne de néons tombant des cintres avec un fracas au son les changements de scènes. L’agitation de tous à ces moments et le ballet des lustres évoquent le vertigineux délire des fêtes felliniennes (Casanova), mais préserve une mécanique militaire, impitoyable : une machine à broyer.

Tartuffe est un corps brut, exposé au début, nu. Et Christophe Montenez est jeune, séduisant.

La pénombre, le noir des costumes (contemporains) ne s’éclairent que de la peau pâle qui se découvre et catalyse les tourments enfouis, activent un désir omniprésent où les corps sont livrés ou offerts, saisies ou caressés, baisés quelquefois, et, perpétuellement, se cherchent. Ou s’esquivent…

Et Orgon, et sa femme Elmire se disputent le corps de Tartuffe.

Par facilité – et nécessité –, il devient l’agent du pouvoir d’Orgon. Un rôle qu’il endosse assez vite à contrecœur. Quand il confesse ses avances à Elmire (espérant mettre fin au simulacre…) et qu’Orgon le renvoie à la fiction, il est pris de sidération comme Damis qui l’a surpris et dénoncé. Le piège est solidement cadenassé par les mots de la vertu.

Orgon ne drague pas Tartuffe, mais sa fascination est aussi impérieuse que refoulée, décuplée par la puissance du déni. Un abyssal éclatement qui mène Orgon vers la folie et produit une féroce toxicité. Denis Podalydès joue en virtuose sur ce fil qui tient en laisse (ou pas) ses pulsions. Délicat et attentionné envers le jeune homme, il est patelin avec les autres, doucereux, humble, au besoin fuyant, d’un autoritarisme souterrain avec des crises d’emportement quand ça résiste et qu’il perd le contrôle.

Elmire (Marina Hands) est sous l’emprise de son mari, mais découvre cette béance. Tartuffe en est le révélateur et apparaît comme une issue prometteuse (accessoirement, elle suit l’argent : Orgon lègue tous ses biens à Tartuffe). Jusqu’au complot du IIIe acte, elle opère un subtil glissement et dans le feu de l’action, au lieu de simplement piéger Tartuffe, elle s’offre à lui avec jubilation sous les yeux de son mari.

Tous les comédiens adhèrent à cette vision crépusculaire, se fondent dans cette volonté d’Ivo van Hove de faire théâtre et transcendent la « représentation » en libérant avec une incroyable densité la profondeur humaine.

Cléante (Guillaume Gallienne) croit encore à une forme de raison (il est bien seul) et tente vainement d’argumenter, de raisonner son beau-frère. Dorine (Dominique Blanc) en est revenue depuis longtemps et joue la distance et la dérision. Damis (Julien Frison) voit sa blessure intime enfler et termine sonné par son tyran de père. Même la matriarche (Claude Mathieu) finit sacrifiée comme les grands principes qu’elle ressasse en vain.

Autour d’eux bruissent les six servants (membres de l’Académie de la Comédie-Française) attentifs et serviables donnant une matérialité à l’entreprise Orgon, sa maison, ses biens, son empire (?).

Cette noirceur n’empêche pas les moments d’humour (souvent noir) qu’amplifie la musique d’Alexandre Desplat évoquant par moments Nino Rota.

Le bref tableau conclusif aussi virevoltant qu’un final de Rossini suggère que tout peut finir en beauté, mais dans la liberté des corps. Et en tenant à distance les mots, car La moitié des mots dont nous nous servons n’ont aucun sens, et de l’autre moitié chaque homme comprend chaque mot à la façon de sa folie et de sa vanité (Joseph Conrad, 1898).

les coulisses des chef-d’œuvre

Jasper Johns – Un artiste collectionneur

#EXPOSITION

Kunstmuseum Basel | Neubau du 30.9.2023 au 4.02.2024

commissariat : Anita Haldemann, Responsable du Kupferstichkabinett

catalogue (incluant des photos des œuvres in situ chez Jasper Johns) en allemand ou en anglais, 151 p., 58 CHF

Avec cette proposition atypique, le Kunstmuseum Basel révèle un aspect moins connu de l’artiste américain : le collectionneur. Pour l’occasion, Jasper Johns prête au musée 103 œuvres sur papier de 47 artistes. Une partie provient d’échanges avec les confrères qu’il fréquentait, certains étant des cadeaux dédicacés. Paul Cézanne, Pablo Picasso et Willem de Kooning sont particulièrement bien représentés.

Pour compléter ce parcours, une salle dédiée au 1er étage du Neubau regroupe les pièces de Jasper Johns les plus significatives qui figurent dans les collections du musée (7 peintures, 1 dessin et 223 estampes).

Ce fond a pu se constituer grâce à la longue et amicale collaboration, entamée dès 1968, entre l’artiste américain et les conservateurs et/ou directeurs successifs du Kunstmuseum Basel dont l’actuel Josef Helfenstein. Ce lien privilégié a permis d’imaginer cette exposition rare.

Jasper Johns est un collectionneur exigeant qui a toujours suivi son goût personnel – loin de toute logique spéculative – avec une attention marquée pour le dessin.

« Comparés aux peintures, les meilleurs dessins paraissent plus concis, plus sobres, plus schématiques, plus dépouillés, plus proches de la pensée, plus proches de la force motrice dont ils sont issus. » (2006)

Et qui dit dessin, dit souvent études, esquisses, dessins préparatoires qui préfigurent ou élaborent des œuvres plus importantes : des gestes de recherche, des tentatives de synthèse, d’économie, d’expressivité au-delà d’une représentation réaliste (à laquelle Picasso s’astreint quelquefois avec virtuosité : sa Course de taureaux, 1923).

Cet aspect est particulièrement sensible avec la déclinaison des mains : Passarotti (1555-60), Kollwitz ou celles torturées de Picasso (qui semblent s’interroger : que faire de ces mains ?).

Et plus encore avec celle des corps, dramatisés par Füssli, diaphanes jusqu’à l’éthérée chez Seurat, d’une active évidence pour Fischl… voire tentés par l’hybridation tels Redon, Picasso, Kim Jones…

Chaque dessin est un lieu de métamorphose, mais l’exposition est aussi un théâtre de la confrontation : l’articulation des traits, du geste suggère le cousinage de Matisse et Picasso. Les nombreux Cézanne sont proches d’attentives académies permettant de parvenir aux Grandes Baigneuses (1894-1906) qui inspireront l’artiste américain (Tracing after Cézanne, 1994).

Mais sa collection va bien au-delà des esquisses et couvre un large panorama. Des portraits – le pénétrant John Cage de Carl Fredrik Reuterswärd (1993) réduit à quelques lignes et cette intensité du regard – ou l’épure de Bruce Nauman (Six Inches of My Knee (right) Extended to Six Feet, 1967), une économie de la fragilité où la bande d’assemblage contribue autant à l’acuité de l’œuvre que la trace du crayon.

Plus atypique, des partitions de John Cage sont élevées (très légitimement) au rang d’œuvres graphiques, plus inattendus, des dessins que lui a dédiés le chorégraphe Merce Cunningham. La scène artistique new-yorkaise à partir des années cinquante est largement représentée : Jack Tworkov, Willem de Kooning, Barnett Newman, Franz Kline, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Frank Stella, Brice Marden…

Et Jasper Johns achetait aussi bien d’illustres anciens (Füssli, Degas, Redon, Gauguin, Seurat) que des collègues plus jeunes pour soutenir leur travail (Kim Jones, Terry Winters…).

Toutes ses acquisitions le touchent, lui parlent et il les accroche, les pose, les affiche, s’y frotte quotidiennement. Elles le nourrissent aussi. Une proximité visible sur les photographies de sa maison, de son espace de vie qui rythment le parcours et figurent dans le catalogue ajoutant une émouvante touche personnelle à l’exposition.

dénouer les cicatrices

L’ivresse des profondeurs

Sayeh Sirvani, Mahmoud Ahadinia, Leila Hekmatnia

#THÉÂTRE

représentation du 29 septembre 2023 à l’Espace 110, Illzach

Ouverture de saison à l’Espace 110 (Illzach) avec le spectacle de Sayeh Sirvani, artiste associée pour trois ans avec un projet de territoire et une envie de l’équipe d’accompagner ses créations.

Plutôt qu’un théâtre d’objets, elle développe un théâtre de tissus frémissant, inventif et généreux.

En Iran, les contes commencent par « Il y avait quelqu’un » ou par « Il n’y avait personne ». Dans L’ivresse des profondeurs, il y a Sayeh Sirvani ! Seule en scène, caressée, agrandie ou dévorée par la lumière (Antoine Lenoir), quelquefois par sa propre lumière : celle qui émane de ses mains. Toute la liquidité des profondeurs marines vit dans son corps ductile, émane de sa grâce : les algues frémissant au ras du sol comme l’essor de la sirène qui aspire à l’air pur. Elle devient l’espace vivant de ces abysses.

Actrice, elle se noue et se dénoue, elle déballe quantité de tissus, de peluches personnages qu’elle porte quelquefois comme une maternité, ou d’autres plus vastes avec quelques figures (la nageoire caudale de la sirène) s’agrandissant à presque toute la hauteur du plateau. Une tribu des profondeurs qui surgit de l’obscurité de cette solitude désolée et qu’elle berce d’une mélopée iranienne qui ancre le passé de ces femmes qui s’incarnent, se racontent, se confessent, livrent leurs rêves, leurs espoirs, tentent de dénouer les cicatrices par les mots.

Le texte joue du langage et des subtilités de culture car, dans cette plaine liquide, les courants brassent les rencontres, celle de sa Perse natale avec celle du pays qui l’accueille et du public.

S’il y a occasionnellement des éclats (l’orage au début), elle incarne tout en délicatesse ces destins de femmes magnifiées par la volupté de ces métamorphoses virtuoses et inventives de tissus qui s’accouplent et accouchent des poupées de chiffons se donnant la main. Une solidarité, une attention et une ambition tellement nécessaires quand les eaux se font cimetière.

Avec ses mots, son corps, sa chorégraphie textile, Sayeh Sirvani défait les nœuds et ouvre les portes à l’humanité, à la singularité de chaque être, car Chaque fois qu’on défait un nœud, on sort un dieu (Amadou Hampâté Bâ).

nocturne éternité

Niko Pirosmani

#EXPOSITION

Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 17 septembre 2023 au 28 janvier 2024

commissariat : Sam Keller, directeur de la Fondation Beyeler, et Daniel Baumann

beau catalogue en anglais ou en allemand, 208 p., 58 €

Avec quelques 50 œuvres, la Fondation Beyeler propose une des expositions les plus importantes en dehors de son pays natal consacrée au peintre géorgien Niko Pirosmani (1862–1918). Ne possédant aucune toile de l’artiste, elle a fait appel aux collections du Musée national géorgien de Tbilissi et du Louisiana Museum of Modern Art de Humlebæk.

Peu documentée, sa vie fut modeste. Il a bénéficié d’une reconnaissance tardive à Tbilissi (à partir de 1912), jusqu’à devenir le peintre national après la rétrospective de 1929. Sa notoriété passe les frontières à partir des années soixante et son œuvre s’impose en 1995 grâce à la Kunsthaus de Zurich.

Des œuvres denses et économes en tension entre le réel et l’irréel.

L’œil de la pleine lune veille nombre de sujets du peintre : animaux, personnages, paysages… Mais même sans ce soleil nocturne, des gestes de blancs lèchent les silhouettes, domptent les moutonnements, déposent des halos et plongent dans un effet de nuit le Pêcheur à la chemise rouge, la Paysanne avec enfants cherchant de l’eau, l’Ours sous la lune, le Chamelier Tatar, l’Ourse polaire avec ses oursons…

Son monde surgit du noir comme d’une lanterne magique, des apparitions saisies au vol par des couleurs souvent crues. Celles-ci s’affrontent à la texture de la toile cirée noire du support qui transpire sous la peinture ou échappe au pinceau. La végétation apparaît par fragment, quelques traces esquissent un sol, les formes restent simples, sans ombres mais avec l’éclat de ces échines cérusées donnant un sentiment d’évidence et d’essentialité.

La poésie s’invite et joue avec la transparence : ce délicat geste d’aile sur la peau de L’actrice Margarita, la larme de la Girafe, cette jambe transparente du Chevreuil et paysage, le velouté du pelage, les boutons de fleurs, les oiseaux traces dans ses ciels… ou cette intrigante omniprésence de troncs coupés.

Au-delà des apparences, les créatures de Pirosmani sont en action. Mais leur mouvement est suspendu comme surpris par le peintre et mis en pause pour la pose entre un avant et un après imminent, suscitant cette tension dans la posture souvent axée vers le spectateur – ces regards effarés des animaux traqués. La tension est discrète, mais palpable : le pêcheur s’apprêtait à rentrer chez lui avec sa prise, la Femme avec une chope de bière allait la poser sur la table, œil et oreille aux aguets, le Chevreuil au bord d’un ruisseau s’est arrêté de boire, prêt à fuir…

La présence de l’eau accentue le sentiment de bascule, de frontière.

Des cours d’eau partagent ses paysages – de vastes mises en scène collectives rappelant les cycles picturaux du XVe. Quand le cadre est resserré autour de l’animal, il boit avec deux pattes dans l’eau et deux en dehors, comme le pêcheur encore debout dans la rivière qu’il va quitter.

Et le Bac à Didube sonne comme le passage du Styx…

Une suspension entre deux mondes.

Fils de paysan, très vite orphelin, autodidacte, Pirosmani gagne sa vie par d’autres moyens et s’il peint régulièrement, notamment des enseignes, il ne se consacrera pleinement à la peinture qu’à partir de 1901. Découvert en 1912, présenté la même année à Moscou dans l’influente exposition « Michen » (La Cible) aux côtés de Marc Chagall, Natalia Gontcharova et Kasimir Malevitch, il ne donne guère suite à une possible carrière. En 1916, il est invité à adhérer à la Société des artistes géorgiens, mais les relations sont heurtées et distantes.

Aux honneurs, il préfère sa vie humble et nomade auprès de connaissances, souvent des restaurateurs qui lui offrent le gîte et le couvert en échanges de toiles ou d’enseignes. Cette proximité et cette humanité se retrouve dans ses portraits des petites gens, imprègne aussi ses animaux : l’Âne que monte le docteur, le Cerf, l’instinct maternel de l’Ourse si proche de celui de la Paysanne.

Une éternité concrète avec ses métiers, ses fêtes, ses traditions où la modernité technique est quasi absente : à peine une ligne de funiculaire ou ce train – très jouet d’enfant – dont la lumière artificielle des compartiments – le jaune flavescent des fenêtres – s’oppose au glaçage blanc des rayons lunaires.

Sur ces toiles noires, Pirosmani saisie des moments de rencontre avec ces immémoriales figures d’éternité, les fait surgir de la nuit, de notre nuit.

concerto en soleil majeur

Matisse, Derain et leurs amis

L’avant-garde parisienne des années 1904–1908

#EXPOSITION

Kunstmuseum Basel | Neubau du 2.9.2023 au 21.1.2024,

commissariat : Arthur Fink, Claudine Grammont, Josef Helfenstein

catalogue toilé en allemand ou en anglais, 266 p., 58 CHF

De septembre à janvier, le Kunstmuseum Basel consacre une exposition aux Fauvistes, mot dérivé du péjoratif « fauves » lancé par le critique d’art Louis Vauxcelles lors du Salon d’Automne de 1905. Le mouvement a été surtout actif à partir de 1904 et la chronologie affichée documente les années 1892 à 1908.

Pas moins de 160 œuvres s’affichent sur les cimaises du Neubau (2e étage). Certaines sont rarement montrées, quelques-unes même pour la première fois en Suisse.

La première salle présente des vues d’ateliers (Manguin, Marquet…) où la peau des modèles vivants irradie la lumière dans un environnement dense, graphique, enlevé, fait de taches, de traces : une respiration liquide, généreuse et colorée qui restitue les chevalets, les toiles dressées, les peintres à l’ouvrage… Les corps nus prennent des poses plutôt pudiques, mais arborent les coiffures sophistiquées de l’époque : la mode s’invite discrètement, avec aussi les melons et les canotiers.

Le groupe prend la pose le temps d’une photo. Il est informel et s’est constitué dans la classe de Gustave Moreau à l’École des Beaux-Arts de Paris. Après son décès en 1898, Henri Matisse prend l’ascendant. Sa touche est plus sombre que celle de ses camarades (ses collages La Tristesse du roi ou Jazz seront pour bien plus tard, après 1943), son Serf (bronze, 1900 – 1903) évoque Rodin. S’il se défend d’être un théoricien, il se livre volontiers, affirme que le tableau est plus important que le sujet. L’art doit savoir se déancrer du réel et il souhaite s’affranchir des usages trop installés.

On ne peut pas vivre dans un ménage trop bien fait, un ménage de tantes de province. Ainsi on part dans la brousse pour se faire des moyens plus simples qui n’étouffent pas l’esprit. Il y a aussi à ce moment, l’influence de Gauguin et Van Gogh. Voici les idées d’alors : construction par surfaces colorées, recherche d’intensité dans la couleur. La lumière n’est pas supprimée, mais elle se trouve exprimée par un accord des surfaces colorées intensément. / Henri Matisse (L’Intransigeant, 14 janvier 1929)

L’époque leur est favorable : avec les trains, les loisirs, le tourisme, émerge un monde nouveau qui favorise ce jaillissement.

Sur le conseil de Signac, Matisse passe l’été 1905 à Collioure avec Derain où ils développent leur langage pictural. Chez ce dernier les couleurs explosent. Les branches, les troncs articulent des tensions qui semblent repousser le cadre comme si le sujet était trop à l’étroit dans l’espace du tableau. Ils s’éloignent des impressionnistes et s’inspirent des gestes des pointillistes, mais sans la précision analytique, les touches sont larges, généreuses. Ils imposent un univers vivifiant aux tonalités audacieuses qui agrandit le monde, amplifie celui hédoniste des affiches et des cartes postales qui promeuvent ces destinations en bords de Méditerranée ou en Normandie. Celle-ci s’invite quand des artistes du Havre (Georges Braque, Raoul Dufy, Othon Friesz) rejoignent le groupe après le scandale de 1905.

Les drapeaux (Raoul Dufy, Le 14 juillet au Havre, 1906) ou les premières publicités (Albert Marquet, Affiches à Trouville, 1906 : la 1re œuvre pop art selon Joseph Helfenstein) envahissent leurs toiles. Ou ce soleil explosif dominant un contrejour électrique (Albert Marquet, La Passerelle à Saint-Adresse, 1905). Alors que Marie Laurencin s’inspire du douanier Rousseau. Si c’est La Plage rouge qui a suscité l’ire du critique, Matisse privilégie la figure humaine (Portrait de Mme Matisse, 1905 ; Margot, 1906 ; Portrait de Pierre Matisse, 1909) et comme ses collègues, il délaisse la préparation du fond. La texture du lin vibre sous les aplats crus (souvent tels sortis du tube) avivés par le gris clair des surfaces non-couvertes. Le traitement est franc, large, proche de Gauguin, s’inspirant quelquefois de son exotisme comme les apsaras de la monumentale Danse de Derain (1906, pièce rarement exposée, collection privée). Réunies en face (autre rareté), six de ses Peintures de Londres (1906-07) qu’Ambroise Vollard lui a commandé pour sa galerie.

Tous déchaînent l’exubérance solaire et bondissante de l’Alborada del gracioso de Ravel avec ses traits de trompette irradiant un parfum de jazz, tout en préservant l’ensorcelante délicatesse de son Ondine. Le reflet d’un monde qui se croit encore tout permis et auquel appartient l’avenir.

Une des originalités de l’exposition est de mettre en écho de nombreuses photos d’époque (fond Herzog & de Meuron) documentant aussi bien le balnéaire que les travailleurs des Halles ou les clochards parisiens. Car le monde interlope de la nuit parisienne, entre festif clinquant et misère, s’invite : Nu couché (Maurice de Vlaminck, 1905), Nu aux bottes noires (Charles Camoin, 1907), Modjesko, sopraniste (Kees Van Dongen, 1908)…

Une génération pétante de santé dont l’audace, l’articulation des compositions se prolongeront dans le cubisme. Ou l’expressionnisme : Van Dongen rejoint Die Brücke.

De la peinture sauvage avec tout le confort moderne pour paraphraser Claude Debussy (évoquant Le Sacre du Printemps).

éruptive profondeur

Le monde du silence

Michel Cornu à la galerie Murmure, Colmar

#EXPOSITION

Colmar, galerie Murmure du 8 septembre au 4 novembre 2023

contact@galerie-murmure.fr / +33 3 89 41 49 25

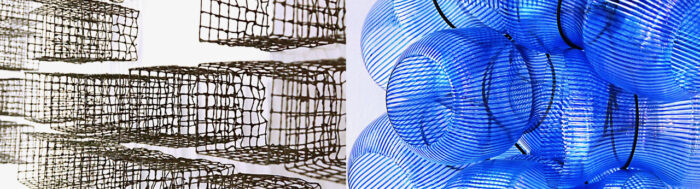

À l’automne 2020, Michel Cornu avait exposé avec Rose-Marie Crespin à la galerie Murmure située au cœur du vieux Colmar. Audrey Clerc ouvre à nouveau ses cimaises à l’artiste : une exposition monographique cette fois que la dimension de ses derniers travaux (2021-2023) mérite amplement.

énergie

Qui a-t-il de plus fascinant chez cet artiste ?

Plonger dans les noirs profonds, les tourbillons de ses grands formats comme si on était emporté dans la dispersion astrale du big bang ?

Ou le voir à l’œuvre avec cet impressionnant déploiement d’énergie, notamment quand il grave ?

Car Michel Cornu est une énergie. Opiniâtre, dense, presque cosmique comme certaines de ses œuvres. Il grave tel un boxeur, qui avance vers l’adversaire et ne le lâche jamais, malgré les coups, et cogne, cogne, cogne encore jusqu’à l’acculer dans les cordes. Des milliers de traits, de saignées, ces blessures infligées au métal qui, sous ses assauts, gondole, se tord (et le cuivre résiste, il a ses nœuds comme le bois) au point que le premier passage en presse aplatit la plaque autant qu’il imprime l’épreuve.

L’effort n’est pas seulement concentré sur le contrôle de la pointe sèche ou de la gouge, mais engage le corps entier surtout quand il entaille le centre de la plaque (il travaille sur établi des supports ayant souvent un mètre de large). Plus tard viendra l’encrage de ces presque deux mètres carrés et à nouveau l’exigeante contrainte sur le dos et la colonne afin de traiter toute la surface avec le même soin. D’ailleurs son premier geste de la journée à l’atelier est de boucler sa ceinture lombaire.

une logique de manière noire

Dans ses dessins très souvent, il couvre progressivement le support : encre de Chine, pastel, craie grasse… Des couleurs issues de la matière tellurique qui évoquent la terre, le feu ou la glace. Ensuite il gratte, érode, ponce, souvent à la machine, tourmentant la pulvérulence opaque (tellement plus exigeante à faire vivre que la peinture à l’huile qui se complaît dans les déclinaisons diaprées au fil du jour). Pourtant il ouvre une éclaircie, ajoute le trait rouge ou bleu, discret mais suffisamment cinglant pour qu’il surgisse de la matité qui s’illumine avec une force silencieuse au lieu d’abroger la lumière. Une provocation, entre enthousiasme et doute, qui génère une émotion vibratoire emportant le visiteur dans l’au-delà de l’œuvre.

Le chaos mis en beauté ? La beauté en suggestion d’ordre ?

Mais Michel Cornu sait aussi être légèreté, mettre à distance, réduire son geste à l’essentiel : spontané, net et juste.

Dans l’atelier des Éditions Bucciali où il pratique l’aquatinte, son pinceau virevolte sur le cuivre pour déposer le sucre [8]. Sa main danse avec des scansions, des contretemps, des caresses, des arrêts et des retours avec une grâce jazzistique générant d’explosives galaxies.

Occasionnellement il revient aux propositions qu’il développait il y a une dizaine d’années : un trait rare et clair cadrant quelques (petites) plages de couleur. Des pièces qui prêtent une respiration et une autre inspiration à son travail, rééquilibrent son parcours vers une altière méditation en contrepoint des denses profondeurs aussi ardentes que ténébreuses.

Un retour à l’effleurement… Blanc contre noir… Vide face au plein…

encres ludiques

Cette grâce labile se retrouve dans ses encres.

Des gestes amples avec des moments pulsatiles, des coups de brosse pointillistes et la manipulation, l’inclinaison qui arbitrent le sec et l’humide et se jouent du papier Japon (autour de 20 grammes/m2). L’évanescence s’emplit de vigueur. Le presque rien du support habité par le geste essentiel de Shitao devient une quête d’épure afin d’accéder à un ineffable qui génère une puissance visuelle emportant le corps, le sien d’abord, celui du regardeur par la suite.

Une urgence ludique qu’il a beaucoup pratiquée pendant les confinements : une conjuration enjouée de ce temps étal et verrouillé avec cette mélodie d’une œuvre par jour.

Et cette légèreté migre vers le cuivre !

Dans le travail préparatoire, il étale l’encre sur le métal : un gisement liquide qui cherche sa voie entre déclivité, obstacles et provocation, qui avance et rayonne. L’encre sèche, s’écaille, une corrosion discrète crée des motifs, des jeux de masses, de traces, entre dispersion et modulation. À creuser, à approfondir. Ou pas.

Si quelquefois d’anciens motifs surgissent tels des spectres – des arbres aux généreuses frondaisons ou les mendiants souvent affrontés –, ils sont toujours le fruit de cette vitalité originelle qui fabrique un chemin de silence vers d’autres mondes. L’hallucinante beauté des confins cosmiques qui explose dans l’espace du papier ou l’opiniâtre et dense avancée de la lave en fusion d’où émane une stridente incandescence.

Car Les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri. (René Char, Feuillets d’Hypnos, 1946)

[8] La peinture « dite au sucre » permet à l’artiste de dessiner/peindre directement sur le cuivre son motif qui sera imprimé quasi à l’identique mais en miroir.

icônes de lumière

Quand dix mille vues entrelacées apprivoisent la lumière.

Élisabeth Bourdon au Temple Saint-Étienne

#EXPOSITION

Mulhouse, Temple Saint-Étienne du 9 septembre au 21 octobre 2023

L’artiste Élisabeth Bourdon investie l’espace d’exposition du Temple Saint-Étienne avec ses œuvres récentes : des pièces singulières à la technique innovante évoquant l’art du vitrail particulièrement en harmonie avec le site qui abrite des vitraux du XIVe.

Sont aussi exposées une demi-douzaine de toiles peintes à l’acrylique entre 2012 et 2018.

Dans un monde fragile et fragmenté, il est tentant de chercher, d’explorer afin de (re)trouver un ordre, tout au moins quelque chose qui permet de donner un fil de cohérence au désordre. Il y a sans doute une part instinctive dans cette pulsion, une part de conjuration aussi.

Le carré, unité primaire, apparaît comme un premier geste d’évidence. Mais le réel ne se laisse pas circonscrire aussi facilement et, très vite, il convient de le démultiplier. Le carré devient motif sériel, s’invite en profusion, en superposition, en lien. Bientôt les formes oblitèrent le fond – le geste premier de la peinture est de préparer le fond et Élisabeth y est très attentive. Si celui-ci disparaît peu à peu sous les motifs, il demeure en résonance avec les couleurs postérieures comme les harmoniques en musique enluminent la voix du chanteur ou de l’instrument. À la fin, il se livre en pulsations ourdies dont l’artiste joue car il y a du ludique dans la chorégraphie polychrome de ses compositions.

À ce trouble jeu, surgit quelquefois un visage, un animal, une architecture : magie de la paréidolie.

Si avec la peinture, elle module l’opacité avec de souterraines rémanences, depuis 2018, elle a inversé son approche et travaille sur la transparence. D’une technique à l’autre, la logique d’élaboration change peu.

Le fond, c’est désormais un luminaire led (60 x 60 cm), une surface écran et surtout une source de lumière pour irriguer l’exubérance colorée de ses arrangements obtenus par le filtre d’anciennes diapositives superposées, retravaillées.

La première série respecte strictement la règle du jeu avec l’occlusion du cadre : la juxtaposition scrupuleuse des diapositives (121 par couche). La créativité naît de l’apposition et de la superposition. Les sujets photographiés se dissolvent par la magie des recouvrements et de la diffraction. Le matériau impose ses contraintes, mais génère de l’inattendu, acquiert une vie propre loin des clichés.

Peu à peu l’artiste se libère de l’exigence du carré en décollant la pellicule du cache. Les œuvres gagnent en transparence, en vibration, abolissent les frontières tranchées, s’autorisent des superpositions plus nombreuses, plus audacieuses. Elle joue avec les rangées de perforations, manipule, abrase l’émulsion du support… Comme les sujets préexistent, elle les regroupe par séries thématiques suscitant à chaque fois une dynamique particulière à leur texture : élan des colonnes d’églises vers les chapiteaux, arabesques des tympans, moutonnement des paysages, etc. Même ses propres photos, souvenirs de familles, deviennent matière à filtrer la lumière.

Le film inversible a capté le réel – et de façon hyperréaliste : visages, paysages, détails d’architecture, tableaux… mais ces rendus objectifs n’existent plus que pour être transgressés. Le figuratif devient ferment d’abstraction ou chaque pièce décline sa dominante colorée.

Coquetterie d’artiste, avec des diapositives de leurs œuvres, elle rend hommage à Bacon, Rembrandt, etc., ajoutant quelques traits de pinceaux pour attiser l’émergence du portrait. Mais toujours discrètement, sans ostentation : laisser à l’amateur le plaisir de la découverte.

Avec ces pièces de lumière, Élisabeth Bourdon réinvente un art du vitrail non pour représenter ou raconter, mais provoquer la vibration graphique, colorée des photogrammes et, comme à l’ouverture d’un coffret à bijoux, offrir au visiteur le miroitement des trésors qu’il abrite.

Dans sa quête d’un ordre du monde, ses œuvres suggèrent qu’au-delà du carré l’unité primaire est la lumière et, comme le souffle Christian Bobin dans La grande vie (2014), L’âme naît au point de rencontre de notre néant avec la lumière qui nous en sauve.

artifice de l’imposture

Cyrano de Bergerac à Bussang

#THÉÂTRE

représentation du samedi 19 août 2023 au Théâtre du Peuple, Bussang

Saison de transition au Théâtre du Peuple de Bussang : Simon Deletang (qui l’a programmée) est parti en janvier et Julie Delille, sa remplaçante à la direction artistique, ne prendra ses fonctions qu’en octobre.

Aussi, Je voudrais parler de Duras, donné en soirée, est un spectacle invité tandis que Cyrano de Bergerac, monté pour la première fois à Bussang et programmée l’après-midi, a été confiée à la Yanua Compagnie.

Cyrano est la pièce la plus jouée du répertoire français. Si elle a quelques inconvénients pour le producteur : une distribution pléthorique, pas d’unité de lieu (cinq décors difficilement réductibles à un seul), elle a de sérieux atouts : conçue comme un opéra avec ses airs – les tirades – et un primo uomo omniprésent (il déclame 1 600 des 2 600 vers) permettant d’engager une tête d’affiche susceptible de remplir la salle. Cet amateur de bonne chère, bravache et revanchard, victime de sa personnalité entière auquel il est facile de s’identifier, contribue à rendre populaire le personnage comme l’ouvrage. C’est un théâtre d’action verbal mis en scène par l’alexandrin dont le rythme et les rimes amplifient les bons mots de l’auteur. Les quatre premiers actes sont plutôt narratifs et le cinquième concentre le réflexif sur le temps (qui passe), l’amour, etc. et s’achève par la mort de Cyrano : l’artifice du panache jusqu’au bout.

La proposition de Katja Hunsinger et Rodolphe Dana s’inscrit dans cet esprit et joue sans complexe le spectaculaire. L’entame est animée avec de nombreuses entrées et sorties par les portes latérales, quelques-unes vers la tribune. Le jeu est enlevé, légèrement appuyé, avec des enchaînements rapides voire des superpositions de répliques. Ça s’agite, ça crie, ça s’interpelle d’une loge d’avant-scène à l’autre jusqu’à l’entrée de Cyrano où le texte prend la main et conditionne la mise en scène. Elle reste allante, porte les bons mots de Rostand et le public rit souvent.

Rodolphe Dana incarne le personnage avec autorité, humanité et charisme (il est juste un peu moins vif que son jeune adversaire – un véritable acrobate – lors du duel au I). Et la troupe le suit (ou l’affronte) avec engagement et enthousiasme tel le flux et le reflux de la marée.

Olivier Dote Doevi joue un Christian constamment bousculé par les évènements, alternativement enflammé, timide, toujours en proie au doute. Mais distribuer un acteur noir dans ce rôle (un gage à la diversité sans doute) donne bizarrement aux mots de Rostand une coloration coloniale (le personnage est décrit comme sot, sans lettre, maladroit)…

Il est sûr qu’en face, De Guiche est un parfait salaud et Antoine Kahan prend plaisir à le jouer ainsi, cassant et venimeux. Lors de la bataille d’Arras dans l’ouverture vers la forêt, on le voit menacer de son mousquet les Cadets de Gascogne qui se replient ou reprennent leur souffle ; même si au V, il s’adoucit un peu affichant quelques remords.

La Roxane de Laurie Barthélémy est une cocotte posant ses exigences (aux trois hommes !) augurant la future dame patronnesse (elle amènera les victuailles lors du siège d’Arras). Un aveuglement narcissique dont elle prend conscience dans le dernier acte.

Quelquefois les mots des uns ou des autres se perdent (mais peut-être qu’avec la canicule, le son monte facilement vers les cintres).

Le décor naturel avec sa vaste découverte vers les Vosges est intelligemment utilisé.

Une saignée verticale dans le fond laisse deviner le carnage de la bataille (A IV).

Pour le dernier acte, les portes s’ouvrent entièrement. Des voiles aériens font basculer le marron du bois vers le blanc comme le capitonnage d’un cercueil s’ouvrant vers les spectaculaires frondaisons : un au-delà édénique et éthéré. Mais le saint sulpicien est mangé par la luxuriante végétation : en ce début d’automne et avec cette belle lumière du jour finissant, le sauvage par cet arbre noueux et magnifique imprime son évidence et son éternité sur l’artifice de l’imposture…

Les feuilles ! […] Comme elles tombent bien ! (A V, s 5)

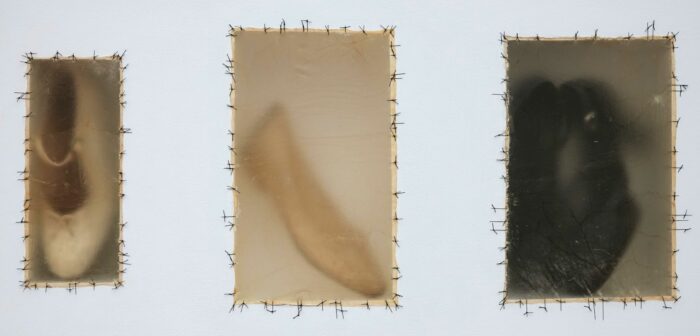

suturer la fragilité du monde

Doris Salcedo

#EXPOSITION

Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 21 mai 2023 au 17 septembre 2023

commissariat : Sam Keller, directeur de la Fondation Beyeler, et Fiona Hesse

beau catalogue – exhaustif sur Salcedo – en anglais, 256 p., 58 €