extraits…

[25, phalos]

* phalos : lumière blanchâtre nocturne

En bordure du campement, un vieillard était debout. Calée sous son épaule, une longue canne entourée de tissu. Comme l’étai d’un épouvantail battu par le vent. Elle soulignait la tension de son corps maigre et déhanché pour rester ancré au sol et s’opposer à l’avancement du désert que son regard ne quittait pas. Son boubou écru, net et soigné, agité par la brise, attestait son combat. Une allure de statue éternelle. Noble, impressionnante. Il ne tourna même pas la tête aux salutations de Sira.

Derrière lui, la bâche de la tente était largement relevée. Cette grande ouverture vers le paysage laissait voir sa petite famille. La coiffeuse baignait son fils. Il devait avoir quatre ou cinq ans.

– J’aimerais bien qu’il aille à l’école l’année prochaine.

Elle soupira comme si cette perspective était insurmontable.

La coiffeuse apporta un tabouret et le planta solidement dans le sable.

– Installe-toi. Mets-toi à l’aise.

Elle était à quelques mètres en dehors de la tente, face au soleil.

Sur sa droite, elle voyait le vieillard scruter l’infini. S’il tournait la tête, il pouvait la dévisager, engager la conservation. Mais cela ne semblait pas dans ses intentions. Sa fille commença à tracer des raies et l’interrogea sur son voyage. Elle énuméra les noms des villages dont elle se souvenait, dit son admiration pour la splendeur des paysages, son plaisir à les arpenter. Elle se tut quand elle constata que le grand-père la fixait. La fille suspendit son travail un instant.

La voix du vieillard s’éleva rocailleuse, usée par les fumées.

– Pendant des siècles, nos peuples ont façonné cette montagne.

Il inspirait avec un peu de difficulté pour alimenter son souffle et proférer les mots avec autorité.

– Avec nos troupeaux,

nous fumions les champs qu’ils cultivaient.

Un équilibre séculaire entre nos deux peuples.

Les nomades et les sédentaires.

Il se tut un instant comme s’il ravivait la scansion de l’antique remémoration. Sa silhouette prise dans les feux mordorés du couchant. Son ardent regard noir aiguisé par sa crinière et sa barbe blanches.

– Dans les années trente,

les sédentaires ont construit ces petits barrages.

Les années sèches, la montagne se montrait plus avare.

Nos bêtes avaient soif !

Ce premier signe, nous ne l’avons pas écouté.

Il respira lourdement, inclina la tête, creusant le sol de son regard éperdu de tristesse.

– Après votre guerre,

beaucoup ont cédé au miroir de la richesse.

De la richesse rapide, facile.

Rares ont été les élus.

Ce mirage a alimenté notre exode.

Nos pauvres partaient pour devenir plus pauvres encore.

Ici sans bien, là-bas sans bien et sans passé.

Ceux qui restaient ont vu que le désert mangeait les champs.

Que la richesse là-bas créait la pauvreté ici.

Aujourd’hui il ne reste plus qu’un mince filet de culture au pied de la falaise.

Il leva fugitivement la main en direction du désert.

– La terre de mes ancêtres est morte.

Son index se dressa vers le plafond de leur abri.

– Et mon peuple meurt sous le plastique !

Le bras s’effondra le long de son corps. Son doigt restait pointé vers le sol comme dans un spasme.

– Ici c’est déjà trop tard.

Sa carcasse vibra convulsivement, puis retrouva la même pose sculpturale. Silhouette desséchée par l’immobilité. À la texture tannée par le soleil, les vents de sable. Son regard résigné fixait ces forêts de cornes qui obstruaient l’horizon. Dans son souvenir…

Ses derniers mots sortirent comme un cri de son corps.

– Ces troupeaux, personne ne pouvait les traverser.

Les paysans se terraient sur leur falaise.

C’est pour ça que nous ne nous sommes guère mélangés.

Nous avions le pouvoir sur les bêtes,

ils avaient le pouvoir sur l’eau.

Le vieillard la dévisageait. Il ne dit plus mot, mais son regard parlait.

La modernité a oublié le silence.

La silhouette de sa fille se découpait contre l’horizon. Les fumées s’étiolaient et révélaient le contour torturé de la falaise. Elle goûtait la qualité du silence. La respiration du vieil homme, le babillage du bambin, l’affairement des doigts dans ses cheveux, le chuintement du vent, le discret tintement du sable contre le plastique des bâches.

[31, hors sol]

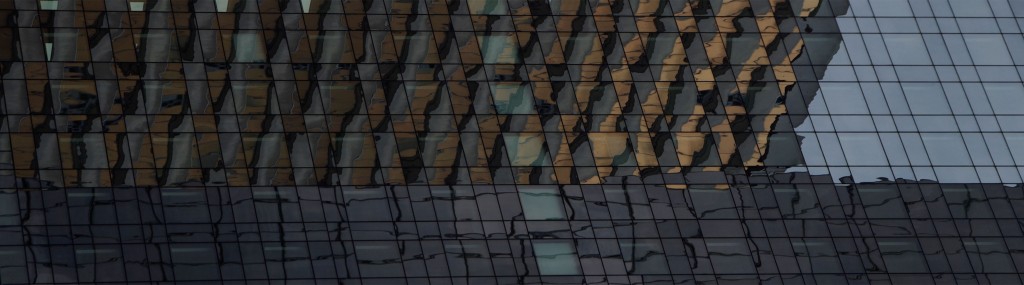

Elle remonta le parvis de la Défense en boitillant, croisant ces grappes de cravatés aimantés sous les auvents avec un café ou un clope. Pathétiques marionnettes d’une civilisation hors sol, divorcée de sa terre par le béton et le plastique. Avec le vent, le froissement des sacs poubelles occupait l’espace sonore. Les buildings dressés comme des pierres tombales brandissaient vers le ciel leurs gigantesques logos. Sous ces points d’ancrage, les droites scandaient des lignes épurées bien trop arrogantes. En s’affranchissant de la correction perspective, elles produisaient un alignement si rigoureusement orthogonal que l’œil ne percevait que faux aplombs, équilibre instable, façades déjetées. Une autoritaire scénographie marketing menacée par la chute.

Son chef s’était absenté pour lui chercher un café. Avant de quitter la pièce, il lui avait lancé un clin d’œil. Indiquant le smartphone dernier cri qu’il lui avait remis.

– Je vous laisse découvrir l’engin.

Elle eut tout le loisir d’examiner la pièce. Au mur une reproduction d’un monochrome bleu estampillé « Centre Georges-Pompidou ». L’impression « heavy » de la légende en informait le spectateur forcément inculte et posait le rayonnement du musée qui hébergeait l’original. La signature qui aurait souillé la perfection de ce bleu totalement uniforme n’y figurait pas : la notoriété de l’artiste lui permettait de s’en dispenser. La pièce tout aussi spartiate se reflétait parfaitement sur le verre et ce bleu acier facilitait l’effet miroir. Le décorum n’existait que pour s’arroger le signe d’un statut culturel et clarifier sans discussion la position sociale.

Un unique objet sur la dalle de verre du bureau : un ordinateur portable. À partir de janvier, elle passerait ses journées à s’user les yeux sur un écran. Elle se rappela cette phrase de son père. Les écrans dessèchent les larmes avant qu’elles ne puissent couler.

Elle se leva, s’avança jusqu’à la baie. La façade en face était constituée de grands panneaux réfléchissants qui renvoyaient l’image déformée du vis-à-vis. Les rectilignes rigoureux apparaissaient courbes, tordus, bancals. Les surfaces irisées comme corrodées de l’intérieur par la chaleur des ordinateurs, des serveurs, du réseautage. Dans ce gigantesque environnement high-tech, le monde semblait flou, la transparence au service de l’opacité. Elle s’approcha de la vitre jusqu’à toucher le verre du front. Pas moyen de s’approcher plus pour évaluer la distance jusqu’au parvis. Est-ce qu’à cette hauteur, à surplomber le monde elle serait utile à ses semblables ? Certes elle aimait cette gymnastique sophistiquée de l’esprit à élaborer, à manipuler des algorithmes. Ces énormes haveuses logicielles qui extrayaient l’argent du moindre recoin de la planète. Mais tout ça ne fonctionnait-il pas comme une fontaine en circuit fermé où une pompe faisait toujours tourner la même eau ? Un type avait juste découvert que si on accélérait la pompe, ça moussait. En amplifiant le tempo, on avait l’illusion de brasser plus de pognon. Mais ce n’était que du vent.

Elle avait son nouveau téléphone en main. Le tripotait comme des boules de Qi Gong, goûtait la matière qui se faisait doucement à la température de sa paume. Elle eut l’impulsion d’ouvrir la fenêtre, de laisser tomber son appareil tout neuf, d’observer la longue chute et le feu d’artifice final de l’appareil qui explose sur le béton. Deux cent mille brevets éparpillés sur la dalle ! Une abyssale fragilité. Mais il n’y avait pas de fenêtre. Les employés étaient enfermés, coupés du monde derrière leur paroi vitrée. Comme des poissons d’agréments dans leur aquarium. Il se murmurait que c’était pour éviter les suicides…