une sélection d’articles parus en 2019 dans l’édition papier du mensuel culturel :

#LIVRES : Hospitalité en France (Babels), Les Métropoles Barbares (G. Faburel), La police des migrants (Babels), Social Creature (T.I. Burton), Le rire des bourreaux (K. Theweleit)

#CINÉMA : J’veux du soleil (F. Ruffin & G. Perret)

#EXPOSITIONS :

| Beyeler : Le jeune Picasso / Resonating Spaces

| Mycènes (Schloss, Karlsruhe), Damien Deroubaix (MAMCS, Strasbourg), Rainer Gross (Malraux, Colmar), José de Guimarães (Würth, Erstein), respektive Peter Weibel (ZKM, Karlsruhe)

#SPECTACLES VIVANTS :

Contes et légendes (J. Pommerat), Suzy Stork (M. Mougel/S. Delétang), Qui a tué mon père (É. Louis/S. Nordey), La Passion selon Saint-Jean (B. Haller), La Divisione del Mondo (OnR)

εphεmεrides 2026 • 2025 • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2018 • avant

robot, mais pas trop…

Contes et légendes

de Joël Pommerat

#THÉÂTRE [n° 1066, décembre]

représentation du 21.11.2019 à La Filature, Mulhouse

Pour sa dernière création (première le 5.11.2019 à La Rochelle), le metteur en scène a réuni une troupe renouvelée et rajeunie. Huit adolescents, deux adultes. Une énergie débordante attisée par leur langage de djeuns. Ça fuse et ça pulse.

Après Ça ira (1) fin de Louis, spectacle épique sur la révolution française en 2015, Joël Pommerat renouvelle sa troupe et revient au format dans lequel il excelle : l’enchaînement de saynètes enlevés (applaudissements spontanés à chaque chute). Comment ne pas rappeler l’extraordinaire réussite de La Réunification des deux Corée où s’invitait le couple ? Avec son goût des titres métaphoriques, dans Contes et légendes, il convoque les adolescents : leurs premiers émois, leurs premiers engagements, leurs doutes, donc leurs premières trahisons et finalement la construction de soi dans ces vies qui s’esquissent et, aujourd’hui, doivent affronter un environnement contaminé par la technologie.

Toujours en coécriture avec ses comédiens, il utilise leur langage, en trouve la musique, le rythme, la nervosité : ce mélange de peur camouflé sous un verbe provocant scandé haut et fort qui peut agacer les adultes (eux pratiquent un autre discours, la langue de bois si souvent…). C’est réglé au cordeau et ces jeunes s’en donnent à cœur joie avec les répliques qui fusent, les réparties qui claquent : un sans-faute ! Même la connotation agressive qu’on lui accole s’estompe, car Pommerat installe entre les corps la distance du plateau. Et les robots ! Ceux-ci donnent une émouvante couleur à la vie de ces jeunes qui se cherchent, quelquefois se trouvent (par l’amour qui reste le grand enjeu) sous ce regard tiers plein de bienveillance et les poussant à une instinctive autovigilance. Ainsi émerge leur humanité de confidents : des aides, des amis non soumis aux passions, quoique. Ce regard extérieur sur leur existence de jeunes adultes est une façon de suggérer une vocation possible des artefacts technologiques omniprésents dans leur quotidien (les smartphones avec leurs applis sociales…).

Rien de moralisateur, ni d’exhaustif (le gaming est absent), mais une grande et sincère tendresse pour cette génération.

la sublime beauté de la trahison

La Saint-Jean

à Ribeauvillé : Benoît Haller & La Chapelle Rhénane

#MUSIQUE [n° 1065, novembre]

concert du 6 octobre 2019 en l’église Saint-Grégoire, Festival de Ribeauvillé

Pour le concert de clôture de son premier festival en tant que directeur, Benoît Haller a choisi la Passion selon Saint-Jean de Bach dans une version et une interprétation qui a la netteté et la beauté d’une épure. Du grand art.

Le chef entame l’œuvre avec un tempo lent, attentif aux forces souterraines qui innervent la partition (matérialisation sonore de ce que Hannah Arendt appellera la banalité du mal ? car la Passion est surtout le récit d’une trahison envers l’Amour et la Vie, malheureusement, toujours d’une brûlante actualité). Les cordes autour de lui lancent leur vibrante imprécation, les flûtes et les hanches, depuis le fond, ouvrent l’espace à la surrection du chœur placé au centre de l’orchestre et d’une puissante gravité : Herr, unser Herrscher. En quelques mesures, l’écrin de la nef est comblé par ce monde qui s’élabore, aspire à la totalité, mais n’y parvient jamais, car hanté par un perpétuel mouvement : quand un pupitre semble accéder à une possible résolution de la phrase musicale, un autre relance le doute, souvent de manière cinglante (« dans Christus, il y a un cri » disait-il pendant les répétitions). Et si Benoît Haller sait susciter ce jaillissement permanent, il est aussi à l’aise dans la légèreté ou le jubilatoire (il y en a) et fait partager avec son ensemble cette compréhension profonde de Bach. Même quand l’angélus sonne, le chef retient, relance pour inscrire les cloches dans le flux de la musique du Cantor.

Ce soir-là, La Chapelle Rhénane compte quinze instrumentistes (les magnifiques duos qu’ils tissent avec les voix !) et huit choristes/solistes (les sopranos Estelle Béréau et Aurore Bucher, le contre-ténor Jean-Michel Fumas, le baryton Ekkehard Abbele qui incarne Pilate et Pierre). Seuls les deux ténors seront privés d’air, mais l’évangéliste de Michael Feyfar, en coryphée à côté du chef, est superbe de timbre, de projection et d’engagement quand il dialogue avec le Christ sonore et généreux du baryton Wolfgang Newerla. Quand le Fils rend l’âme, le timbre limpide et caressant du contre-ténor Guilhem Terrail reprend son Es ist Volbracht. Délicatement soutenu par la viole de gambe d’Étienne Mangot, il projette avec un contrôle remarquable ce lamento vers les voûtes muant la mort du Christ en moment extatique. Dès cet instant, les convulsions des hommes se modèrent, car la fin de l’ouvrage est plus apaisée. Après l’Amen conclusif, suit ce très long silence suspendu dans la grâce : la marque des concerts exceptionnels !

Hospitalité en France :

Mobilisations intimes et politiques

du collectif Babels

# LIVRE [n° 1065, novembre]

aux éditions le passager clandestin, octobre 2019

Le 7e opus de l’équipe Babels dirigée par Michel Agier sur la question des migrants et des frontières documente l’hébergement non institutionnel.

Mobilisations intimes, c’est-à-dire chez l’habitant : du canapé dans le salon à la chambre d’ami, de quelques jours à plusieurs mois. Mobilisations politiques quand elles sont collectives et souvent d’impulsion communale (plutôt en zone rurale) suscitant là aussi l’engagement individuel. Ce mouvement a pris de l’ampleur en 2015 suite aux drames en Méditerranée et son pic de réfugiées à tel point que des plateformes en ligne s’en sont emparées sans forcément offrir l’accompagnement nécessaire.

Un des intérêts de l’enquête est d’éclairer les deux perceptions de cet accueil. Une volonté d’agir très concrètement pour les logeurs : sortir ces malheureux de la rue, combattre les maltraitances institutionnelles. Mais la rencontre humaine reste primordiale avec le risque de la surinvestir… Les migrants, eux, craignent de mal faire, de décevoir et, quelquefois, se sentent obligés d’offrir le récit de leurs épreuves, démarche difficile pour beaucoup : question de culture, de pudeur, de honte…

La situation d’accueil parvient en effet difficilement à échapper à l’asymétrie qui lui est consubstantielle (p. 144).

un casting sans dissonances

Resonating Spaces à la Fondation Beyeler

#EXPOSITION [n° 1065, novembre]

Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 6 octobre 2019 au 26 janvier 2020

Pour cette exposition d’automne, Theodora Vischer, senior curator de l’institution, a réuni cinq femmes (sans a priori autre qu’artistique) : Leonor Antunes, Silvia Bächli, Toba Khedoori, Susan Philipsz et Rachel Whiteread. Si certaines sont plus énergiques dans leur geste, c’est la circulation du corps dans les salles, entre les éléments des installations (salle 3) et surtout du regard sur et entre les travaux exposés qui plongent le visiteur dans un espace intensément méditatif.

L’Écossaise Susan Philipsz s’est inspiré de la Cosmographia Universalis de Sebastian Münster (publiée en 1550) : un planisphère mettant en scène une rose des vents qu’elle matérialise acoustiquement avec les modulations de conques géantes (couvrant les douze tons de l’échelle chromatique). Si, visuellement, l’installation se limite à deux rangées de six haut-parleurs verticaux blancs, la diffusion en écho, en circulation de l’un à l’autre emporte le spectateur dans sa plasticité sonore.

Ses sonorités s’invitent dans la vaste salle voisine où le visiteur chemine entre les installations de la Portugaise Leonor Antunes : une chorégraphie de bois, de cannage, de polycarbonate, de filets grillagés, etc. où la lumière naturelle de la baie nord active l’espace sur le fond ocre avec empiècements noir et blanc du sol. L’expérience sensorielle est d’autant plus envoûtante que la source sonore demeure invisible et semble insuffler son souffle musical aux éléments suspendus ou dressés.

Les gouaches de la Suissesse Silvia Bächli scandent leurs lignes juxtaposées laissant respirer la surface du support, suscitant des rythmes d’une peinture à l’autre approfondis par le blanc des murs.

La Britannique Rachel Whiteread s’installe en contrepoint du Passage du Commerce-Saint-André (dépôt permanent à la Fondation). Son travail restitue le plein du creux : le vide d’un dressing qui devient le plein sédimenté de ce théâtre de marionnettes qu’est l’œuvre de Balthus et, sur le mur vis-à-vis, de six des fenêtres de la façade qui ferme le tableau.

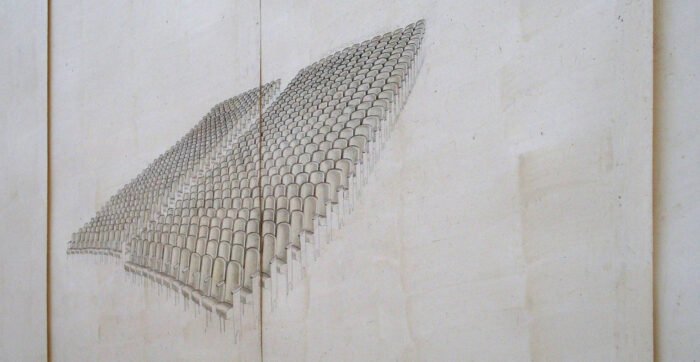

Mais c’est l’Australienne Toba Khedoori qui ouvre l’exposition avec deux salles. Son travail minutieux est la juxtaposition de détails choisis pour leur logique sérielle (fenêtres, fauteuil de théâtre, feuilles…). L’espace suggéré – façade, salle de spectacle – émerge/s’efface d’une absence, un blanc travaillé de cire sur trois ou quatre grands panneaux de papier tel un paysage de neige où c’est le décor qui fondrait. Des espaces en déshérence que pourraient contempler ces personnages en suspension désenchantée (au corps désormais momifiés) de Hopper. Cette disparition est particulièrement (in)visible dans Untitled, 2019 (huile, graphite et cire sur papier, 249,2 x 336,3 cm) où ne reste du tronc que le contour comme si la structure (ce qui tient le monde) avait disparu. Seul subsiste l’accessoire. Passer du monde tel qu’il était à celui qu’il n’est plus. Mais l’artiste n’insiste pas sur la métaphore : sa technique reste légère, l’huile suggère la netteté des planches botaniques ou le fusain (Untitled (corde 2), 2011, huile sur toile de lin, 94,3 x 59,4 cm). Avec une infinie douceur.

La douceur, la seule chose – indispensable – qui resterait.

une inventivité foisonnante

respektive Peter Weibel

#EXPOSITION [n° 1065, novembre]

Karlsruhe, ZKM (Centre d’Art et des Médias Karlsruhe) du 28 septembre 2019 au 08 mars 2020

Pour son soixante-quinzième anniversaire et ses vingt ans à la tête de l’institution, le ZKM (Centre d’Art et des Médias Karlsruhe) propose un éclairage global sur l’œuvre de son directeur, Peter Weibel (1944–2023). Une production aussi abondante qu’éclectique qui occupe tout le rez-de-chaussée de l’Atrium, mais aurait facilement pu être deux fois plus vaste.

Plasticien, philosophe, théoricien, musicien… polyvalent et touche à tout, l’esprit de cet homme est un jaillissement de concepts, d’idées, de propositions nourri autant aux innovations technologiques qu’aux avancées de la science sans oublier les enjeux de société. Ein erkenntnis Process !*

[*Un processus de perspicacité !]

À le suivre dans le dédale de ses œuvres, sa gourmandise est palpable quand il détaille la façon dont il s’est emparé d’une innovation pour en tirer une proposition originale ou exploiter certaines de ses caractéristiques – il sait être intarissable et pointu quand il explicite l’aspect technique de son travail et de ses recherches. Si l’installation est interactive, il s’empresse de s’y engouffrer pour activer la démonstration. Un enthousiasme et une curiosité instinctive qui le poussera à changer continuellement de registre, car il ne s’est jamais installé dans le confort de ses acquis.

À ses débuts, il est fréquemment son propre sujet et volontiers iconoclaste, s’adonnant au happening, mettant en scène des mots ou des formules, dénonçant l’establishment. Omniprésente dans cette section, la photographie immortalise ses interventions ou ses performances et permet de les transformer en installation pérenne. À les voir regroupées ainsi, avec ce parfum XXe siècle du noir et blanc, émerge le troublant sentiment que cette muséification désamorce la provocation initiale (les GAFAM sont la meilleure preuve que capitalisme et nouvelles technologies font très bon ménage).

Suit une succession labyrinthique d’espaces dédiés, sortes de cabinets de curiosités (technologiques) souvent interactifs voire ludiques où la vidéo, l’informatique prennent le pouvoir avec des systèmes quelquefois complexes. Un Lazarett (hôpital militaire – avec ses gémissements !) occupe le centre de l’exposition et décline dans ses alcôves des installations dénonçant les horreurs de la guerre et du système concentrationnaire nazi. Plus loin des espaces cloisonnés happent le chaland car beaucoup sont des dispositifs combinant captation du visiteur et restitution de son image déformée, triturée, bruitée, etc. Certaines propositions évoquent des attractions du Palais de la Découverte, d’autres sont proches de l’Art conceptuel, alimentées d’innovations technologiques, nécessitant l’appui du discours pour en saisir toute la portée. Plus loin l’interaction est plus modeste et l’exposition s’achève avec des œuvres plus statiques qui toujours se jouent de notre réalité quotidienne, la détournent, la déconstruisent.

Mater Dolorosa

#THÉÂTRE [n° 1064, octobre]

représentation du 6 septembre 2019 au Théâtre du Peuple, Bussang

Suzy Storck

de Magali Mougel

En coryphée très racé, Simon Delétang décrit le chemin de vie/de croix de Suzy Storck.

Suzy (Marion Couzinié) ne voulait pas d’enfant. Hans Vassili Kreuz (Charles-Antoine Sanchez) lui en a fait trois. Sa mère (Françoise Lervy) prend le parti de ce mari, la gifle au besoin, admirative de cet héroïque quotidien (ces petits enfants si beaux en ardente obligation) dont Suzy ne veut pas être l’interprète, cette fabrique de vie en forme de machine infernale où chaque jour engloutit un rêve. Le dispositif scénique relaie cette brutalité : un plafond incliné alignant les néons assène sa lumière crue, spasmodique, martelée par une musique rock, et impose un rythme inexorable auquel le corps, la voix de Suzy se plient. Une machine à laver (à broyer ?), un énorme tas de linge et un blanc clinique complètent le décor. Les trajectoires sont rectilignes avec des angles droits comme si entrer en scène (en vie) était chose difficile. Le quotidien est décrit, répétitif, par le coryphée accentuant cette condition imposée de l’extérieur. Peu de tendresse dans la vie de Suzy : deux moments de danse, quelquefois des embrasse-moi vers le néant : ce bourreau de travail qui devient sa malédiction, Hans Vassili Kreuz (croix en allemand, comme porter sa croix !). Hans Vassili Kreuz : un nom répété en litanie comme chez Duras.

La vraie Vie semble déserter l’existence des classes populaires et le plateau l’affirme en installant la distance (comme chez Nordey où le père se démultiplie en mannequins, Qui a tué mon père, texte d’Édouard Louis, en juin au TNS). Être ouvrier, une malédiction si mortifère que le théâtre incarné devient impossible ?

Ici Pergolèse parachève ce destin de mère : Stabat Mater Dolorosa !

Déminer la tyrannie douce de la post-démocratie…

Les Métropoles Barbares

de Guillaume Faburel

# LIVRE [n° 1064, octobre]

aux éditions le passager clandestin, août 2019

Fruit de vingt-cinq ans de recherche, d’engagement sur le terrain et d’enseignement universitaire (Lyon 2 & Institut d’études politiques de Lyon), cet essai en forme de manifeste de Guillaume Faburel est une réédition – mise à jour et enrichie – dans la collection « poche » du Passager Clandestin qui questionne avec intelligence le vivre ensemble.

Les deux premières sections analysent la logique de métropolisation à l’œuvre dans les sociétés occidentales sous couvert d’un projet scintillant et rédempteur où politiques et médias agitent au bénéfice du capitalisme – surtout infrastructurel – les hochets d’une mondialisation clinquante : technologie, réseaux, infrastructures, mobilité, start-up…

C’est La société du spectacle de Guy Debord arrimée à la mondialisation néolibérale qui se dissémine : Le papier glacé des illustrations marketées, les esquisses des architectes internationaux libéraux (BIG !)… jouent la carte de la surmodernité, berçant les habitants dans la fiction de leur appartenance au vaste monde du spectacle urbain et de la consommation planétaire. (p. 99). Au détriment de la planète : À l’alliance intime de l’humain avec son milieu sont préférées les prophéties technologiques, les préceptes transactionnels du marché et autres « mécanismes de compensation » (p. 106).

Un choix de société qui arraisonne les consciences dont l’auteur pointe d’emblée le revers : concentration du pouvoir décisionnel et financier, déterritorialisation, préemption écologique, ségrégation ou exclusion, souffrance sociale, perte des repères… Une « vie liquide », à la fois frénétique et précaire (p. 186).

Même les chiffres l’attestent : le ruissellement promis n’est pas au rendez-vous avec le déclin des mécanismes de solidarité et, pour peu qu’on s’y attarde, le bilan, même selon les standards économiques, des villes moyennes est souvent bien meilleur.

Heureusement – c’est l’objet de la troisième section – la résistance s’organise et des alternatives se fabriquent, visibles dans les médias comme les ZAD ou plus discrètes, démontrant « la capacité collective de la société à réinventer ses propres formes, à se donner à elle-même ses propres lois » qui « a entièrement déserté le cœur des villes » (p. 394). De vrais lieux où habiter, modèles bien plus vertueux en termes d’empreinte écologique comme de qualité de vie prolongeant cette quête de sens et d’avenir des citoyens qui font bourgeonner ces projets.

Un ouvrage abondamment documenté par la littérature et la réflexion universitaires, illustré d’actions et d’exemples concrets (souvent en France, mais pas seulement). Un livre important si on veut comprendre où et comment se joue l’avenir. S’en dégage le sentiment que les métropoles sont le fruit de l’utopie égoïste de nouvelles élites autoproclamées, alors que, mêmes modestes, les réalisations qui s’en écartent, sont ancrées dans le concret d’un monde possible à partager.

Métropolisation & Coronavirus : interview de Guillaume Faburel par Marie Astier pour Reporterre le 28/03/2020

le Rouge et le Noir

RAINER GROSS – Installation « COLMAR »

#EXPOSITION [n° 1063, septembre]

Colmar, Espace d’Art Contemporain André Malraux du 6 juillet au 22 décembre 2019

catalogue en français (250 p.)

Le second semestre 2019 de l’Espace d’Art Contemporain André Malraux se décline en trois propositions autour de l’œuvre de Rainer Gross. La plus spectaculaire : Vacuité, une installation spécialement conçue pour le lieu déploie son audacieuse volute depuis les anciennes cuves à choucroute jusqu’au porche en s’agrippant aux fenêtres et balcon de la cour. Parallèlement l’espace d’exposition accueille Panorama jusqu’au 1er septembre : des photos prises par Rainer lui-même de vingt-huit de ses réalisations s’étalant sur une douzaine d’années. Enfin Galerie, à partir du 5 octobre, où des sculptures de l’artiste remplaceront ses photos.

Rainer Gross travaille dans la légèreté du monumental : ses œuvres investissent l’ensemble de l’espace où il intervient. Dans la nef d’une église où ses flux anthracite se déroulent du sol au plafond, comme dans un parc où ils s’enroulent dans les branches jusqu’au faîte, soutenues à l’occasion par des éléments charpentés rouge. En première impression, on perçoit une plasticité évoquant de gigantesques ressorts métalliques que renforce la teinte sombre. Le changement d’échelle implique un changement de matériaux : des lattes en bois assemblées en tension dynamique avec ses structures de poutrage écarlate. Les clichés restituent ce mouvement perpétuel de spirales jaillissant de nœuds architecturaux – comme les orifices de la croisée d’ogives à Noirlac. Aussi ses créations deviennent d’intenses partenaires des lieux qui les portent. La moitié sont des monuments – souvent classés –, l’autre des parcs : en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg, en Suède.

Avec la modestie de l’éphémère cependant, car les installations sont destinées à être démontées et les éléments réemployés sur un autre site pour une nouvelle création. Les photographies restent alors les seules traces des œuvres. Quand le matériau est trop abîmé, l’artiste l’utilise pour des sculptures in fabrica que le public découvrira d’octobre à décembre.

C’est donc ce flux transitoire baptisé Vacuité (en référence à l’activité disparue des cuves) qui s’est emparé de la cour de l’Espace Malraux et y demeurera six mois durant lesquels, n’en doutons pas, il changera d’aspect entre le plein soleil estival, les orages, puis les frimas de l’automne.

L’audace de ces propositions suscite un enthousiasmant sentiment de liberté d’autant plus quand on arpente les itinéraires tellement cadrés pour les touristes des rues voisines. On ne peut que regretter la frilosité des autorités qui ont refusé que cette si réjouissante vitalité colonise également la façade sur la rue Rapp et infuse dans la cité de Bartholdi un peu de fantaisie et de sa spectaculaire modernité. Mais Rainer Gross n’impose rien, pour lui, l’art est comme une auberge espagnole où chacun trouve ce qu’il y apporte.

un art vecteur de médiation

José de Guimarães au musée Würth, Erstein

#EXPOSITION [n° 1063, septembre]

Erstein, Musée Würth du 18 juin 2019 au 15 mars 2020

catalogue franco-allemand (144 p.)

Au début des années soixante-dix, José de Guimarães a créé un alphabet africain, cent trente-deux morphèmes (50 x 40 cm) acquis par Reinhold Würth. Il est exposé en intégralité à Erstein pour la première fois : comme la possibilité d’une cosmogonie qui dialogue avec de nombreuses pièces africaines issues de la collection personnelle de l’artiste portugais dressées en un autel monumental dans la même salle.

José de Guimarães qui fêtera ses quatre-vingts ans cette année, a « commencé à peindre au moment où fleurissait le pop art, qui est vraiment un art de la communication, qui utilise la publicité et veut faire passer un message [1] » Une leçon d’efficacité qu’il retiendra. Les éléments qui composent ses toiles sont le plus souvent clairement lisibles, c’est leur articulation portée par une puissante palette chromatique qui fait sens. Cette tension impose son univers et rend sa patte reconnaissable.

Sa rencontre avec l’Afrique en 1967 pour son service militaire sera déterminante. En Angola, alors colonie portugaise, il découvre l’art nègre ancré dans les traditions, le religieux et surtout sa puissante expression graphique qui supplée à l’absence d’écriture : communication entre les membres de la communauté, entre le monde visible et invisible, l’ici et l’au-delà, les vivants et les morts… Son alphabet africain naîtra de ces années, il le nourrira cependant d’une profondeur et d’une subtilité allant bien au-delà du geste des publicitaires. Fasciné par les rituels auxquels il assiste, il commence à collectionner les pièces d’art tribal et les confronte régulièrement dans son travail à l’art occidental (La Madonna, 2012-2013).

Ces morphèmes irrigueront ses œuvres, d’autres s’y adjoindront au fil des ans et des voyages, des rencontres avec les cultures non européennes : Mexique, Japon, Brésil, Chine… En toute modestie, il laisse au spectateur la liberté d’interpréter, de comprendre comme il l’entend ces cailloux de petit Poucet qu’il sème surtout dans ses séries, México (1996-97), Hong Kong (1997), La Madonna de Hans Holbein (2012-13), Ritual da serpente (2014)…

Cette netteté formelle s’accompagne d’une curiosité qui devient exigence dans la mise en œuvre (il fabrique lui-même son papier) et donne une vibration au matériau par le travail sur les coulures – comment ne pas penser aux « patines croûteuses » de la statuaire rituelle –, l’adjonction de sable, paillettes, verre, carreaux (azulejos) ou silhouettes découpées qui donnent à ses toiles une texture particulière et dont la proximité offre une seconde lecture.

Toujours curieux, il enrichit encore sa palette avec les néons, les LED… artefacts d’un monde irrigué de technologie. Ainsi la structure de Favela (2007), issue de son séjour au Brésil, est constituée de caisses servant à transporter ses œuvres. Il les arrange en niches où fétiches et figurines de super-héros entrent en dialogue, où le religieux côtoie le music-hall, les icônes politiques, des drapeaux… Sa façon de pointer la rencontre du marché et de traditions ancestrales. Et de suggérer le glissement vers un nouveau syncrétisme mythologique ?

D’ailleurs la rétrospective s’intitule José de Guimarães, de l’artiste à l’anthropologue. Il cite volontiers Lévi-Strauss, Lévy-Bruhl… et s’est inspiré des travaux d’Aby Warburg sur les Indiens Hopis pour sa série la Cérémonie du serpent déjà mentionnée.

La netteté de ses compositions génère au premier abord une distance, mais la vivacité des couleurs, l’inventivité et la singularité du traitement leur insufflent une présence et une indiscutable densité. Une façon de poser la sérénité indispensable au passage d’un monde à un autre ? C’est une grande toile, Bagdad (2003), inspirée par le scandale d’Abou Ghraib qui ouvre (et clôture) la visite, car un esprit de compréhension du monde anime l’artiste avec l’ambition d’y injecter du sens moral : Je cherche ce qui est encore vierge, pur1.

[1] entretien du 15 avril avec Claire Boisteau et Claire Hirner (cf. catalogue de l’exposition, en français et en allemand)

le miroir de la violence

Qui a tué mon père

d’Édouard Louis

#THÉÂTRE [n° 1062, juin]

première du 2 mai 2019 au TNS, Strasbourg

De grandes photos en noir et blanc – des maisons ouvrières en kaléidoscope – entourent un tatami couleur de sang. Un lieu d’affrontement : le père et le fils sont assis face à face.

Le fils raconte/lit son retour vers ce père et son choc en découvrant un corps broyé par l’usine où le mal instillé prend toutes ses aises. Aussi l’affrontement se mue en confession. Un aveu de son amour haine, un autoportrait livré au miroir du père dont le corps se démultiplie, car les ouvriers sont interchangeables.

Puis, devant un rideau de sacs-poubelles noir, fait irruption le récit de la violence physique, celle de l’aîné qui, par l’alcool, la drogue, soustrait son corps à la violence politique, celle qui a réduit son père à petit feu.

Quand il se relève, la neige tombe, métamorphose le terrain de lutte en route. Un extérieur interminable qui relie le domicile à l’usine (car il ne suffit pas de traverser la rue !) et use le corps des esclaves. Des corps que le fils portera sur le bas-côté. Des corps si légers, car la vie d’un homme du peuple ne pèse rien. Sauf quand il fait la révolution comme le suggère le dernier panneau ?

Le fils nomme les responsables de cette violence : nos dirigeants passés et actuels parce qu’Édouard Louis ne veut pas que la littérature soit « un outil qui permet[te] aux gens de détourner la tête ». Il veut passer d’une littérature engagée à ce qu’il appelle une « littérature de la confrontation ».

Acteur et metteur en scène, Stanislas Nordey porte ce texte qu’il a commandé. Seul en scène, il incarne ce fils, se fait juvénile, raconte ce destin de damné du capitalisme qui prend et jette les corps. Une mise en scène économe où l’acteur circule entre les fantômes, unique (sur)vivant parmi des corps inertes laminés par le travail. Durant la première partie, il se débat quêtant les regards, les mots paternels si rares, bouleversé quand ils scandent un ancrage obstiné dans une rébellion qui n’est qu’un moyen de perpétuer la soumission. À la clef, un destin de solitude, dans la fuite – exceptionnellement – ou la souffrance. Celle des corps violentés qui, en réaction, produisent de la violence et s’éloignent ainsi les uns des autres : « Je parle de toi au passé parce que je ne te connais plus. »

La police des migrants : filtrer, disperser, harceler

du collectif Babels

# LIVRE [n° 1062, juin]

aux éditions le passager clandestin, avril 2019

Histoire d’une dérive sécuritaire

Le rôle initial de la police était de contrôler les indigents. S’y ajoutent au XIXe les criminels et, en 1904, les étrangers avec la montée en puissance de l’État nation. D’emblée les documents d’identification matérialisent ces contraintes et aujourd’hui encore la politisation feutrée – éloigner les indésirables – épaissit les frontières de la même manière, la technologie en plus. Ce nationalisme s’invite au niveau européen : les questions migratoires sont gérées par les ministères de l’intérieur et le terme migrant suggère que ces personnes ne seront accueillies nulle part… La police hérite donc de cette mission et les auteurs documentent fort bien une montée de l’indignité sous couvert d’efficience : contrôles aux faciès, harcèlement avec une logique de criminalisation, rafles par endroits (loin des regards), voire pire (massacre de Tarajal à Ceuta) et depuis peu évaluation de certaines situations (circulaire Collomb, 12/2017). Se généralise ainsi une brutalité contre-productive puisqu’elle n’endigue même pas le flux des réfugiés. Ceux-ci, par contre, affrontent l’hostilité du pays dit d’accueil qui en mène certains vers la folie quelquefois le suicide… une politique de Shadok (p. 45).

porteur de Lumière noire…

Headbangers Ball – Porteur de Lumière

Damien Deroubaix au MAMCS

#EXPOSITION [n° 1061, mai]

Strasbourg, Musée d’Art moderne et contemporain (MAMCS) du 6 avril au 25 août 2019

catalogue sous la direction des commissaires (175 p.)

Avec la ferme approbation du peintre, Estelle Pietrzyk, conservatrice, avance résolument que le travail de Damien Deroubaix démontre que la peinture n’est pas morte contrairement à ce que prophétisait Duchamp : « Marcel, c’est fini, la peinture ; trouve-toi un travail ». Pour l’anecdote, il a été nominé au Prix Marcel-Duchamp en 2009 (remporté cette année-là par Saâdane Afif).

L’exposition du MAMCS – avec 45 œuvres – fait suite à celle du Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+) l’an passé tout en couvrant une période plus large du travail de l’artiste (2008-2018). Conçue en partenariat avec ce musée, elle porte le même titre et se déclinera une troisième fois, encore cette année, au Kunstmuseum Reutlingen (Headbangers Ball – Alte Meister/Komödie). Dans l’édition strasbourgeoise, l’artiste (né en 1972, formé à Saint-Etienne, puis à Karlsruhe) et Julie Gandini, la commissaire, nous invitent à un cheminement vers les limbes dont le visiteur émerge pour revenir dans le siècle et sa brutalité.

Des œuvres récentes revendiquant la filiation des maîtres anciens accueillent le visiteur. Des thèmes récurrents de l’histoire de l’art : l’éternel féminin quelquefois à travers des idoles, le corps, l’arbre, le feu… Cavalières (2018) rappelle les scènes avec chevaux peintes par Gauguin aux Marquises, La Pisseuse (2017-18) la gravure éponyme de Rembrandt (1631) et la toile de Picasso (1965)… Si les compositions sont économes dans cette salle, le traitement est rugueux voire provocant dans les postures et la mise en scène. Les couleurs sont sourdes, étouffées, réveillées par des jaunes, des rouges, des blancs.

La polychromie se dissipe dans la deuxième salle au profit d’un noir et blanc articulé autour d’Homo Bulla (2011), une pièce rarement présentée, fruit de sa collaboration avec les maîtres verriers du Centre International d’Art Verrier (CIAV) de Meisenthal. Un assemblage de pièces soufflées gravées de personnages inspirés des danses macabres et de serpents en pâte de verre où fragilité et transparence sont accentuées par le noir des accrochages (acryliques blancs sur papier noir). Depuis que l’artiste a découvert cette technique, le travail du verre en fusion, ce matériau symbolise pour lui la vie.

La troisième salle regroupe une série d’autoportraits où le visage de l’artiste est constitué par des citations de ses maîtres : Delacroix, Goya, Picasso et son Guernica… Ces recompositions ne sont pas sans évoquer l’utilisation par Arcimboldo des fruits, légumes, fleurs, etc. Avec une tension expressionniste assumant, à la fois, ce hässlich que revendique Baselitz (une de ses références : il a travaillé à Berlin de 2003 à 2012), mais aussi le macabre des Memento mori puisque l’anatomie du crâne est toujours palpable.

Damien Deroubaix dit aimer les « techniques désuètes », le verre donc, mais aussi le bois tant en xylogravure qu’en support matière comme ces deux portes de grange (Melancholia, 2018) ou d’autres travaux de la quatrième salle. On y retrouve aussi son goût pour la mise en scène des mots. Ces Roots (2009) et Damage (2014) comme des appels du destin vers l’au-delà. Un espace lumineux et presque extérieur avant d’emprunter un couloir avec trois petites toiles.

Comme un boyau (il y aura le jumeau à la sortie) vers la chambre mortuaire d’un tombeau antique avec son plafond astronomique (Astralis, 2014). S’il en reprend la structure et sa dominante bleu nuit, le détail restitue plutôt la débandade terrestre avec le Sud de famine, des drapeaux, des corps tronqués… le dessin des constellations suggérant des runes. À la place du sarcophage, trône une chimère d’inspiration mésopotamienne (Ea, 2013) avec une tête de cobra et d’impressionnantes serres d’aigle où se love un ouroboros qui agrippent un drapé avec des squelettes de singe déféquant des billets de banque. Aux parois, The Artist (2015), un singe à la gorge ouverte reprenant la figure des écorchés, ou d’autres de ses motifs favoris : la seiche (Les Métamorphoses, 2018) et la chauve-souris aux ailes couturées d’yeux (Sueno, 2014). Un lieu utérin qui engendre le viatique matériel et spirituel de notre monde ?

Celui que découvrira le visiteur en pénétrant dans la dernière salle. Une immersion dans le siècle et sa violence avec la grande toile qui donne son titre à l’exposition : Headbangers Ball (2018). Sa fascination pour les danses macabres se mue ici en giration de dimension astrale comme celle des parousies qui brassent le bestiaire de nos quotidiens médiatiques avec fous, diables, pin-up, furies, Jihad, billets de banque… sans oublier la technologie avec ces téléphones et ces micros qui semblent bombarder singes et squelettes d’enfants. Quelques mots – l’esprit du temps – tentent de tirer un peu d’espoir de ces zones d’ombre.

Ses premiers travaux étaient surtout des peintures sur papier avec beaucoup de collages. L’occasion de juxtapositions qui permettaient de fabriquer des grands formats (Sick bizarre Defaced Creation, 2009). Depuis il conserve cette habitude de couper des fragments qui ne lui conviennent plus pour les réutiliser ailleurs (il travaille sur une dizaine d’œuvres en même temps). Si la peinture constitue l’essentiel de l’exposition, il crée dans ces vastes espaces des dialogues entre installations et toiles, juxtapose la déclinaison d’un même motif auquel il ne cesse de « revenir jusqu’à épuisement ». Ainsi : Ride the Wings of Death (2011) et My Journey to the Stars (2011).

Par un clin d’œil, il détourne/complète avec Putrefactio, (2017) le ready-made de Duchamp, son Porte-bouteilles (Égouttoir ; Séchoir à bouteilles ; Hérisson) en y installant des flacons soufflés et un ouroboros.

Sans oublier l’installation montée à l’extérieur du musée dont Julie estampille en majesté l’exposition de son titre : Porteur de lumière (2010). Lumière noire cependant puisqu’elle reprend les thèmes sombres : l’argent, les chefs suspendus, l’irruption des artefacts technologiques. Dont le châtaignier vitalisé par sa puissance génésique tente de se libérer ?

micros ronds-points

J’veux du soleil

de François Ruffin & Gilles Perret (2019)

#CINÉMA

documentaire tourné en décembre 2018, sorti en salle en février 2019 (France, 76 min)

Il y avait les micros-trottoirs, Ruffin propose les micros ronds-points. En six jours, les réalisateurs ne pouvaient guère faire mieux : un reportage militant au parfum de guinguette et fabriqué à l’emporte-pièce.

Dès le générique, Ruffin et Perret installent leur film dans le chromo : la Douce France chantée par Trenet (Nationale 7 sera pour un peu plus tard), des copies d’écran bleutées affichant les trames horizontales des tubes cathodiques avec des images de flics matraquant comme en mai 68.

Ruffin est dans le cadre. Souvent. Son camarade à la caméra le cherche, traque ses réactions. Il nous raconte son aventure, plaisante, cite les marques — celles des ZAC et des ronds-points que fréquente la France d’en bas. Celles des Gilets Jaunes quand ils en ont les moyens. Un touriste militant. Nostalgique de sa Nuit Debout ?

Heureusement il y a la parole de certains témoins. Poignants. Ils racontent leur galère. Celle qui surnage grâce à la générosité du patron, celle de la survie grâce aux cartes-cadeaux, celle d’une administration qui siphonne impitoyablement le moindre centime avec une inhumanité grandissante et que les sentences de Macron incarnent de façon glaçante. Car le montage appuie à cet endroit : la confrontation entre ces « élites » hors-sol prisonnières de leur écosystème discursif et le concret de ce peuple tangiblement installé dans l’absence de fric. Ce face-à-face d’une misère bien ancrée qui grâce à cette solidarité jaune fluo ne se cache plus et cette vie de nanti, avec ses formules assassines — le « pognon de dingue », « il suffit de traverser la rue… », etc. —, où tout, surtout l’argent, est facile, tisse l’abîme entre deux France. Cette fracture sociale* instrumentalisée par Chirac en 1995 (qui s’est considérablement creusée depuis) est maintenant bien visible et cela ne risque pas de changer avec cette génération start-up férue de comm’ où la politique n’est qu’un moyen parmi d’autre de « réussir ».

Mais nous sommes au cinéma, il faut cultiver l’optimisme et l’espoir. Si, par moments, une sincère fraternité est perceptible, elle est vite ramenée à la convivialité des merguez et des chansons (la bande-son est très autoritaire) avec Ruffin en copain pontifiant et le président comme tête de turc (avec son leitmotiv : qu’est-ce que tu me dirais si j’étais Macron ?) qui tire le film vers les brèves de comptoir (remonter les Champs Élysée en bulldozer…). À la fin, Marie, Gilet Jaune à Montpellier, montera à Paris avec Ruffin et enregistrera avec les musiciens du film la chanson du générique. C’est comme au loto (et dans Merci Patron !), il y a beaucoup de Gilets Jaunes et peu d’élus.

Ruffin avec son César pour Merci Patron ! et en farfadet médiatisé de l’Assemblée Nationale peut peut-être donner une audience à cette honte qui ne se cache plus. Mais d’autres avant lui l’ont fait (comme les Pinçon Charlot) et avec plus de profondeur, sauf que les médias sont réticents à donner la parole à ceux qui pointent l’énorme hiatus entre l’oligarchie politique, médiatique, économique et le peuple (en atteste aussi l’absence des médias de Crépuscule, le succès tout récent de Juan Branco). Et pour que leur fragile édifice tienne encore un peu, il faut que le spectacle (au sens de Debord) continue et Ruffin y contribue avec cette touchante saynète, un peu plus populo et guinguette que le tapis rouge de la Croisette ou que la fashion week.

Et si un rayon de soleil traverse le rideau de misère qui s’affiche sur les ronds-points, le grand ordonnateur reste le marché global. Qui ne fait pas grand cas de l’Humain !

* l’expression est de Marcel Gauchet

Un film de Gilles Perret et François Ruffin (76 min)

avec François Ruffin, Alain Lacoste, Corinne, Carine, Khaled, Rémi, Denis, Cindy, Marie…

et (malgré eux) Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, Marlène Schiappa

et les journalistes Jean-Michel Aphatie, Christophe Barbier, Yves Calvi, Emmanuel Lechypre

images : Gilles Perret, montage : Cécile Dubois,

musiques : Chales Trenet, Au p’tit bonheur, etc.

production : Les 400 Clous

Social Creature

de Tara Isabelle Burton

#LIVRE [n° 1061, mai]

aux Éditions du Seuil, mars 2019

(traduit de l’américain par Élodie Leplat)

Si Louise a peu de prise sur sa vie, Tara Isabelle Burton s’en empare avec une distance de biographe et nous la donne en pâture avec ses doutes et ses galères. Car Louise « foire » ! Régulièrement.

Louise est écrivain ratée. Même si elle n’a que trente ans (quelquefois elle dit vingt-six…), elle sait qu’en épuisant son temps et son énergie avec des boulots alimentaires et les transports pour passer de l’un à l’autre, c’est le destin de ratée qui l’emportera. Elle s’est fait une raison : nous sommes ce que nous sommes.

Jusqu’à sa rencontre avec Lavinia. Celle-ci l’a embauchée pour veiller sur sa sœur le temps d’une soirée. Mais la fête s’éternise jusqu’au petit matin. Lavinia paiera le temps passé bien sûr : Lavinia ne compte pas son argent. Lavinia veut aussi se revancher et l’invite pour sa prochaine sortie. Lavinia appartient à la jet-set new-yorkaise. Lavinia est dans son élément. Pas Louise. Pas encore. Louise comprend qu’il faut gagner sa place, qu’il faut « fournir sa part d’effort dans une fête ».

Lavinia adopte Louise. Avec les smartphones, les selfies s’accumulent et fixent les poses, les complicités. Une mise en scène/page/ligne de soi qui se poste sur les réseaux, fait rayonner la fête comme si les images en compensaient la vacuité. Avec son immédiateté – votre voisin de bar vous like dans la foulée – et sa porosité – une Second Life où l’avatar serait plus réel et pourrait même prendre un temps son autonomie…

Mais Louise sait qu’à un moment, elle va foirer. Et Lavinia aussi a ses secrets…

Un roman qui expose (comme un selfie) ce qui nous reste de civilisation ? « La seule chose à faire désormais c’est de ne pas être qui on est, et c’est la meilleure et la pire chose au monde. »

Le rire des bourreaux

de Klaus Theweleit

#LIVRE [n° 1061, mai]

aux Éditions du Seuil, mars 2019

(traduit de l’allemand par Christophe Lucchese)

Klaus Theweleit part du cinéma : le rire sadique du salaud – Henri Fonda avec ses yeux bleus – dans Il était une fois dans l’Ouest où Sergio Leone désamorce le mythe de la conquête de l’Ouest et en révèle peut-être la vraie nature. Un rire comme celui d’Anders Breivik rapporté par les témoins de la tuerie d’Utoya et prolongé par son attitude lors du procès.

L’auteur décline les crimes, surtout récents, de Utoya à Daech avec des détours par les nazis, les khmers rouges… et tente de dégager les convergences de ce goût du sang. Le rire qui l’ancre dans le corps et ponctue l’administration de la violence et de la mort, l’absence de regret lors des procès où l’idéologie n’est qu’un prétexte pour justifier les massacres (Radovan Karadžić au TPI), l’invocation d’une instance supérieure (dieu, la race…), la déshumanisation des victimes considérées comme une vermine à exterminer, enfin cette émulation entre les « deux facettes constitutives de l’acte tortionnaire : anéantir les suppliciés et vivifier les tortionnaires ». Car le passage à l’acte a un instrument : le corps. Celui-ci permet de dénouer la conscience des enfants soldats – un moyen aussi de surmonter l’horreur (agir et ne surtout pas penser) – avec le concours de la meute pour le muer en happening voire en plaisir. Collectif ?

Aujourd’hui, via les réseaux, les écrans peuvent banaliser ces glaçantes horreurs (les exécutions d’otages de l’EI) et amplifier leur visibilité (autrefois les snuff movies circulaient sous le manteau). Un moyen aussi de faire sauter à grande échelle le verrou moral, de glisser de l’individu au génocidaire comme avec hate radio (la radio des mille collines au Rwanda) : « une génération sans avenir, une masse musculaire indéfinissable qui s’était insensiblement transformée en une machine infernale ».

Mais l’auteur reste comme traumatisé par Breivik et en tire un schéma applicable aux kamikazes islamistes. Des idées simplistes et prolixes censément prophétiques, toujours alarmistes issues de copier-coller avec la volonté de faire des émules (« Internet est la mosquée des salafistes » selon l’imam berlinois Taha Sabrin) et d’assurer en même temps son self-branding. Car la vanité des tueurs n’a d’égale que leur barbarie : le passage à l’acte dopera leur audience médiatique à l’échelle planétaire et forgera dans le sang leur quart d’heure de célébrité vanté par Wharhol. Et puisque l’horreur est un si bon moyen d’y parvenir, notre société n’est-elle pas coresponsable de cette surenchère violente ?

Par tâtonnements et hors des sentiers psychiatriques (là aussi le revirement des experts au sujet de Breivik joue), le livre cherche des pistes d’explications à cette barbarie.

Pas forcément facile.

La révolte de l’auteur face aux horreurs qu’il relate (et que ravive régulièrement l’actualité) est en permanence sensible. Il précise à la fin de l’ouvrage qu’il s’agit d’une mise en forme d’articles. Cependant la gravité du sujet aurait mérité qu’il prenne le temps d’articuler plus nettement sa pensée…

bella terra incognita

La Divisione del Mondo

de Giovanni Legrenzi

#OPÉRA [n° 1060, avril]

représentation du 9 mars 2019 au Théâtre municipal, Colmar (Opéra national du Rhin)

Très belle proposition de l’Opéra national du Rhin : nous faire découvrir avec cet opéra de Legrenzi, l’un de ses plus réussi, ce répertoire de la seconde moitié du XVIIe. Une terra incognita puisque c’est la première française d’un ouvrage créé à Venise le 4 février 1675, il y a trois cent quarante-quatre ans ! L’ouverture d’une stimulante ligne dans la programmation des prochaines saisons ?

Le genre opéra naît à Ferrare autour de la Camerata de Bardi à la fin du XVIe siècle et trouve d’emblée une expression magistrale avec Monterverdi et son Orfeo (1607). La musique et le chant – avec le recitar cantando – sont omniprésents. Les voix sont naturelles (les castrats s’invitent pour les allégories : la Musica, la Speranza), il y a un enthousiasme collectif et festif avec des ensembles, des chœurs et des travestissements (à Venise, les ouvrages seront souvent créés lors du carnaval profitant de la liberté qu’il autorise). Avec les machines, c’est un spectacle pour tous les sens : opera. Avec Ulisse et surtout L’incoronazione di Poppea (1643), le travail vocal devient plus exigeant et, un siècle plus tard, l’école napolitaine surclasse la vénitienne avec l’opéra séria plus proche de la tragédie avec ses arias qui gagneront en ampleur donnant naissance au star-system de l’époque avec la concurrence des divas et divos.

Legrenzi s’inscrit au mitan de cette évolution. Les récitatifs collent à l’action, les airs restent courts, la distribution est pléthorique – pas moins de douze rôles – avec des duos, des ensembles qui assurent une dynamique théâtrale où la comédie s’invite avec une impertinence iconoclaste : Mars, Mercure et Apollon sont distribués à des castrats selon cette tradition vénitienne des guerriers effiminati qui pointe la fragilité du mâle plus préoccupé par ses sentiments et le sexe que les combats.

Si le livret est touffu, la mise en scène de Jetske Mijnssen dégage une trame facilement lisible. Au lever de rideau, les dieux sérieusement éméchés se muent dès l’irruption de Vénus en loup de Tex Avery. S’ensuivra un jeu de chaises musicales où les couples établis de l’Olympe se réassortissent, la jalousie de Junon imposant à Jupiter de chasser la belle dévergondée. Par ses manœuvres, Vénus parvient à réintégrer l’Olympe et lors du lieto fino les dieux, oubliant leurs nouveaux engagements, retrouvent leur instinct de loups lubriques.

Le décor unique d’Herbert Murauer est dominé par la monumentale Léda (mère d’Hélène dont l’enlèvement provoque la guerre de Troie et la sanglante crise dynastique des Atrides) de Véronèse : une salle de réception avec deux vastes escaliers menant aux divers appartements. Les costumes d’inspiration contemporaine de Julia Katharina Berndt tirent plutôt les rôles vers la caricature que la noblesse des sentiments qui reste perceptible malgré la débauche.

Musicalement l’OnR et Christophe Rousset réussissent la prouesse de réunir une distribution remarquable dans tous les rôles. La trame met en lumière les plus agissants. Le très fin Jupiter de Carlo Allemano qui doit rassurer l’intense Junon de Julie Boulianne et arbitrer les querelles de sa légitime avec la belle Vénus de Sophie Junker. Celle-ci bénéficie du duo particulièrement émouvant avec Mars (Christopher Lowrey), et ouvre le IIIe acte avec sa plainte : Lumi potete piangere, seul air à s’inviter quelquefois dans les récitals. Tous les chanteurs mériteraient d’être cités et peuvent exprimer leur musicalité puisque l’œuvre compte près de quatre-vingts airs.

L’orchestre Les Talens Lyriques avec un continuo très fourni impose unité et allant à l’ouvrage. Ses couleurs chatoyantes – les cornets à bouquins ! – contribuent à plonger le spectateur dans cet univers si lointain et pourtant si proche.

la fabrique de la modernité

Le jeune PICASSO – Périodes bleue et rose

#EXPOSITION [n° 1059, mars]

Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 3 février au 26 mai 2019

Schliemann, inventeur visionnaire & controversé

Mycènes, le fabuleux univers d’Agamemnon

#EXPOSITION [n° 1058, février]

Karlsruhe, Schloss : Badisches Landesmuseum du 1 décembre 2018 au 2 juin 2019

catalogue en allemand (392 p.)

L’exposition s’ouvre avec la porte des lions (en fac-similé) et l’ombre tutélaire d’Heinrich Schliemann qui l’a mis à jour en 1874. C’est un homme d’affaires surdoué, polyglotte (il parle une dizaine de langues), né en 1822. Commis d’épicier à 14 ans, il amassera une fortune considérable sachant notamment profiter de la ruée vers l’or quand il s’installe comme banquier aux États-Unis. Parallèlement il entame des études d’archéologie et obtient en 1869 à la fois son doctorat en philosophie et la nationalité américaine.

Un séjour à Rome en 1866 et surtout une visite des fouilles de Pompéi le bouleversent et ravivent la fascination que suscitaient les récits de son père inspirés de ceux d’Homère avec tous ces personnages considérés à l’époque comme historiques. Fortune faite, il la consacrera à ce rêve d’enfant : retrouver les traces et les sépultures de ces héros mythiques. Quand il découvre le « Trésor de Priam » (le site historique de Troie) en 1873, il acquiert une renommée internationale. En délicatesse avec les autorités turques qui l’accusent « d’exporter » les trésors qu’il trouve, il s’installe en Grèce où, se fiant à Pausanias, il met à jour Mycènes et le célèbre masque en or d’Agamemnon (1876), les sites d’Orchomène en 1880 et de Tirynthe en 1884. Tous appartiennent à la culture mycénienne qui est la première grande civilisation du continent européen.

Fille de la civilisation minoenne (Crète), Mycènes la supplantera au XIVe siècle av. J.-C. durant sa période palatiale où elle atteint son apogée alors que la Crète peine à se relever de l’éruption du Santorin voisin. Mais les échanges vont bien au-delà, en attestent les influences et les matériaux utilisés comme l’ambre de la mer du Nord, l’ivoire, l’électrum, ainsi que les mentions notamment dans les tablettes égyptiennes ou crétoises. Son extinction reste mystérieuse. Un épuisement des ressources conjugué à des tremblements de terre ayant déplacé les sources d’eau ? Un gigantesque incendie peut-être lié aux raids de nouvelles populations ? L’effondrement interne d’une administration incapable de surmonter les crises ?

L’exposition de Karlsruhe présente quatre cent trente objets datant du XVIe au XIe siècle avant J.-C. et issus de cette première civilisation de Grèce continentale. Elle couvre l’ensemble de la recherche, des premières découvertes de Schliemann aux dernières fouilles notamment la tombe du guerrier griffon découverte intacte à Pylos en mai 2015. Elle a été élaborée en coopération avec le ministère grec de la Culture et des Sports de et l’expertise du Centre d’études anciennes de l’Université de Heidelberg. Les pièces témoignent d’une grande inventivité de conception et d’un savoir-faire particulièrement raffiné. Beaucoup sont prêtées par les plus importants musées hellènes et certaines n’avaient jamais quitté le pays. Une salle est dédiée à la reconstitution d’un mégaron (salle du trône) qui était le lieu du pouvoir dans la cité.

Si le vernaculaire a quasiment disparu, ce sont les sépultures et le mobilier funéraire accompagnant les défunts qui portent témoignage de cette culture. De nombreuses poteries, aussi bien des récipients – cratères, amphores rituelles, cruches quelquefois combinés avec des becs multiples, aux poignées zoomorphes (souvent le taureau) –, que des Kourotrophos (déesses mères), des idoles ou des tablettes de Linéaire B (forme archaïque du grec ancien). La plupart sont peintes de motifs abstraits ou d’animaux marins : poulpes (octopus), dauphins… L’abondance et la qualité de l’orfèvrerie impressionnent – « riche en or » était le nom familier donné à Mycènes par les contemporains – avec des bijoux que portaient aussi les hommes, les masques funéraires ou des décorations de casque. Sans oublier bien sûr les nombreuses armes en bronze.

Si les attributions de Schliemann (Agamemnon, Nestor…) sont contestables (la datation des pièces est antérieure aux Atrides de l’Illiade), il incarnait cette aspiration des capitaines d’industries à se revendiquer en héritiers de ces héros mythiques et de leur civilisation. Outre son flair d’archéologue, il avait aussi le talent pour transformer ses découvertes en événements médiatiques comme l’atteste la presse contemporaine présentée en fin de parcours.