Une année 2021 toujours aussi chahutée par les restrictions liées à la pandémie : black-out sur les lieux culturels jusqu’au 19 mai… Quelques captations diffusées sur les plateformes…

Dernier numéro papier de l’Hebdoscope : 1075, décembre 2021.

une sélection d’articles parus en 2021 dans le mensuel culturel

#LIVRES : Homo Domesticus (J. C. Scott), Ce sont des bateaux que l’on regarde partir (C. Fourvel)

#CINÉMA : Ma chambre syrienne (H. Alhamwi)

#EXPOSITIONS :

| Kunstmuseum Basel : Camille Pissarro / Kara Walker

| Bestĭa (Musée Würth), Michel Cornu (atelier d’artiste), Goya (Beyeler), Des herbes folles (Ceaac, Strasbourg), La Marseillaise (MAMCS, Strasbourg), Pierre Muckensturm (Malraux, Colmar), Yan Pei-Ming (Unterlinden, Colmar), Pierre Soulages (Burda, Baden-Baden), Raymond-Émile Waydelich (résidence à Colmar)

#SPECTACLES VIVANTS :

Au salon du maire de Dietrich (C. Dutilleul, Parlement de Musique), La nuit juste avant les forêts (B.M. Koltès/M. Cruciani), Love Cycle, Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart (S. Eyal & G. Behar), Créer aujourd’hui (Ballet de l’Opéra de Paris)

εphεmεrides 2026 • 2025 • 2024 • 2023 • 2022 • 2020 • 2019 • 2018 • avant

l’Animal en majesté

Bestĭa au musée Würth, Erstein

#EXPOSITION [n° 1075, décembre]

Erstein, Musée Würth du 7 novembre 2021 au 7 septembre 2022

en partenariat avec le musée zoologique de Strasbourg

catalogue « Menagerie, Tierschau aus der Sammlung Würth » en allemand avec livret de traduction en français (302 p.)

Faisant suite à « L’Appel de la forêt. Arbres et forêts » (2012-2014) et « De la tête aux pieds. La figure humaine » (2017-2018), le musée Würth propose le troisième volet du cycle consacré par la Fondation à la Nature : « Bestĭa. Les animaux dans la collection Würth ». Le projet initial Menagerie (2013) a été repensé pour Erstein en partenariat avec le musée zoologique de Strasbourg qui offre ainsi une visibilité à ses collections au public de l’art contemporain. Les supports et les cimaises sont en carton triple canné recyclable (généreux partenariat de DS Smith à Kunheim) : un choix d’écoconception pour la scénographie en cohérence avec la thématique.

Trônant dans le hall, le Larger Thinker on Computer (2003) de Barry Flanagan – un lapin en penseur de Rodin assis sur un écran cathodique – toise le visiteur. L’œuvre renvoie d’emblée à la place ambiguë qu’occupe l’animal dans notre société, incarnation métaphorique de notre prétendue omniscience minée par le doute. L’époque n’est plus à l’exotisme et au goût du savoir des cabinets de curiosité. De nos jours, « l’homme est le seul animal susceptible de mal : l’ani-Mal » comme le décrit le philosophe Mehdi Belhaj Kacem et l’exposition décline volontiers ce biais de la domestication, du potentiel de futur produit manufacturé ou, au contraire, de miroir anthropomorphisé, de sujet fantasmatique.

Claire Hirner, la commissaire, a sélectionné 50 grands formats de la collection Würth postérieurs à 1980 (pour la plupart) et, avec Élisabeth Ludes-Fraulob, sa collègue du musée zoologique, 60 spécimens (qui remplacent l’essentiel des sculptures de l’exposition initiale), un ours et un yack pour les plus spectaculaires. Le parcours progresse dans quatre grands ensembles chacun étant centré sur un des éléments : air et terre, puis eau et feu. De ce dialogue des regards clinique et artistique sur l’animal naît le sentiment de parcourir la Création en approchant à les toucher les animaux naturalisés (seuls les plus petits – oiseaux, insectes – sont sous verre), les accrochages voisins renvoyant souvent l’écho du péché originel : le destin peu enviable que l’Homme réserve à ces créatures.

Mais la poésie s’invite d’entrée avec l’aérien dialogue de Vögel (1964) de Gerhard Richter avec les belles photos de Nathalie Savey (prêt du Frac). Les ailes chamarrées des papillons s’imposent comme œuvres d’art à part entière et plus loin le vif-argent des scarabées voisine avec leur mortuaire mise en majesté par Yann Fabre (Queue, 1999, prêt du Frac). S’il n’y a pas de natures mortes, les animaux sauvages côtoient les domestiques et les bêtes d’élevage – futur aliment… L’humour et le mimétisme sont de la partie avec Tomi Ungerer ou Peter Sengl dont les singes folâtrent autour d’un piano (Erweiterung des Affezone, 2012) sous le regard d’un ouistiti et d’un chimpanzé qui nous dévisagent, humains si humains. Le feu élargit la réflexion vers le fantastique : La bestia (1993) de Sergio Hernandez ou AR Penck, Ray Smith et, dans la dernière salle où s’affrontent un cobra et une mangouste, Francisco Toledo illustrant la zoologie fantastique de Jorge Luis Borges (Zoología fantástica, 1983).

En mai 2020, chacun a pu constater à quel point la nature épargnée par l’affairement des humains confinés s’était réapproprié ses territoires, imposait un temps étale d’une massive sérénité et pourtant incroyablement fécond. Apolline Grivelet interroge cette faculté et notre gestion productiviste de ces machines biologiques (Marie Rouanet la décrit de façon glaçante dans ses Mauvaises nouvelles de la chair, 2008). Son Projet Eumélanine prolonge l’exposition dans les jardins du musée où un poulailler suspendu noirci par le feu contraste avec la lumineuse débâcle mordorée de l’automne. Quatre poules d’une lignée développée par l’artiste s’y ébattent et font partie intégrante de l’œuvre. Un courant dont la démarche créative consiste à élaborer un support permettant à l’aléatoire naturel de s’épanouir, de déployer son énergie et son altérité (tels Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger avec Schatz & Jardin à Sélestat dans le jardin du Frac qui prête certaines pièces).

L’animal en majesté et aussi en vif ! D’ailleurs la première représentation artistique était un animal. N’était-ce pas déjà un aveu de faiblesse anticipant la question de J. M. Coetzee : Comprenons-nous vraiment mieux le monde que ne le font les animaux ?

entre sédition et récupération

Paris, Musée d’Orsay – Dépôt du musée des Beaux-Arts de Dijon

La Marseillaise au MAMCS

#EXPOSITION [n° 1075, décembre]

Strasbourg, Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) du 5 novembre 2021 au 20 février 2022, catalogue (220 p., 25 €)

#MUSIQUE : concert du 9 novembre au palais Rohan

Il y a l’icône, le chant de guerre pour l’armée du Rhin (1792) repris par les fédérés marseillais, puis le tableau bien plus tardif de Pils (1849) qui sédimente un mythe avec un Rouget De L’Isle bleu blanc rouge entre chant et harangue, enfin la consécration de 1879 comme hymne national. En regard, il y a un cheminement complexe chahuté par les enjeux et les partis. L’exposition du Mamcs documente jusqu’à nos jours ce parcours fait de sang, de larmes, d’instrumentalisation et de surenchère.

Le moulage (de Pouzadoux) du Génie de la Patrie de Rude très vite baptisé la Marseillaise accueille le visiteur : une gigantesque et mâle femelle avec une cotte en écaille de dragon et un griffon vociférant agrippé à son bonnet phrygien. Avec un front plissé par la tension guerrière et un regard halluciné, elle profère vers ses troupes une énergie primaire. Le contexte de 1792 est posé, les premières salles le documentent : des armes, des uniformes, des batailles avec des flots de sang, des morts – l’affrontement violent d’une jeune république cernée par des monarchies solidaires et endogames. Une violence inhérente à l’époque (?) que les œuvres contemporaines de Goya restituent avec une terrible puissance (visibles à Beyeler presque aux mêmes dates). Un tragique que saisit Rodin avec les corps nus de La Défense (1879) : confrontée au cadavre sur son giron, le cri de la femme hésite entre douleur et colère. Suit la construction du mythe : l’hagiographie des nombreuses représentations de Rouget De L’Isle que sédimente celle d’Isidore Pils confrontée au parcours tortueux de ce chant ballotté entre les circonstances et les censeurs.

Le dernier monarque, Napoléon III tombe en 1870. En 1879, la IIIe République consacre ce chant antimonarchiste en hymne. L’ambiguïté de son esprit n’est pas levée pour autant comme le pointe Pierre Nora : « Lentement, mais sûrement, La Marseillaise passe de gauche à droite, pour devenir le chant d’orgueil national à l’ère de l’impérialisme triomphant ».

Commence une autre histoire symbolique fabriquée autour de la volonté d’incarner un consensus et une fierté nationale. Mais le potentiel de révolte demeure (face à l’occupant nazi, aux attentats de 2015…) même à l’international (Tiananmen en 1989), car la Marseillaise reste ancrée dans cet élan révolutionnaire de 1792 capable de fédérer le collectif contre un pouvoir pyramidal et despotique.

Le catalogue restitue finement cet itinéraire et restera un ouvrage de référence.

Au salon du maire de Dietrich,

la salle du synode (palais Rohan) investie par le Parlement de Musique ce 9 novembre. Un concert inspiré d’une possible soirée entre notables qui se retrouvent pour musiquer, faire honneur à des compositeurs locaux (Pleyel, Edelmann, Krumpholtz) ou de passage à Strasbourg en cette fin XVIIIe (Grétry, Righini, Haydn, Dalayrac, Monsigny, Gluck, Mozart) – huit pièces sont issues du Fonds patrimonial strasbourgeois. Cinq mouvements de sonate s’invitent entre les airs notamment cet allegro de Haydn (Hob XV : 32) pour violon (Stéphanie Pfister) et pianoforte (Aline Zylberajch) interprété avec l’ivresse d’une course à l’abîme.

L’entame du récital est énergique : un chant patriotique de Pleyel qui, même s’il ne dure que deux minutes, renvoie aux accents guerriers de Rude et trouble tant il est porté par la grâce de Coline Dutilleul et son soyeux timbre de mezzo.

Le patriotisme restera discret dans les autres pièces qui tournent plutôt autour des tourments amoureux et, bien que modérément virtuoses, sollicitent toute la tessiture. Lamento, romances, berceuse… c’est toujours très beau ce que fait la chanteuse avec ces airs sans prétention ciselant avec un soin attentif leur délicate broderie, s’autorisant une pointe d’effronterie à la Despina, engageant au besoin sa voix d’opéra.

Avec celui d’Orphée – la musique de Gluck, remarquablement articulée au texte, déploie la tragédie avec une rare économie : harpe (Marie Bournisien) et violon, le pianoforte saupoudrant à peine quelques touches –, la chanteuse se permet de tendre la généreuse ampleur de son instrument toujours superbement modulé, l’achevant en émouvant morendo.

Pas de Marseillaise en bis, mais La romance du Chevrier (Jean-Paul-Égide Martini, 1789). L’enthousiasme communicatif des quatre musiciennes exalte la mélancolique poésie de cet air qui a lui aussi traversé les siècles : Plaisir d’amour ne dure qu’un moment, Chagrin d’amour…

l’œil vers les chimères

Goya à Beyeler

#EXPOSITION [n° 1075, décembre]

Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 10 octobre 2021 au 23 janvier 2022

catalogue en allemand, anglais, espagnol

L’exposition de Beyeler est la première de cette ampleur consacrée à Goya hors d’Espagne : 75 toiles dont les plus connus, 50 gravures issues des Caprices et des Désastres de la Guerre, 50 feuillets tirés de ses carnets à dessins. Une plongée hallucinatoire dans l’univers du peintre, mais aussi dans la cruauté de cette époque que le geste pictural rend palpable.

Parmi les toiles, beaucoup de portraits, souvent en pied, en uniforme, en représentation – Goya (1746–1828) est Premier Peintre de la Chambre du Roi à partir de 1789. L’officiel s’expose, s’affiche avec la cascade des tissus, le hiératisme des crinolines, la sophistication des coiffes, la chamarrure des uniformes, les dorures des armes. Une touche délicate, d’impalpables filets de peinture comme saupoudrés restituent le détail des nœuds, des rubans, des drapés, des ourlets, des bijoux, le velouté des broderies, le vaporeux des dentelles. Cet apparat des tenues sangle les corps. Mais c’est la galerie des regards qui happe le visiteur, la vie surgit de ces yeux, de ces visages qui émergent du costume empesé et se livrent comme surpris entre deux portes, en suspension entre deux obligations protocolaires comme La familia de Carlos IV (1800-01). De ces gens d’influence, le peintre préserve la part vivante étouffée par le souci des apparences. Si nous les croisions dans la rue, nous ne les reconnaîtrions pas seulement à leurs traits, mais à ce qu’ils sont et que le talent du peintre rend avec pénétration.

Quand les aléas de l’époque allègent les commandes, il continue à cultiver cet art du portrait avec des familiers ou les fameuses Majas, seules – La Maja desnuda (1790-1800), La Maja vestida (1802-05) dont la pose et le vêtement évoquent les ailes d’un papillon – ou en compagnie – Las Majas en el balcón (1808 – 14) ou Maja y Celestina al balcón (1808-12). Toujours il préserve cette proximité et ces regards vibrants qui fixent le visiteur.

Regards sur le spectateur ? Sur le monde ? Goya a sa réponse. Los Caprichos d’abord et leur impitoyable pessimisme sur la nature humaine qui se débat avec ses instincts les plus sombres – vanité, bassesse, cruauté. Mais aussi dans sa peinture moins institutionnelle avec la déréliction des corps (Las Viejas, 1808-10) ou l’horreur des « lieux de perdition » – repaires de bandits, prisons, asiles d’aliénés –, quand ce ne sont pas des scènes de crimes : cannibalisme, viols, tortures, exécutions ! En déclinaison hallucinée, ses chimères hantent autant le ciel tourmenté du Sabbat de sorcières (El Aquelarreque, huile sur toile, c. 1798) que celui d’Il sueño de la razon produce monstruos, frontispice des Caprices (eau-forte et aquatinte, 1789).

La barbare réalité rattrapera ces chimères avec l’invasion des troupes françaises en 1808 et la brutalité de la répression des mouvements de résistance. Il en restituera la violence avec des toiles historiques La Carga de los Mamelucos (1814) et El Tres de Mayo (1814) ou sa série de gravures : Los Désastres de la Guerra (1810-15). Une puissance évocatrice et une âpreté à en donner la chair de poule qu’il préserve quand il s’empare des corridas ou les installe dans sa propre maison avec les Pinturas negras notamment Saturno devorando a su hijo (1819-23).

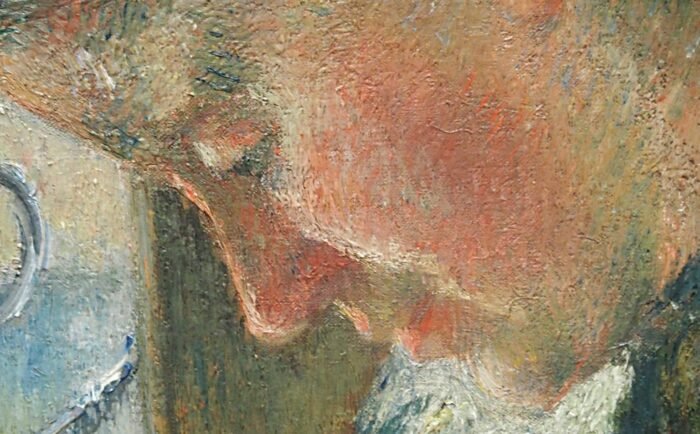

De graves problèmes de santé en 1793 dont il gardera une surdité, l’amènent à prendre ses distances avec les dessins de tapisserie (ses premiers engagements auprès de la cour) au profit d’une intense activité de graveur – eau-forte et aquatinte, technique qu’il perfectionnera. Durant ces années qui ouvrent le XIXe siècle et esquissent une société bourgeoise et industrielle, les artistes commencent à s’émanciper de leurs commanditaires, et Goya affirme son indépendance par le choix des sujets et le traitement stylistique devenant ainsi un des peintres les plus novateurs. Se méfiant de la Restauration absolutiste, il s’exilera à Bordeaux (1824) où il s’offrira de nouvelles libertés. Ses Majas au balcon inspireront Manet, mais dès 1800, Goya ouvre en grand les pistes vers les Impressionnistes (Portrait de Doña Antonia Zárate, 1805 ou La lechera de Burdeos, c. 1826) : les denses aplats pour la peau, sa touche virevoltante pour les tissus constellés de blancs iridescents comme le traitement du décor et des fonds. Ces arrière-plans qui dissimulent la cruauté des monstres et les chimères !

exorciser l’absolue solitude

La nuit juste avant les forêts

de Bernard-Marie Koltès

#THÉÂTRE [n° 1075, décembre]

représentation du samedi 9 octobre à la Comédie de Colmar

Un vaste espace en déshérence – parking souterrain sans voiture, ancienne usine sans machine –, cette obsolescence qui s’acharne à fabriquer une solitude absolue coulée dans le béton. Deux touffes d’herbes folles indiquent que la Vie n’a pas totalement disparu. Elle surgit avec le comédien Jean-Christophe Folly et le texte de Bernard-Marie Koltès. Un soliloque, l’absolu théâtre voulu par le metteur en scène, Matthieu Cruciani, car il n’y a ni artifice, ni accessoires, à peine une craie, une cigarette et ces couches de vêtements dont le personnage se dépouille et qu’il re-vêtira…

L’homme s’adresse à cet inconnu croisé là, invisible. Il reste dans la bienséance : demander abri n’est pas si anodin. Le corps reste discipliné. Jean-Christophe Folly installe ce passant, cet interlocuteur. Il s’avérera collectif, c’est le public, mais interpellé dans son intimité, son empathie, sur sa capacité à faire reliance (pas cette insolente complicité de la commedia dell’arte). Passées ces premières mesures, il se livre, donne son souffle à la partition de Koltès. Les mains emportent le corps comme s’il tentait d’attraper le ciel, les mots élargissent cette âme au monde et l’ouvrent à l’altérité, au rêve aussi.

La pièce est de 1977, son utopie d’un syndicat international est un peu datée. La globalisation – cette internationale du pognon – a pris la main depuis. Grâce à la malveillance médiatique, elle désactive les mobilisations : Nuit Debout en 2016, ce cri des working poor que furent au début les Gilets Jaunes (discrète allusion avec une couche du costume) et, avec la pandémie, elle nous voue à cette glaçante inhumanité…

Ses mots à lui exhortent à cette inconditionnelle compassion pour faire humanité, être humanité, un préalable indispensable au faire société. Et l’acteur les porte, les scande. Dans ses élans, cet amour rugit, se déverse. Ses bras embrassent les colonnes de béton, ces fantômes de compagnie des raqués. Le mot de Koltès pour éviter la distance bureaucratique du SDF ou le méprisant clochard, car les mots aussi sont dangereux, sonnent trop souvent comme une condamnation.

Depuis cette matière noire que sculptent les lumières de Kelig Le Bars dressant autant l’ombre des carceri de Piranèse que la béance des trous noirs, il nous lance des camarades pour reconstituer cette fraternité, car « Tout le monde est passé de l’autre côté ». Il nous dit sa compassion pour les prostituées – rares femmes ayant un regard vers lui, pauvre hère en solitude, étranger aussi. Cependant il s’empresse de mettre à distance cette tendresse, craignant d’être englouti par un trop d’amour. Avec la musique de Carla Pallone, un parfum d’Umebayashi (BO d’In the Mood for Love) se lève sur ces stances et suggère ce fantôme d’amour aussi insaisissable qu’absolu.

La pièce s’achève avec deux mots incantatoires. Pluie, cette malédiction bien matérielle des sans feu ni lieu, cette implacable victoire du froid et de l’isolement. Une pluie omniprésente comme des pleurs, mais qui est aussi eau lustrale. Et mama, cri qui renvoie à l’appel de l’Enfant de Ravel/Colette pour chasser les sortilèges. Mais pour cet homme, pour Koltès, l’enfance est échue. Dans ce monde qui se revendique adulte, un mot ne suffit plus pour désactiver les maléfiques sortilèges.

scénographie de Nicolas Marie, costumes de Marie La Rocca

sur un plateau ardent

Love Cycle, Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart

#DANSE [édition numérique semaine 40]

représentation du vendredi 1er octobre à 20 h à La Filature, Mulhouse

Trois femmes, trois hommes, des justaucorps chair décorés d’un graphisme évoquant un délicat tatouage avec un gros cœur rouge incendiant la poitrine (Maria Grazia Chiuri). Une musique de club (Ori Lichtik), une grande partie des rencontres amoureuses se faisant là. Une lumière sourde (Alon Cohen) qui sculpte ces corps pâles, les bascule d’une atmosphère à l’autre.

Des corps en tension enfiévrée, en déséquilibre – l’amour est si fragile –, se déplacent sur des demi-pointes. Des codes s’expriment dans la mécanique rythmée des rituels amoureux – celle des conventions –, avec accroche, accord, désaccord transcendés, amplifiés, détournés par le geste et, toujours, le frémissement, la vibration du singulier. Chaque danseur affleure du groupe, creuse sa marque avec ses manières de faune, un tic compulsif, son tremblement du chef, des caresses d’autoérotisme… Des corps privés de paroles, de ces mots qui masquent et tempèrent les élans. Ici l’absence de l’autre est criante, le corps devient appel, quête et trouve rarement ou si fugacement. Il s’éploie sur l’organisme – ce « il faut bien que le corps exulte » de Brel – et s’offre des instants de grâce où les êtres s’éprouvent, se frôlent, se joignent. Instants fragiles, volés à la meute qui réingère bien vite ces individualités : prolonger l’intime serait trahison.

Une grâce scandée, chahutée, barbare par moments, en radieuse suspension plus rarement : l’amour est denrée rare comme les « pas de deux ».

Chez Sharon Eyal et Gai Behar, les corps deviennent le cœur battant d’une cartographie qui enfle et se contracte sur un plateau ardent qui les éloigne, les rapproche en un entêtant ostinato. Un changement de lumière bouscule et relance la scansion d’une violence contenue tel le flux, le reflux de ce corps collectif : une meute silencieuse armée de son souffle, de ses membres, de ses têtes, de son sang, de son énergie et qui dévore les individualités pour exister.

À la fin : rideau. Et un regret : que ça s’arrête !

La petite salle de la Filature magnifie cette explosive proximité des danseurs et du public. Standing ovation ce soir-là et même enthousiasme l’avant-veille pour Love Chapter 2 à en croire Benoît André, directeur de la maison.

avec Clyde Emmanuel Archer, Darren Devaney, Guido Dutilh, Alice Godfrey, Rebecca Hytting, Keren Lurie Pardes de la Cie L-E-V

solaire humanité

Camille Pissarro, l’atelier de la modernité

#EXPOSITION [n° 1074, octobre-novembre]

Bâle, Kunstmuseum Basel – Neubau du 4 septembre 2021 au 23 janvier 2022

commissaires : Josef Helfenstein & Christophe Duvivier, catalogue en allemand ou en anglais

Pissarro (1830–1903) était autodidacte. Pour lui, ce fut à la fois un défi et une chance qui aiguisèrent sa curiosité ainsi qu’une grande qualité d’écoute : assimiler la technique, mais aussi comprendre la démarche, identifier la singularité de ses confrères. À son arrivée en France, il fut à bonne école – celle de Barbizon dont les membres quittaient l’atelier pour peindre sur le motif –, proche notamment de Corot dont il se revendiquait parfois le disciple. Instinctivement il s’est engagé pour défendre l’originalité et les propositions novatrices marginalisées par l’Académie et son Salon. Très volontiers, il expérimentait, innovait comme en gravure avec Degas et l’américaine Marie Cassat.

Christophe Duvivier, directeur des musées de Pontoise et co-commissaire de l’exposition, a visiblement beaucoup d’affection pour ce peintre, sa démarche. Il raconte avec gourmandise son itinéraire, son implication dans les groupes successifs : impressionnistes – « C’est lui, oui, le premier impressionniste. » proclamait Paul Cezanne (Conversations avec Cezanne) –, puis néo-impressionnistes notamment le pointilliste Seurat. Il relève aussi son exigence – il prend ses distances quand ces derniers cessent d’aller sur le motif pour peindre en atelier et appliquent trop systématiquement leurs théories dans leurs œuvres – et sa capacité de remise en cause quand sur le tard il entreprend des séries. Il évoque sa vigilance à la cause sociale, sa fréquentation des anarchistes et de leurs écrits, sa vie loin des mondanités – deux photos le montrent en sabots devant son chevalet – et son jardin à Éragny-sur-Epte qui était aussi à vocation vivrière loin du spectaculaire geste esthétique de Monet à Giverny.

L’histoire retient surtout son très admiratif soutien à Cezanne, son cadet de neuf ans, qu’il fut le premier à promouvoir, vantant son originalité tout en cultivant un compagnonnage artistique d’une dizaine d’années (1872-1881). Une émulation créative où chacun tentait d’accéder à la quintessence de son art.

Toute sa vie, Pissarro est resté fidèle aux exigences qui fondaient l’impressionnisme : des sujets ordinaires voire triviaux et l’affirmation du geste du peintre. Ses toiles sont habitées au sens propre et figuré car il est toujours resté proche des petites gens. Rares sont celles où il n’y a pas un ou plusieurs personnages à leur labeur. Son pinceau creuse les échines, celles des femmes surtout, courbées, brisées par l’effort imposé par les tâches agricoles qui cassent les corps [Les Glaneuses, 1889]. Quand il resserre le cadre, il capte les regards, leur intensité hantée par le doute [Félix Pissarro portant un béret rouge, 1881]. Très loin des fêtards du Moulin de la Galette, de l’hédonisme des promeneurs ou des baigneurs des bords de Marne ou de Seine. Si le regard qu’il pose sur les corps rappelle Degas, il est toujours empli de compassion pour ces classes laborieuses alors que celui de son confrère sur le corps animal des danseuses est plus clinique.

Quand la toile englobe tout le paysage, il restitue sa puissance tellurique en creusant les ombres ou brassant les aplats de neige [Chemin de Creux, Louveciennes, neige, 1872], mais toujours y inscrit un corps qui modestement le façonne, le domestique comme depuis des générations : une tache pour le visage, une autre pour le fichu, une plus longue pour le corps esquissent de minuscules silhouettes. Sur le tard, il saisit la foule des travailleurs, petites fourmis qui font tourner la machinerie industrielle dans les vues des ports de Rouen ou du Havre [L’anse des Pilotes et le brise-lames Est, Le Havre, après-midi, temps ensoleillé, 1903] qui font écho au védutisme vénitien (Guardi, Canaletto, Bellotto). Mais chez Pissarro, ce ne sont pas des souvenirs touristiques comme chez les Italiens (sans doute qu’il y a un peu de nostalgie au Havre où il a débarqué en 1855). Les corps à l’ouvrage sont le sujet des tableaux et Pissarro joue sur le fourmillement de la matière, des ombres comme si toute sa vie, il avait fait du documentaire sans jamais céder aux sirènes de la fiction. Une trajectoire d’une solaire humanité !

no pentimento

Michel Cornu

#ATELIER D’ARTISTE [édition numérique semaine 40]

tournages dans l’atelier de l’artiste et entretien avec Rémy Bucciali à Colmar, été 2021

En gravure pas de repentir, no pentimento…

Été studieux et créatif pour l’artiste colmarien Michel Cornu. Encres de Chine, pastels, fusains, gravures sur bois et une grande pointe sèche : deux plaques imprimées pleine page.

Des moments partagés devant ma caméra :

texte de la voix off :

pentimento

repentir : en peinture, recouvrir une partie du tableau pour modifier la toile en profondeur

pour Michel Cornu,

le repentir est un outil

gratter, poncer, gommer

puis couvrir, lisser, répartir, disperser

le fantôme de chaque strate demeure

discret, délicat

en infusion vers la couche qui le recouvre

irradiant vers la surface

préservant l’essence du souvenir

la toile advient quand Michel arrête

pose les outils

dresse la toile dans l’atelier

l’impose dans l’espace

finalement la toile s’impose

par son évidence, son accomplissement

le combat n’est pas fini

il recommence sur une autre toile, un autre papier

en gravure

pas de repentir

no pentimento

American Nightmare

Kara Walker

A Black Hole Is Everything a Star Longs to Be

#EXPOSITION [n° 1073, juillet-août]

Bâle, Kunstmuseum Basel – Neubau du 05 juin au 26 septembre 2021

commissaire : Anita Haldemann

catalogue toilé en anglais ou en allemand sous la direction de la commissaire (400 p.)

La peinture est une tradition blanche et masculine à laquelle Kara Walker n’a pas le sentiment d’appartenir. C’est donc 600 dessins (mais aussi écritures, pages annotées, découpages, collages, etc.), beaucoup étant exhumés de ses archives, que nous présente l’artiste. Des travaux ancrés dans l’histoire, celle de la communauté noire comme celle de l’art. L’exposition, la première en Suisse de cette artiste noire américaine de 52 ans, a été initiée dès 2018 par la commissaire Anita Haldemann, directrice du Kupferstichkabinett du Kunstmuseum qui possède 38 de ses œuvres. Avec un calendrier bouleversé par la pandémie et surtout le mouvement Black Lives Matter, il a juste un an, l’évènement prend une saveur toute particulière.

Cauchemar ? D’emblée, le visiteur est saisi par la barbarie de son univers : lynchages, viols, sévices, humiliations… La violence et le sordide s’emparent des corps esclaves et martyrisés : le destin dramatique de la communauté noire aux États-Unis. C’est d’autant plus cinglant que le geste est vif, énergique, en immédiateté et en accumulation : les œuvres sont juxtaposées par séries, par thématiques ce qui en démultiplie la brutalité.

A graphic diary**. Les mains de l’artiste s’emparent du papier pour dessiner ou écrire. Carnet, calque, coupure de presse ou livres sont ainsi annotés de dessins, de phrases, de réflexions, quelquefois des slogans, des citations sont comme placardées. Une pensée graphique exprimée par le crayon, la craie, le pinceau avec célérité et instinct. À première vue, car l’histoire, sa profondeur – celle des traites négrières, de l’esclavage –, la travaille au corps. Cette folie ancestrale explose dans ses représentations et contamine toujours la société américaine : le pouvoir sur les corps de couleur reste l’exutoire de la machine patriarcale. Et contre cette abomination, Kara Walker érige sa machine à remonter le temps en créant des archives qui témoignent de ces atrocités, dénoncent les poncifs anciens encore vivaces. Un journal séculaire…

Si elle est surtout connue pour ses silhouettes noires découpées (pratique très en vogue fin XVIIIe), un élément, un détail diffracte toujours de la ligne économe de cette technique (matraque de cop remplaçant l’épée du spadassin) : au lieu d’une représentation a minima, elle impose un détournement a minima. Quelques pièces jalonnent l’exposition, mais d’autres clins d’œil s’invitent. L’intimité des gravures de Rembrandt (La femme qui pisse), la proximité de Toulouse-Lautrec ou la violence documentée d’un Goya (Les Désastres de la guerre) avec un angle immuable : le corps animal celui qu’il faut tenir en laisse, mais aussi celui qui subjugue par sa puissance génésique (quelques houris noires circonvenant un mâle blanc).

Quelquefois elle revendique ouvertement son inspiration celle du gothique tardif et ses démons avec Barack Obama Tormented Saint Antony Putting Up With The Whole « Birther » Conspiracy (2019, un grand format d’après la gravure de Schöngauer) ou la dimension clinique avec The Welcomming Committee (2018) dérivée de La Leçon d’anatomie du docteur Tulp (Rembrandt), car finalement sublimer le corps dans la publicité ou se l’approprier par le spectacle telle cette négresse aux oreilles de Mickey sont une autre façon de le contrôler.

Avec ces archives exposées pour la première fois, Kara Walker nous ouvre son black cabinet où il y a un enfer de paroles, de cris et de chuchotements, mais aussi de l’humour et de la dérision. Et, au-delà du Black and Female in USA, elle dépeint l’arrière-boutique du capitalisme : un système qui a bâti sa puissance sur l’esclavage, sur l’appropriation du corps de l’autre avec une logique de domination et de réduction. Le pouvoir économique s’impose par le pouvoir sur les corps.

** Un journal graphique

vers l’oxygène

Raymond-Émile Waydelich à Colmar

#RÉSIDENCE [n° 1073, juillet-août 2021]

Colmar, du 11 au 27 mai 2021

Mai 2021. Après six ans d’absence, R-E Waydelich retrouve l’atelier de taille-douce des Éditions Bucciali entouré de Mitsuo Shiraishi, Alma et Rémy Bucciali. Quatre formats panoramiques sont sortis de presse. Entre autres…

Portrait avec ses mots…

Silhouettes noires

Pour moi, ça a vraiment commencé à la première visite en Crète en 1984. Je connaissais bien sûr les vases grecs, mais pas bien l’époque minoenne. Il n’y avait rien en surface, que des ruines, des cailloux… quelques murs et des vases… Tout à coup j’ai découvert cette culture minoenne dans les musées en Crète et c’était le choc.

À Chypre, je suis tombé sur une énorme basilique grecque et j’ai vu au mur un Christ grandeur nature découpé en tôle et peint. Le forgeron qui l’a fait autour de 1800 s’était inspiré des figures noires des vases minoens. Juste une plaque découpée avec un personnage et noir. Et c’était parti ! C’est quand même extraordinaire : un petit truc qui déclenche.

Masques africains

La deuxième chose que j’ai accouchée, c’était l’art africain. C’est fantastique les inventions qu’ils ont fait pour la sculpture. Moi, je suis sidéré, c’est fabuleux, je comprends bien les artistes de l’époque de Picasso quand ils ont vu les premières importations.

J’aime bien l’Égypte aussi. Je suis impressionné par la dextérité de ces gens il y a deux trois mille ans : tu es fracassé, tu vaux pas un clou. Ils faisaient des trucs incroyables avec très peu d’ustensiles. Les grottes de Lascaux… qu’est-ce que je peux faire de mieux ? Mais l’Égypte, c’est trop, c’est une avalanche. Tu ne sais pas par où commencer. Tandis que le masque africain, c’est un objet, je peux faire quelque chose avec : oiseau, homme, sorcier, danseur…

C’est à peu près ça le parcours.

Après j’ai inventé des histoires… comme Jules Verne. Il fallait donner corps à tout ça.

Marcel Duchamp

Il cassait la baraque. Il a commencé avec sa peinture : Le nu descendant l’escalier (1912), tout ça… Après il a dit : j’en ai marre, qu’est-ce que tu vas encore faire, le nu qui monte l’escalier ? Il a arrêté, il est parti à New York, il a commencé à faire ses ready-mades. Il fallait le faire de mettre un urinoir, 80 % des gens sont devenus fous ! C’est lui qui m’a façonné. Un peu beaucoup ! Il a donné naissance à toute l’école américaine. Ils ne le crient pas sur les toits. Comme nos peintres cubistes avec l’art africain. Moi je trouve que c’est important de dire les choses, d’où on vient.

Tours et détours transfrontaliers

Je suis encore de cette époque où on parlait l’alsacien. C’est une langue alémanique. Jusqu’à présent… on pourra un jour me faire avaler que c’est une langue française. À force de me matraquer la gueule, on arrivera peut-être à me le faire dire : non, non, c’est français, c’est un dialecte français… c’est possible.

Non, je suis content de parler l’alsacien, de parler le Deutsch comme les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois, les Autrichiens, tous ces pays, je les comprends.

Tout de suite j’ai senti qu’en Alsace, ils étaient assez isolés en art contemporain. Il y a cinquante ans… il valait mieux trouver un chemin pour l’art en face, ça ronronnait mieux. Je suis content parce que j’ai réussi à ficeler ce truc pour travailler avec les Allemands.

À Strasbourg, les musées, je les ai tous faits, sauf le Mamcs, il est inaccessible. C’est un cas, je veux dire pour l’aide apporté aux arts contemporains, il faudrait mieux soutenir les artistes. Ils pourraient avoir une grande salle ou un département et faire cinq expositions par an d’artistes alsaciens.

Flécher un monde déboussolé

Tu as déjà vu un sens giratoire où il n’y a plus de flèches ? Tu as déjà vu des sorties d’autoroutes où il n’y a plus de flèches ? Un parking où il n’y a plus de flèches, tu es foutu ! Ascenseur : flèches ! Donc les flèches indiquent des directions : direction de la queue, direction du truc, direction des pattes. C’est tout. Le monde est rempli de flèches ! Sans flèches dans un aéroport, tu es foutu, tu sais plus où aller. Dis-moi où il n’y a pas de flèches pour survivre ?

L’oxygène

Là je vais faire quelques gravures qui ont un rapport avec le fameux mot alsacien : la Schmierwurscht *. Comme on était confiné, j’ai dit la Schmierwurscht, c’est fabuleux : c’est l’oxygène de l’Alsace, c’est un rêve. Ça fait partie du patrimoine alsacien. Il n’y a pas de viande de cigogne dedans, pas de viande de crocodile que du petit cochon rose alsacien. Alors je voudrais faire cet hommage avec des gravures : Vive la Schmierwurscht !

Mon rôle d’artiste ? Embellir un tout petit peu la vie de tout le monde ! Ça existe en cinéma, en films. J’aime bien les westerns – Rio Bravo, je l’ai vu 15 fois. Les westerns, pour moi, c’est un peu comme la Schmierwurscht, c’est de l’oxygène.

* saucisse à tartiner

regards en abîme

Yan Pei-Ming – Au nom du père

#EXPOSITION [n° 1072, mai-juin 2021]

Colmar, Musée Unterlinden du 2 avril au 11 octobre 2021

mémoires d’ensauvagement

Des herbes folles / Regionale 21

#EXPOSITION [n° 1072, mai-juin 2021]

Strasbourg, Ceaac du 8 janvier au 16 mai 2021

Les herbes folles désignent cette végétation qui s’invite là où elle ne l’est pas et prend ses aises dans les interstices, les friches avec une impressionnante vitalité. Viktoria von der Brüggen, commissaire à l’origine de la proposition, regrette qu’il n’y ait pas d’équivalent allemand : Unkraut rejoint le péjoratif mauvaises herbes. Elle avoue une curiosité ancienne, écologique pour cette sauvagerie et souhaitait offrir l’écrin du musée à ces plantes « dont on n’a pas encore découvert les vertus » (Ralph Waldo Emerson). Des vertus esthétiques, elles en ont sans aucun doute et le confinement leur a brusquement offert un espace-temps fécond.

Soumis au kilomètre réglementaire, beaucoup d’artistes (re)découvrent ces plantes vivaces, résilientes et envahissantes que les services municipaux n’éliminaient plus. Ronces, pissenlits, lierre, chardons, etc. surgissent de ces travaux réalisés majoritairement durant la pandémie. L’exposition décline des formes proches des herbiers (Marie Paule Bilger, François Génot, Élise Alloin), des approches graphiques (François Génot) ou plus picturales (Camille Brès), des cyanotypes (Mariann Blaser) ou les photos prises par Élise Alloin sur le site nucléaire abandonné de Zarnoviec (Pologne). Il y a aussi la minutie du Rotring d’Emmanuel Henninger pour restituer le foisonnement d’une forêt primaire soustraite par des activistes du climat à la gigantesque mine de lignite de Hambach avec en regard le paysage dévasté par les machines (Open Pit Mine, 2020).

Avec son installation en cristal soufflé Là où j’ai attrapé l’air (2010), Mathilde Caylou veut « soulever la terre » : une soixantaine de globes avec l’empreinte d’une motte de terre sur le dessous, flottent tel un fleuve glacé et phosphorescent dans la nef du Ceaac. L’œuvre avait été présentée à St’art, à la Fondation Schneider et à Mulhouse.

Les natures mortes deviennent les masques floraux des selfies de M.P. Bilger, ses lunettes noires renforçant l’anonymat imposé par l’époque.

Curieusement François Génot est le seul à intégrer le matériau végétal dans ses œuvres : des feuilles de roncier (Ronces, 2008), la lumineuse sève de chélidoine (Grande Éclaire, 2020) ou les fusains qu’il fabrique lui-même à partir du lierre pour L’Hôtel aux oiseaux (2020) et Lierre, son pendant créé in situ. Si la jubilation anthracite du premier semble diffuser la lumière de ses réserves blanches, le second jouant des inégalités du support semble en contraste les absorber…

Mais sous la vitalité germe l’éphémère, la pourriture. Mélody Seiwert photographie cette métamorphose de la fleur en micro-monde en putrescence et fait naître d’envoûtants macrocosmes : comme radiographiés, de délicats paysages nocturnes, des espaces lunaires constellés d’une végétation fragile et clairsemée ou ces explosions d’étoiles mycosiques. Troublante métaphore où la désagrégation avec une lumière pulsatile dans l’infiniment petit nous renvoie l’image d’une transmutation vers l’infiniment grand.

Avec ses voitures mangées par les champignons, Stefan Auf der Maur dénonce l’Autocalypse (série de 2020). En Californie du Sud, Thomas Georg Blank et Isik Kaya composent un herbier de l’ère numérique en photographiant de nuit les antennes-relais camouflées en arbres (produites par des prestataires de Disney) : Second Nature. Les crazy plants du monde d’après ? L’éclairage artificiel accentue leur nature synthétique, utilitaire et kitsch comme si le cauchemar climatisé (selon la formule d’Henri Miller) devait ensemencer la mort pour garder le contrôle.

L’exposition s’achève avec les photos du jardin ouvrier d’Anne Immelé livré à cette poésie proliférante et spontanée. Une folie et une liberté sanctionnées par les voisins et les gestionnaires d’un panonceau : en friche !

L’exposition accrochée en décembre est aussi en friche. De visiteurs !

éloge du barbare

Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers États

de James C. Scott

#LIVRES [édition numérique semaine 14]

chez La Découverte poche, jan. 2021 (323 p., 13 €)

(Yale University, 2017 – traduit de l’américain par Marc Saint-Upéry, La Découverte 2019)

L’Histoire est écrite par les vainqueurs d’autant plus fermement qu’elle se doit de documenter leur puissance et leur rayonnement tout en dissimulant leurs fragilités. L’auteur détricote ce récit fondateur des Empires aussi partiel que partial et que nos États modernes perpétuent volontiers authentifiant ainsi leur mythe du progrès de l’humanité dont ils seraient l’aboutissement. La réalité est bien plus complexe et le livre offre une belle synthèse (24 pages de bibliographie) de cet « âge d’or des Barbares » dont le destin restait intimement intriqué aux premiers États.

Si cette interprétation biaisée a pu se pérenniser, c’est que les Empires produisaient une mémoire « en dur » avec leurs monuments et leurs écrits qui affirmaient leur haute idée de la civilisation et rejetaient dans l’ombre toutes les autres qui construisaient en matériaux périssables, écrivaient sur des supports corruptibles ne laissant aux archéologues que des témoignages ténus.

Ces barbares – chasseurs, cueilleurs, itinérants plutôt que nomades – avaient pourtant élaboré un véritable écosystème avec des implantations agricoles saisonnières (cultures sur brûlis), des nasses pour piéger les troupeaux lors des transhumances, etc. Cette organisation collective leur permettait de ne travailler que deux à trois heures par jour et la diversité de leurs activités d’être plus athlétiques et en meilleure santé que les sédentaires.

L’auteur décrit avec une certaine gourmandise les prémices de civilisation forgées par ces barbares. Un terreau qui, joint à des conditions favorables à la culture extensive des céréales (vastes zones fertilisées par les alluvions comme en Mésopotamie ou le long du Nil), a permis aux Empires d’émerger en imposant la sédentarisation des populations (très souvent au prix de la servitude : « dans la plupart des milieux naturels, seules la pression démographique ou une forme quelconque de coercition peuvent expliquer qu’une population de chasseurs-cueilleurs soit passée à l’agriculture. » p. 54).

Des céréales ? Car c’est un produit saisonnier récolté à périodes fixes, facile à stocker et à transporter, donc à imposer ! La civilisation est avant tout logique comptable ! « Avec le recul, on peut percevoir les relations entre les barbares et l’État comme une compétition pour le droit de s’approprier l’excèdent du module sédentaire « céréales/main-d’œuvre ». Ce module était en effet le fondement essentiel tant de la construction de l’État que du mode d’accumulation barbare. » (p. 271)

Sauf que les fragilités sont nombreuses : monoculture (risques accrus de famine), impôts, servitudes (esclavage souvent) et impact sur la santé (travail harassant et maladies induites par la concentration de population : « Il semble presque acquis que nombre de ces États se sont effondrés sous le coup d’épidémies », p. 55). Il est d’ailleurs troublant que les conditions à l’origine des zoonoses et des épidémies d’il y a 5 000 ans renvoient à celles de la pandémie actuelle (p. 134 à 135).

Mais toute histoire a une fin : « En reconstituant systématiquement les réserves de main-d’œuvre de l’État grâce aux esclaves qu’ils lui livraient, ou bien en mettant leur savoir-faire militaire au service de sa protection et de son expansion, les barbares ont délibérément creusé leur propre tombe. » (p. 283) Comme si le ver était dans le fruit et que seule l’échelle avait changé : l’humanité serait ainsi passée du village au village global. Sauf qu’aujourd’hui, il n’y a plus d’échappatoire (à l’époque, l’écosystème permettait le retour au nomadisme pastoralisme).

l’exil et le rêve d’un royaume

Ce sont des bateaux que l’on regarde partir

de Christophe Fourvel

#LIVRES [édition numérique semaine 10]

chez médiapop éditions, collection Ailleurs, nov. 2020 (141 p., 12 €)

L’auteur anime des ateliers d’écriture accueillant notamment des allophones, beaucoup étant des migrants d’hier et d’aujourd’hui, et même d’avant-hier. Il a ainsi collecté la parole d’une quarantaine d’entre eux. Des textes fragments évoquant leur vécu d’ailleurs et d’ici, illuminés par moments d’une saillie tranchante ou renversante comme celle d’Omassad : Le monde est un pays aux serrures compliquées où tout est rouillé sauf le ciel. (p. 35)

Les textes courts – souvent juste un paragraphe – s’enchaînent esquissant un paysage humain où se mêlent les origines et les générations. Des itinéraires, des vies qui glissent de là-bas vers ici, se posent, la plupart du temps, dans de petites villes. Des destinées semblables fuyant un printemps arabe ou le génocide arménien, et qui viennent de l’Est, des Balkans, d’Afrique ou d’Asie… Leurs paroles plurielles disent la récurrence de ce chemin d’exil, une composante éternelle de notre (in)Humanité.

Les confessions s’inscrivent dans l’enfance, scandent l’impérieuse nécessité du départ bien plus que l’envie. Ce : Il nous fallait juste partir résonne d’une bouche à l’autre, même si la guerre, les violences, la pauvreté sont invoquées. Leurs récits n’insistent guère sur les débris d’images concassées par la peur, les patrouilles, les armées arrogantes ou ivres (p. 86), préfèrent s’attarder sur leurs vies neuves avec la perspective d’un accomplissement.

Un univers littéraire et poétique dont l’auteur agence les fragments en citant l’Iliade et l’appel de ses aèdes sous les murs de Troie, en élargissant les perspectives afin que sa voix d’écrivain amplifie la matière sensible de ces hommes, ces femmes, car la vie pèse beaucoup plus lourd que la littérature (p. 14). L’exilé trouve ainsi une humanité et une identité grâce à ses propres mots : il ne sera personne avant son récit, sinon Il est une allégorie, un symbole, une pré-histoire que l’on s’illusionne de connaître. (p. 102)

Au fil des pages, l’unité nait de cette diversité et l’écriture tout en délicate broderie de Christophe Fourvel nous mène dans l’intimité de ces frères et sœurs humains avec la conviction que cette proximité fera tomber le mur des préjugées : Essayer d’être raciste avec de tels groupes d’humains, vous n’y arriverez pas. (p. 86)

Invité du mini-Festival du livre de Colmar mis en ligne du 22 au 27 février,

Christophe Fourvel est interviewé par Jacques Fortier

en compagnie de Marion Muller-Colard (Wanted Louise, Gallimard)

horizon abyssal…

Créer aujourd’hui

Ballet de l’Opéra de Paris

#DANSE [édition numérique semaine 07]

Ballet de l’Opéra national de Paris, captation de janvier 2021 au Palais Garnier, Paris

La mise sous séquestre de la culture amène les structures à repenser leur programmation pour être déclinée en ligne. Quelquefois c’est une nécessité comme pour le Ballet de l’Opéra de Paris qui a une troupe à faire vivre. Une occasion de chroniquer des propositions au-delà de l’espace rhénan.

Ainsi Créer aujourd’hui – titre et thème ambitieux ! – a été proposé à quatre chorégraphes par Aurélie Dupond, directrice de la danse de l’institution parisienne. Pas de public en salle, mais une diffusion en ligne le 29 janvier sur le site de France Télévision.

La citation d’un photographe ouvre chaque tableau d’Exposure de Sidi Larbi Cherkaoui. Les costumes (signés Chanel) jouent du noir et blanc devant un fond évoquant un négatoscope accentuant le jeu des silhouettes. Un danseur armé d’un dslr circule parmi ses pairs projetant leurs images en direct sur deux écrans. Installé à jardin, le chanteur compositeur indie pop Woodkid distille des ambiances souvent planantes avec ses envolées en voix de tête, s’invitant même au centre du plateau pour une séquence.

Le chorégraphe déroule des arabesques classiques mâtinées de postures désarticulées plus contemporaines désactivant instinctivement les pointes. La troupe est virtuose jusqu’au bout des ongles et le dispositif de la réalisatrice Louise Narboni accompagne cette souveraine précision.

Mais mettre un masque aux danseurs, filmer la salle déserte, nimber une séquence de rouge et ce regard de photographe sont plutôt les alibis d’une exposition distanciée, certes gracieuse, qu’un regard critique sur le monde d’aujourd’hui.

Clouds Inside, le pas de deux de Tess Voelker (à 25′), une chorégraphe de vingt-trois ans (avec Marion Gauthier de Charnacé & Antonin Monié), s’affiche plus humoristique (musique avec solos de guitare très enlevés de Nick Drake) : une drague embarrassée de masques avec des déhanchements à la Chaplin. Un clin d’œil ludique à l’époque, toujours virtuose, mais il est peu probable qu’un couple s’amuse en métro ou sur un parking à goûter aux joies de l’amour masqué…

La dernière proposition, Et si de Mehdi Kerkouche (à 57′), transforme la scène de Garnier en grotte aux couleurs sourdes. Une musique électronique répétitive de Guillaume Alric (du groupe The Blaze) tire les corps d’une inertie larvaire vers un collectif sauvage et ritualisé où la rage du hip-hop reste sous contrôle. Les mouvements de révolte de certains danseurs tentés par le large sont vite ramenés dans la meute afin de maintenir cet ostinato communautaire. Le dernier solo alterne moments extatiques et pulsion de lâcher prise. Si le soliste semble entrevoir une issue, l’épuisement du groupe l’empêche d’y accéder : notre impasse contemporaine suggérée également par la mise en espace lumière évoquant la caverne de Platon ?

Auparavant (à partir de 34 min), Brise-lames de Damien Jalet sur une musique de Koki Nakano est d’une ampleur abyssale. Une chorégraphie liquide intimement intriquée au projet dramaturgique. Elle naît du presque rien avec, au son, ce goutte-à-goutte des profondeurs. Des fragments s’extirpent du fond (scénographie et costumes du photographe JR), des corps émergent peu à peu, sont doucement malmenés par la grâce liquide des courants, s’amplifient en madrépores flottants, colonisant le plateau en vagues de plus en plus amples et denses.

Un noir silence, puis le collectif s’amorce. Les danseurs se rapprochent, se touchent se retiennent, se portent, s’accrochent les uns aux autres, se rassemblent et se figent en un groupe compact. La caméra depuis les cintres cadre un bateau de migrants : un radeau de la Méduse contemporain où les corps des danseurs sont à la fois l’esquif et les réfugiés. Par cette image finale, pétrifiée, le naufrage – et il n’y a aucun rescapé – se reconstruit à rebours dans la conscience du spectateur. La caméra immersive l’a emmené entre les corps/algues de ces abysses jusqu’à cette plongée finale qui exacerbe l’axe de leur destin d’exil : des corps que la mer avale et digère.

Le chorégraphe transcende le confort de la Grande Boutique par ce geste magistral, à la fois douloureux et magnifique.

Et ce choix de montrer à rebours le temps du désastre est une invitation à refaire civilisation !

Avec les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra national de Paris, filmés en janvier 2021

dessein d’exil

Ma chambre syrienne

documentaire d’Hazem Alhamwi (2014)

#CINÉMA [édition numérique semaine 05]

diffusé par arte après Sous un ciel bas (69 min) / Les Vagamondes 2021

À la renverse, comme cette tortue mise sur le dos. Et qui se débat, se débat…

Alors le cadre se concentre sur les très gros plans : l’œil de l’animal ou des témoins, les rescapés des geôles des Assad. Le réalisateur laisse les ruines et la tragédie syrienne hors-champ et traque ces minuscules éclats de vie.

Quand il l’élargit, il montre les décombres ou les images de propagande, l’endoctrinement des enfants dans les écoles ou cette maîtresse à la retraite qui veut se laver des mots sales (selon le mot de Christian Bobin). Très sales !

Autre mise à distance : les dessins de l’auteur. Des dessins à l’origine du documentaire et qu’il a filmés avant de dévoiler le réel derrière les dessins. Beaucoup sont à la plume : la pudeur du noir et blanc pour éviter le rouge du sang ? Des dessins politiques, des masques dessinés (avec la vibration de la palette graphique) sur les visages des témoins qui souhaitent rester anonymes. Et en écho, ces paroles qui racontent l’insoutenable.

Un ami le regarde finir une planche et lui demande : Où sont les humains ? Il n’y en a pas. L’auteur lève les yeux et répond : Si, sous les décombres…

Le regard du réalisateur prolonge celui du peintre et nous offre de beaux plans emblématiques : ces oiseaux mécaniques attachés qui battent des ailes sans parvenir à s’envoler, à accéder à l’espace et au ciel, ces ralentis de plantes qui restituent ce temps long, cette patience subie pour survivre sous ce régime ou nécessaire pour endurer l’exil.

Le geste de dessiner, de filmer comme un refuge contre la répression et la barbarie.

documentaire d’Hazem Alhamwi

montage : Florence Jacquet

coproducteur : Ma.Ja.De Filmproduktion

neige noire

Soulages, Peintures 1946–2019

#EXPOSITION [édition numérique semaine 03]

Baden-Baden, Museum Frieder Burda du 17 octobre 2020 au 28 février 2021 (accessible seulement jusqu’au 16 décembre 2020 en raison du confinement), beau catalogue en allemand

Dès 1948 et l’exposition « Französische abstrakte Malerei » qui tournera pendant un an, l’Allemagne saura mettre en avant l’originalité et le talent du peintre, même pas trentenaire, né à Rodez. Le Dr Dominick, initiateur de l’évènement, choisira même une de ses toiles pour l’affiche. Suivront des invitations aux trois premières éditions de la documenta à Kassel et c’est à Hanovre qu’a lieu sa première rétrospective dès 1960.

Celle du Museum Frieder Burda qui rassemble une soixantaine d’œuvres fait suite à celle organisée l’an passé au Louvre à l’occasion du centenaire de l’artiste.

Brou de noix, ce presque noir, organique et naturel

Le corps de l’artiste – une énergie que prolonge le bras, la main, le pinceau, l’outil – et cette couleur sombre et végétale s’approprie le support – toile, papier, panneau de bois. Par le geste se cristallise un intense surgissement. Une concentration qui confine au tellurique. Essentiel : Soulages n’aime guère le mot abstrait – abstraire c’est enlever… Lui ajoute, construit, fabrique.

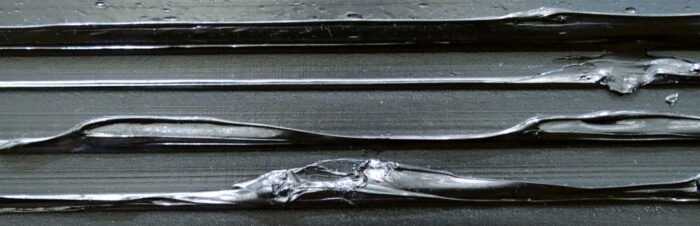

Outrenoir

La série Outrenoir (qui suggère cet autre bout du monde, mais aussi son autre versant) va aller au bout de ce noir (cette non-couleur), va chercher cet au-delà. Soulages réduit cette distance démesurée et ramène sous les yeux du visiteur la quintessence du noir. Car s’il a peu à peu réduit sa palette, il a densifié la matière : une épaisseur exigeante, délicate et obstinée, tendue de stries verticales, horizontales, obliques, rompues quelquefois, selon les toiles. Un noir qui désormais couvre tout le support, se suffit à lui-même et capte la lumière (même celle discrète de cet octobre pluvieux) transmuant ce noir en une luxuriante palette. Moirures, irisations, arêtes éclatantes, vif argent par endroits. C’est encore plus saisissant sur ces grands panneaux suspendus : des « murs de lumière » irréels comme une galaxie dont les visiteurs seraient les satellites. Outrenoir, entamée en 1979 – des grands formats dont trois peintures verticales de quatre mètres de haut exposées l’an passé au Louvre (ses derniers tableaux datés de 2019) –, accueille le visiteur dans la grande salle du rez-de-chaussée.

Le voyage remonte le temps (et les étages)

Les toiles des années soixante et soixante-dix se permettent encore d’autres couleurs, creusent le rouille, le rouge, le bleu, des couleurs dont l’affleurement est d’autant plus cinglant qu’elles sont colonisées par le noir. Et puis ces blancs, ces lacunes concédées au papier, au tissu, au bois brut qu’enlumine, non pas des dorures imagées, mais ce noir toujours qui capte la lumière et désavoue le noir qui n’est jamais obscurité, mais vibration polychrome. Il y a une ivresse du geste et cette omniprésence de la matière noire avec ce jeu sur le support : la coulure, la craquelure – ce jeu sur le temps qui passe et magnifie, le pari de la chimie qui transmue la liquide peinture en solide pigment telle cette matière croûteuse des libations versées sur les idoles africaines. Le jeu de la légèreté et de la masse, la spatule qui lisse ou racle, la brosse qui zèbre ou le couteau qui affouille. La tache, l’aplat, la traîne, le large, le généreux, le délicat, le fibreux, le ferme et le trouble. Et la vibration de tout ça qui projette dans l‘œil le blanc, le bois, la respiration du support. Avec la signature discrète au bas de la toile vivante.

C’est une remontée vers les origines, pas seulement vers les premières années du peintre, mais aussi celui de la matière. L’huile des Outrenoir brillante, épaisse, dense confrontée à ce lavis végétal (cette brou de noix entre 1946 et 1954) appliqué en légèreté laissant apparaître par transparence le grain du support. Ou d’autres pistes : le goudron sur du verre… Et ce changement d’échelle comme si le noir était à l’étroit dans les petits formats du début, souvent du papier, et exigeait ces formats gigantesques, presque en lévitation. Remarquable constance de l’artiste qui, du noir au noir, sait se renouveler, inventer en creusant opiniâtrement le même sillon.

Retour à l’enfance aussi. Alfred Pacquement, ami du peintre et commissaire aux côtés d’Udo Kittelmann, raconte cette belle anecdote. Enfant, Soulages traçait de grandes lignes noires – déjà ! – sur une feuille blanche et avec une telle concentration qu’un adulte lui a demandé ce qu’il peignait ainsi. Il a levé les yeux et a dit : je peins la neige.